En fait. Le 21 mars, le 34e Salon du livre de Paris a ouvert ses portes pour quatre jours. L’édition est encore la première des industries culturelles (3,9 Mds €), devant les loisirs interactifs (1,8 Md €), la vidéo (1,2 Md €) et la musique (0,7 Md €). Mais elle reste la lanterre rouge dans le numérique.

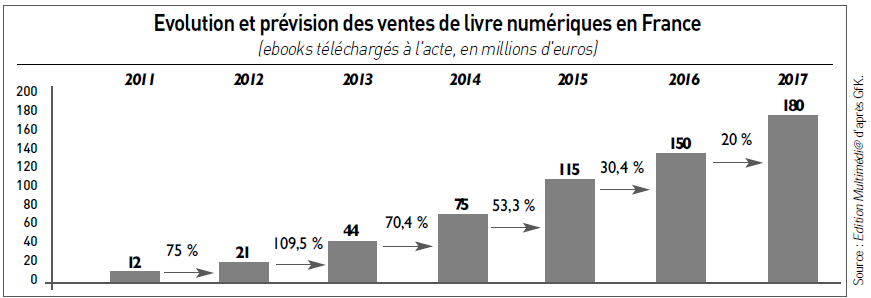

En clair. Le marché français du livre numérique reste encore embryonnaire, mais en forte croissance. C’est ce qui ressort des chiffres des ventes 2013 fournis par l’institut d’études GfK : 44 millions de chiffre d’affaires, en croissance de près de 110 % sur un an, avec plus de 5 millions de téléchargements payants.

Malgré cette envolée, cela représente seulement 1,1 % du total du marché français du livre qui pèse 3,9 milliards d’euros l’an dernier (1). Mais selon nos calculs, si le marché des ventes d’ebooks en France a plus que doublé en 2013 par rapport à 2012, la croissance des quatre prochaines années – 2014 comprise – va ralentir (voir graphique ci-dessous). Cette croissance restera cependant à deux chiffres pour franchir, selon GfK, la barre des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires courant 2015 et atteindre les 180 millions en 2017. Autant dire que le seuil des 200 millions sera franchi l’année suivante. @