C’est un point de bascule que l’Arcep relève dans son dernier observatoire du haut et du très haut débit, publié le 9 juin dernier : pour la première fois en France, le nombre d’abonnés à la fibre jusqu’au domicile ou au local correspond à plus de la moitié (50,2 %) des prises FTTH « raccordables ».

« On ne parle pas suffisamment du taux de pénétration de la fibre optique : la différence entre le raccordable et le raccordé (…). Cela doit être un de nos chantiers dans les prochains mois », avait prévenu il y a deux ans – le 2 juillet 2020 aux Assises du Très haut débit (1) – Julien Denormandie, alors ministre de la Ville et du Logement, quelques jours avant d’être nommé ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (fonction qu’il a quittée le 20 mai dernier).

« On ne parle pas suffisamment du taux de pénétration de la fibre optique : la différence entre le raccordable et le raccordé (…). Cela doit être un de nos chantiers dans les prochains mois », avait prévenu il y a deux ans – le 2 juillet 2020 aux Assises du Très haut débit (1) – Julien Denormandie, alors ministre de la Ville et du Logement, quelques jours avant d’être nommé ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (fonction qu’il a quittée le 20 mai dernier).

Les abonnés « FTTH » se sont fait désirer

Car si les prises FTTH – Fiber-To-The-Home – ont été déployées en France à coup de milliards d’investissement pour atteindre au 31 mars 2022 (dernier chiffre en date de l’Arcep) les 30,8 millions de prises, moins de la moitié d’entre elles faisaient jusqu’alors l’objet d’un abonnement. Or – et c’est une première en France – le taux d’abonnés par rapport au parc de prises FTTH raccordables a dépassé le taux des 50 %, à 50,2 % précisément. Autrement dit, sur ces 30,8 millions de lignes de fibre optique de bout-en bout, 15,470 millions d’entre elles ont trouvé preneur. C’est-à-dire que ces dernières ont chacune fait l’objet d’un contrat effectif d’abonnement auprès d’un opérateur télécoms. Pour autant, près de la moitié des autres prises de fibre optique déployées sur le territoire restent inactives, faute de clients. Depuis près de quinze ans que la fibre de bout-en-bout est commercialisée en France, la montée en charge en termes d’abonnements contractés se fait laborieusement. Les Français n’ont pas vu l’intérêt de se précipiter sur le très haut débit optique, puisque la qualité du réseau haut débit ADSL – voire du très haut débit VDSL2 (près de 6 millions de lignes sur les 11,6 millions d’abonnés « xDSL », – leur suffisait amplement. Et ce, au grand dam des opérateurs télécoms (Orange, SFR, Bouygues Telecom et free en tête) qui ont investi ensemble entre 20 et 30 milliards d’euros – voire 35 milliards selon des estimations – pour déployer la coûteuse fibre optique sur tout le territoire national dans le cadre de l’ambitieux plan « France Très haut débit ».

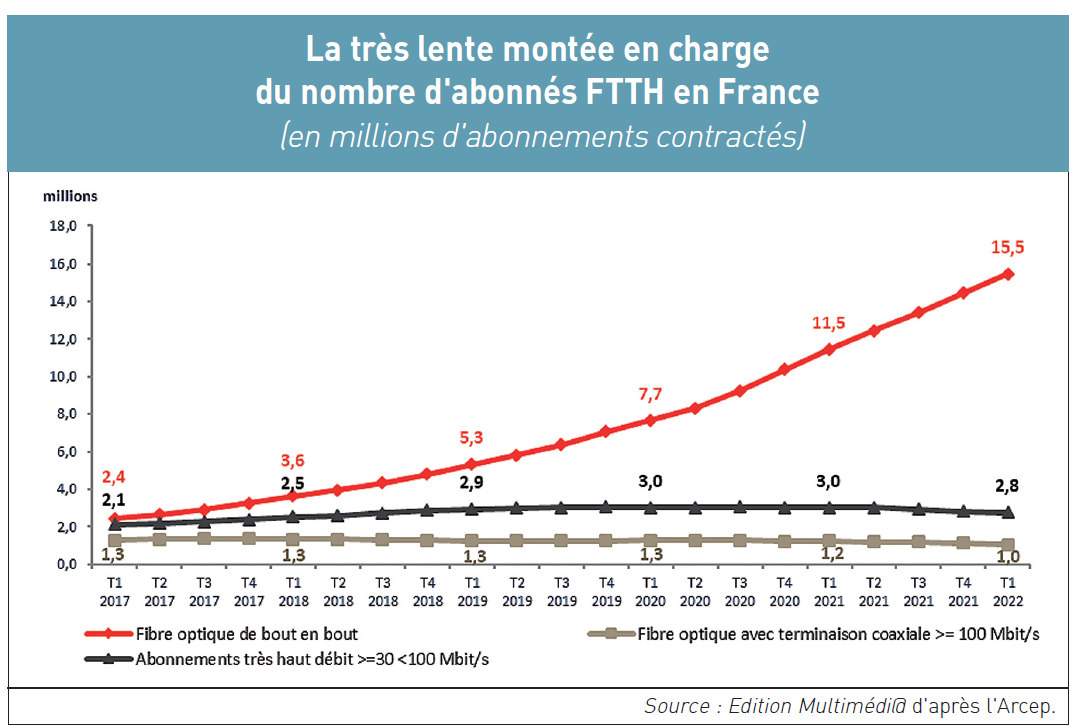

La commercialisation de la fibre optique de bout-en-bout a vraiment commencé courant 2008, l’Arcep faisant état des premiers abonnés FTTH au 30 juin de cette année-là avec les premiers 36.000 clients. Le seuil de 100.000 abonnés FTTH n’est atteint que deux ans plus tard, au 30 juin 2010. Il faudra attendre le 31 décembre 2011 pour voir ce nombre doubler à 200.000 abonnés. Le demi-million d’abonnés à la fibre de bout-en-bout sera franchi seulement deux ans plus tard, au 31 décembre 2013, à 540.000 abonnements. La fibre optique a beau être ultra-rapide en débit ; elle séduit très lentement les clients. La barre du million sera enfin franchie plus d’un an après, soit au cours du premier trimestre 2015 à 1.038.000 abonnés FTTH précisément. Quant à la barre des deux millions, elle sera à son tour franchie mais presque deux plus tard : au quatrième trimestre 2016 à 2.185.000 abonnés FTTH. Ce n’est qu’à partir de l’année 2017 que la fibre optique de bout-en-bout en France commence vraiment à décoller – quoique toujours très progressivement – comme le montre le graphique ci-contre. Bien que la fibre de bout-en bout ait trouvé preneur en termes d’abonnés pour plus de la moitié de ses prises raccordables, ses un peu plus de 15,4 millions d’abonnements représentent encore moins de la moitié (48,9 % au 31 mars 2022) du total de tous les abonnements « haut débit et très haut débit » confondus, lesquels atteignent un global de 31,6 millions d’abonnés. Mais si l’on s’en tient aux abonnements « très haut débits », le FTTH atteint tout de même 80 % dans cette catégorie. « Ainsi, le nombre d’abonnements FTTH représente 80 % du nombre total d’abonnements à très haut débit et 49 % du nombre d’accès Internet (+12 points en un an). L’accroissement du nombre de ces abonnements se fait toujours à un rythme très soutenu avec +1 million d’abonnements en un trimestre. Par ailleurs, la moitié des locaux éligibles à la fibre disposent d’un abonnement actif à fin mars 2022 », relève donc l’Arcep.

Fibre et 5G lorgnent les abonnés du cuivre

Il n’en reste pas moins que près de la moitié des 30,8 millions de prises FTTH raccordables ne le sont toujours pas. Et encore, à ce stade, toutes les prises du plan « France Très haut débit » – lequel vise « la fibre pour tous » d’ici 2025 – ne sont pas encore posées. Le président-candidat de 2022 n’a-t-il pas promis à nouveau d’« achever la couverture numérique du territoire par la fibre d’ici 2025 » (2) ?

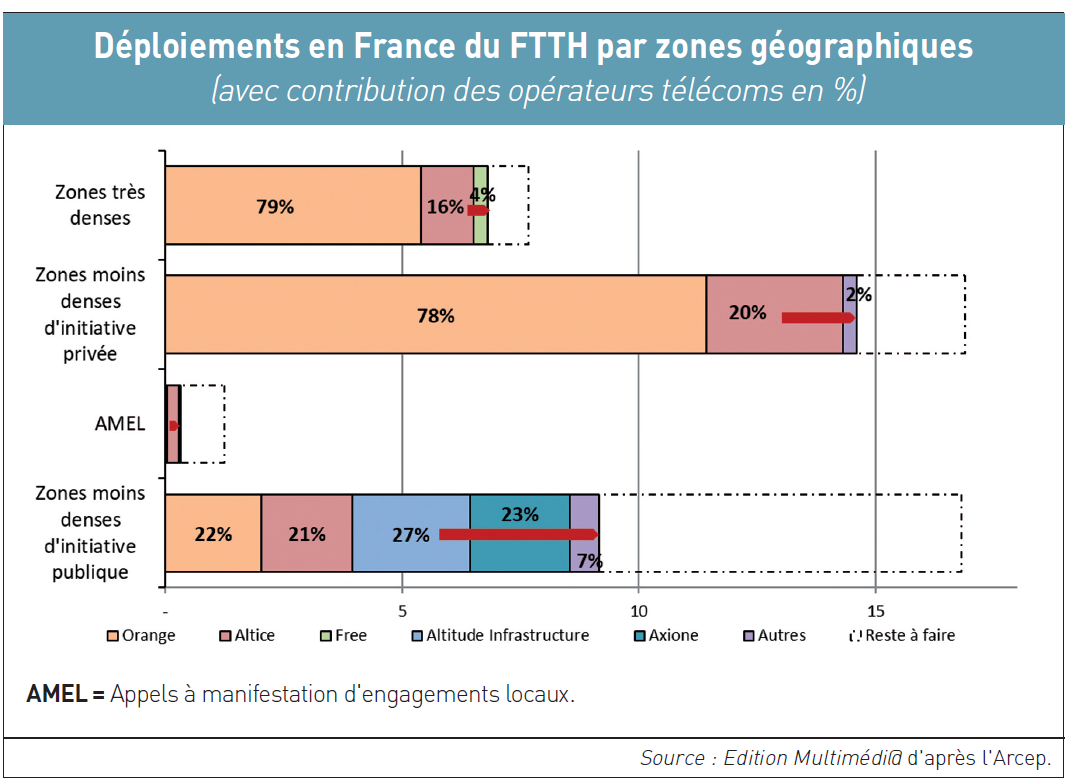

Le rythme d’augmentation annuelle des prises raccordables est actuellement de plus de 20 % et devrait atteindre au milieu de la décennie en cours (2025) jusqu’à 44 millions de prises « optiques », d’après l’Association des villes et collectivités multimédias (Avicca). Ce sont les réseaux d’initiative publique (RIP) qui déploient le plus ces prises FTTH, devant les zones d’initiative privée (ZIP). Les RIP sont cofinancés par les collectivités territoriales, avec notamment la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts (CDC), via des appels à manifestation « d’intention d’investissement » (AMII) ou « d’engagements locaux » (AMEL). Ces investissements coûtent très chers aux collectivités locales. D’autant qu’il reste encore beaucoup de prises FTTH à poser pour rester dans les clous « 2025 » du plan France Très haut débit, comme le montre le graphique ci-contre. Les zones moins denses d’initiative publique ont le plus prises « optiques » à poser, suivies par les zones moins denses d’initiative privée. Les abonnés, eux, seront-ils tous au rendez-vous ? Rien n’est moins sûr. Les problèmes récurrents rencontrés par les clients lors de leur raccordement effectif à la fibre optiques ont renvoyé une image dégradée sur le FTTH. Le 4 avril dernier, 28 collectivités locales – parmi les membres de l’Avicca (3) – ont cosigné un avertissement aux opérateurs télécoms et à leurs sous-traitants accusés de « mauvaises pratiques pour raccorder à la fibre optique les Français ». L’Avicca regroupe 15 villes, 72 intercommunalités et syndicats de communes, 112 structures départementales et 22 régionales, représentant 67.000.000 d’habitants. Et début juin, en ouverture de son colloque Territoires et réseaux d’initiative publique (Trip) soutenu par la Banque des Territoires (CDC), l’Avicca a lancé – par la voix de son président et sénateur Patrick Chaize (photo page précédente) : « Il s’agit d’un “mauvais film” ! ».

Le scénario catastrophe peut faire de la fibre optique un cauchemar. Alors que l’extinction progressive du réseau de cuivre « à partir de 2023 », sur lequel prospèrent encore aujourd’hui plus de 11,6 millions d’abonnés ADSL/VDSL2, a été décidé par l’opérateur télécoms historique Orange pour inciter fortement à basculer vers la fibre optique. Car déployer le coûteux FTTH, c’est bien. Mais rentabiliser ces investissements colossaux, c’est mieux. Pour l’heure, le cuivre perd du terrain au profit de la fibre. Pour la première fois, depuis fin 2021, le nombre d’abonnements Internet par la fibre optique de bout-en-bout a dépassé le nombre abonnement Internet sur réseaux cuivre. @

Charles de Laubier