Pour ses 75 ans, l’Union européenne de radio-télévision (UER) – réunissant les médias de service public – fait du lobbying auprès de Bruxelles pour assouplir les règles de passation des marchés publics, afin de mieux concurrencer les grandes plateformes numériques mais aussi les groupes audiovisuels privés.

Les groupes audiovisuels publics en sont membres, que cela soit France Télévisions, Radio France et France Médias Monde dans l’Hexagone, l’ARD en Allemagne, la Rai en Italie, la NPO aux Pays-Bas, la STR en Suède, la PRT en Pologne, et bien d’autres encore. Car l’Union européenne de radio-télévision (UER), qui fête en ce mois de mars ses 75 ans, représente aujourd’hui la quasi-totalité des médias publics détenus par leurs Etats membres respectifs dans les Vingt-sept, mais aussi quelques homologues publics présents un peu partout dans le monde, soit au total 68 entreprises publiques éditant 113 médias publics de radiodiffusion – télévisions et radios – dans 56 pays.

Les groupes audiovisuels publics en sont membres, que cela soit France Télévisions, Radio France et France Médias Monde dans l’Hexagone, l’ARD en Allemagne, la Rai en Italie, la NPO aux Pays-Bas, la STR en Suède, la PRT en Pologne, et bien d’autres encore. Car l’Union européenne de radio-télévision (UER), qui fête en ce mois de mars ses 75 ans, représente aujourd’hui la quasi-totalité des médias publics détenus par leurs Etats membres respectifs dans les Vingt-sept, mais aussi quelques homologues publics présents un peu partout dans le monde, soit au total 68 entreprises publiques éditant 113 médias publics de radiodiffusion – télévisions et radios – dans 56 pays.

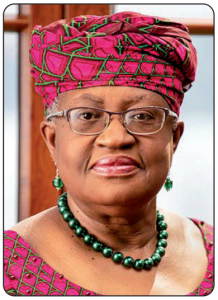

A sa tête depuis janvier 2021 et réélue « à l’unanimité » en janvier 2025 pour un troisième mandat de deux ans : Delphine Ernotte Cunci (photo), présidente de France Télévisions depuis dix ans, qui est aussi candidate à sa propre succession (1) au sein de ce groupe de télévision public où son mandat actuel s’achève en août 2025. Autant dire que la présidente de l’UER veut avoir les coudées-franches afin de mener à bien un combat européen, pour lequel elle s’est rendue le 19 mars dernier à Bruxelles pour y rencontrer deux commissaires européennes (Henna Virkkunen et Glenn Micallef) et des eurodéputés.

A défaut d’avoir un « Netflix public européen »

Objectif de ce lobbying mené avec le directeur général de l’UER, Noel Curran (ancien patron de la RTÉ irlandaise), et le comité exécutif de cette organisation basée à Genève en Suisse : convaincre la Commission européenne d’assouplir les règles de passation des marchés publics, à l’occasion de la révision de trois directives de 2014 sur les marchés publics (2). « Nous les avons exhortés à aider [l’audiovisuel public] à se développer numériquement et à veiller à ce que les Big Tech gatekeepers [contrôleurs d’accès, ndlr] n’abusent pas de leur position dominante en Europe », a expliqué le 20 mars Noel Curran, au lendemain de la réunion à Bruxelles (3). A défaut d’avoir pu réaliser durant toutes ses années de présidence son rêve d’un « Netflix public européen » (4), pourtant partagé avec Emmanuel Macron dont c’était l’une des promesses (non tenues) de 2017 (5) afin de rivaliser avec les grandes plateformes américaines de streaming vidéo, Delphine Ernotte se bat maintenant sur le terrain réglementaire.

L’audiovisuel public dispensé d’appels d’offres

A Bruxelles, elle plaide pour le maintien et même l’évolution des règles du jeu pour que celles-ci permettent aux médias publics de mieux rivaliser avec les Gafan (« n » pour Netflix). Or, en s’apprêtant à réviser les trois directives « Marchés publics » dans un souci de simplification et de compétitivité, la Commission européenne « 2024-2029 » pourrait forcer les entreprises publiques à élargir leurs appels d’offres pour (suite)

L’Agence européenne pour la cybersécurité (Enisa), qui a été créée il y a plus de 20 ans et dont le rôle a été renforcé par le Cybersecurity Act (

L’Agence européenne pour la cybersécurité (Enisa), qui a été créée il y a plus de 20 ans et dont le rôle a été renforcé par le Cybersecurity Act ( En 2018, le monde découvrait avec stupeur que Facebook avait permis la collecte illégale de données personnelles de plus de 87 millions d’utilisateurs par la société britannique Cambridge Analytica (

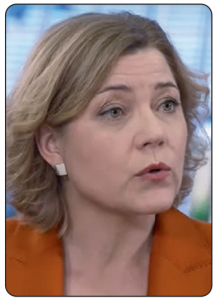

En 2018, le monde découvrait avec stupeur que Facebook avait permis la collecte illégale de données personnelles de plus de 87 millions d’utilisateurs par la société britannique Cambridge Analytica ( L’Organisation mondiale du commerce (OMC), que dirige Ngozi Okonjo-Iweala (photo) depuis mars 2021, fête cette année son trentième anniversaire dans une période sans précédent de fortes turbulences, alors qu’elle est censée assurer la solidité et la stabilité de l’économie mondiale en réglant les différends.

L’Organisation mondiale du commerce (OMC), que dirige Ngozi Okonjo-Iweala (photo) depuis mars 2021, fête cette année son trentième anniversaire dans une période sans précédent de fortes turbulences, alors qu’elle est censée assurer la solidité et la stabilité de l’économie mondiale en réglant les différends. Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».

Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d’exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l’industrie et améliorera la coordination du spectre [des fréquences, ndlr] ».