Mark Zuckerberg, qui détient la majorité des droits de vote de Facebook alors qu’il en est actionnaire minoritaire, concentre tous les pouvoirs en tant que président du conseil d’administration. A bientôt 35 ans, le philanthrope milliardaire est intouchable malgré les scandales à répétition impactant le premier réseau social du monde.

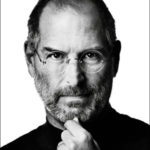

Bernard Arnault, quatrième plus riche du monde, pourrait se voir détrôner en 2019 par Mark Zuckerberg (photo), qui le talonne

Bernard Arnault, quatrième plus riche du monde, pourrait se voir détrôner en 2019 par Mark Zuckerberg (photo), qui le talonne

à la cinquième place des plus grandes fortunes de la planète. Comment un jeune Américain, qui va tout juste sur ses 35 ans (le 14 mai) pourrait-il faire subir un tel affront à un vénérable Français, deux fois plus âgé que lui et à l’aube de ses 70 ans

(le 5 mars) ? La richesse du geek, PDG de Facebook, a grimpée plus vite en un an que celle du patriarche, PDG de LVMH, pour atteindre au 8 février respectivement 65,5 et 76,3 milliards de dollars, selon le « Billionaires Index » de l’agence Bloomberg.

La fortune de Mark Zuckerberg a augmenté sur un an plus vite (+ 13,5 milliards

de dollars) que celle de Bernard Arnault (+ 7,7 milliards à la même date). Pour un trentenaire qui perçoit seulement un salaire annuel de… 1 dollar, depuis 2013 et conformément à sa volonté, contre 500.000 dollars auparavant, et sans recevoir non plus depuis de primes ou d’actions, c’est une performance ! Ses revenus proviennent en fait de ses actions qu’il détient en tant qu’actionnaire minoritaire de Facebook.

Mais les 17 % que le fondateur détient encore la firme de Menlo Park (Californie),

cotée en Bourse depuis mai 2012, ne reflètent pas vraiment son pouvoir de contrôle puisqu’il possède 60 % des droits de vote.