Le 10 juillet, Apple fêtera les 15 ans de son App Store – « le plus grand lancement de ma carrière » (dixit feu Steve Jobs). Lancée avec seulement quelque 500 applications, la boutique en ligne en compte aujourd’hui plus de 1,8 million, dont certaines ventes rapportent à Apple. Mais l’écosystème est contesté.

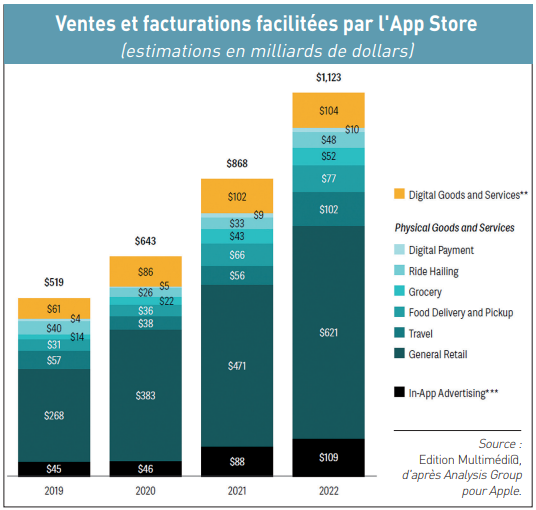

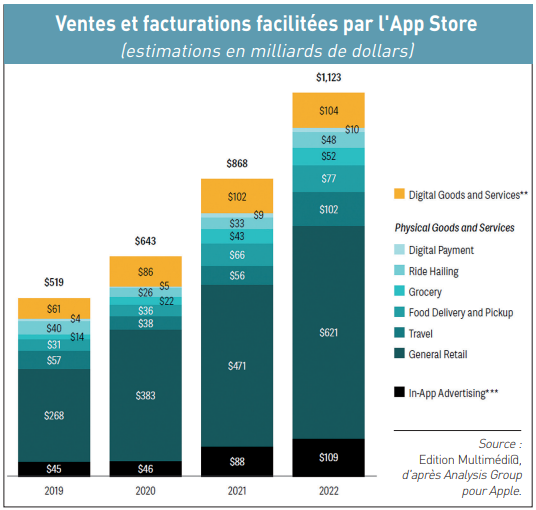

En quinze ans, l’écosystème App Store est devenu une cash machine générant l’an dernier quelque 1.100 milliards de dollars de ventes et facturations. Mais « plus de 90 % » de ces revenus cumulés sont allés – « sans aucune commission versée à Apple » – aux seuls développeurs, éditeurs et commerçants de plus de 1,8 million d’applications présentes à ce jour dans la boutique en ligne de la marque à la pomme. C’est ce qu’a indiqué le 31 mai la firme de Cupertino en dévoilant une étude qu’elle avait commanditée auprès de la société américaine Analysis Group. Car lorsque les transactions n’ont pas lieu via l’App Store, Apple ne ponctionne pas ses 30 % de commission habituelles sur les ventes numériques (achats d’applis, achats dits in-app, c’est-à-dire effectués au sein de l’application) ni les 30 % la première année et les 15 % pour les suivantes sur les abonnements in-app. Cette économie plus indirecte que directe pour Apple a fait un bond de près de 30 % sur un an, pour franchir l’an dernier la barre du trillion (mille milliards), dont 910 milliards en ventes de biens et services physiques, 104 milliards de biens et services digitaux et 109 milliards de publicités in-app (voir graphique page suivante). Plus largement, selon cette fois le Progressive Policy Institute, les applications iOS ont induit « plus de 4,8 millions d’emplois aux EtatsUnis et en Europe », répartis à parts égales.

Phil Schiller, le méconnu Monsieur « App Store »

Bien qu’il ait pris du champ il y a près de trois ans en prenant le titre honorifique d’« Apple Fellow », Phil Schiller (photo) continue officiellement de diriger l’App Store qu’il a mis en place il y a quinze ans, après avoir œuvré aux succès du Mac, dans les ordinateurs, et de l’iPod et de iTunes, dans la musique numérique. Le marketing mondial des produits à la pomme, c’était lui lorsqu’il en était vice-président, auquel a succédé en août 2020 Greg Joswiak (

1). Phil Schiller – entré à 27 ans chez Apple en 1987 et 63 ans depuis le 8 juin dernier – reste aussi en charge des événements d’Apple tels que la conférence annuelle des développeurs – la WWDC (Worldwide Developers Conference). L’édition 2023 s’est tenue le 5 juin avec l’annonce du casque de réalité virtuelle et augmentée Vision Pro qu’Apple rendra disponible seulement « début 2024 », d’abord aux Etats-Unis et « à partir de 3.499 dollars » (hors taxes). Depuis le lancement de l’App Store, « les utilisateurs ont téléchargé des applications plus de 370 milliards de fois et les développeurs ont gagné plus de 320 milliards de dollars de revenus directement [cumul de 2008 et 2022, ndlr] », se félicite aujourd’hui le groupe dirigé par Tim Cook depuis près d’une douzaine d’année.

Une app economy sous position dominante

Le successeur de Steve Jobs ne tarit pas d’éloges envers ceux qui alimentent sa poule aux œufs d’or, l’App Store : « Nous n’avons jamais été aussi optimistes ou inspirés par l’incroyable communauté de développeurs du monde entier. (…) Nous sommes plus déterminés que jamais à investir dans la réussite des développeurs et dans l’avenir de la app economy [l’économie des applications, ndlr] », a-t-il assuré. La firme de Cupertino, qui a réalisé en 2022 (pour son exercice annuel clos le 24septembre) un chiffre d’affaires global de plus de 394,3milliards de dollars (en hausse de 7,8 % sur un an), enregistre une forte croissance dans les « services », à 78,4 milliards de dollars (avec un bond annuel de 14,1 %). Ces services – pesant 19,8 % des revenus globaux d’Apple – englobent la publicité, l’extension de garantie AppleCare, le nuage informatique iCloud, les systèmes de paiement (Apple Card et Apple Pay), les contenus digitaux (musiques viaApple Music, la VOD viaApple TV+, le kiosque de presse numérique via Apple News+, les jeux vidéo via Apple Arcade ou encore du sport via Apple Fitness+). Les services incluent aussi les fameuses commissions perçues sur la plateforme App Store donnant accès à des applications et des contenus digitaux (livres, musiques, vidéos, jeux et podcasts). Autant dire que, malgré ses confortables commissions jusqu’à 30 % sur les ventes d’applis et les dépenses in-app, l’App Store rapporte peu directement à Apple lorsqu’il s’agit de contenus tiers et bien plus avec ses propres contenus et plateformes. Tout en contribuant à la croissance, l’écosystème App Store et ses milliers de développeurs et éditeurs contribue à la notoriété de la marque à la pomme pour la vente de ses iPhone pesant plus de la moitié de son chiffre d’affaires (205,4 milliards de dollars en 2022, soit 52,1 %), ses iPad (29,2 milliards, soit 7,4 %), ses wearables, AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats, HomePod et accessoires (41,2 milliards, soit 10,5 %), et ses Mac (40,1 milliards, soit 10,2 %). Ce cercle vertueux fait la force du fabricant Apple – sa vocation première – sur le marché mondial du numérique, avec son écosystème où gravitent développeurs, éditeurs et utilisateurs. Cette dynamique se retrouve dans la fréquentation de la marketplace App Store chaque semaine : plus de 650 millions de visiteurs en moyenne, plus de 747 millions de téléchargements et 1,5 milliard de rechargements (toujours hebdomadaires), ainsi que 40 milliards de mises à jour automatiques en moyenne sur sept jours. La multinationale, cotée au Nasdaq à la Bourse de Wall Street, a même été la première entreprise au monde à franchir pour la première fois la barre des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière (le 03-01-22) – actuellement valorsiée 2.850 milliards de dollars (le 02-06-23).

Mais l’App Store constitue aussi le talon d’Achille d’Apple. Il y a d’abord le procès intenté par l’éditeur de jeux vidéo Epic Games à l’encontre de la firme de Cupertino pour « violation des lois antitrust » et « concurrence déloyale » depuis qu’elle a supprimé en août 2020 le jeu-vedette « Fortnite » de l’App Store (

2). Le 24 avril dernier, la cour d’appel en Californie a confirmé que certaines dispositions de l’App Store enfreignent la loi californienne sur la concurrence déloyale et a émis une injonction. Apple conteste. Au-delà de cette affaire en cours, Apple s’attend à devoir modifier à nouveau les règles de son « App Store Review Guidelines » qui est la Bible des développeurs et éditeurs de l’écosystème à la pomme.

Risques règlementaires et financiers

Risques règlementaires et financiers

Dans son dernier rapport annuel 2022, Apple met en garde ses actionnaires sur les risques règlementaires et juridiques : « De nouvelles initiatives législatives, comme la loi sur les marchés numériques de l’Union européenne [le Digital Markets Act (DMA), ndlr], pourraient nécessiter d’autres changements. Apple fait également l’objet de litiges et d’enquêtes liés à l’App Store, qui ont entraîné des changements dans ses pratiques commerciales et qui pourraient entraîner d’autres changements à l’avenir. (…) Cela pourrait réduire le volume des ventes, et la commission que la compagnie gagne sur ces ventes, diminuerait ». Et la pomme de prévenir : « Si le taux de la commission que la compagnie conserve sur ces ventes est réduit, ou si sa portée est réduite ou éliminée, les résultats d’exploitation et la situation financière de la compagnie pourraient être affectés de façon importante ». Et là, ce ne serait pas de la réalité virtuelle.

@

Charles de Laubier

Quinze ans après l’ouverture à la concurrence – en 2010 – du marché des jeux d’argent et de hasard, soit en 2025, la France légalisera-t-elle enfin les casinos en ligne comme la plupart de ses voisins européens ? A défaut de pouvoir miser légalement en ligne à la roulette, au jeu de dés, au baccara, au blackjack ou encore aux machines à sous sur l’Hexagone, les spéculations vont bon train sur le moment où leur prohibition sera levée. Et ce, avec ou sans l’abolition du monopole français des « casinotiers » physiques (Barrière, Partouche, Joa, Tranchant, Cogit, …).

Quinze ans après l’ouverture à la concurrence – en 2010 – du marché des jeux d’argent et de hasard, soit en 2025, la France légalisera-t-elle enfin les casinos en ligne comme la plupart de ses voisins européens ? A défaut de pouvoir miser légalement en ligne à la roulette, au jeu de dés, au baccara, au blackjack ou encore aux machines à sous sur l’Hexagone, les spéculations vont bon train sur le moment où leur prohibition sera levée. Et ce, avec ou sans l’abolition du monopole français des « casinotiers » physiques (Barrière, Partouche, Joa, Tranchant, Cogit, …).