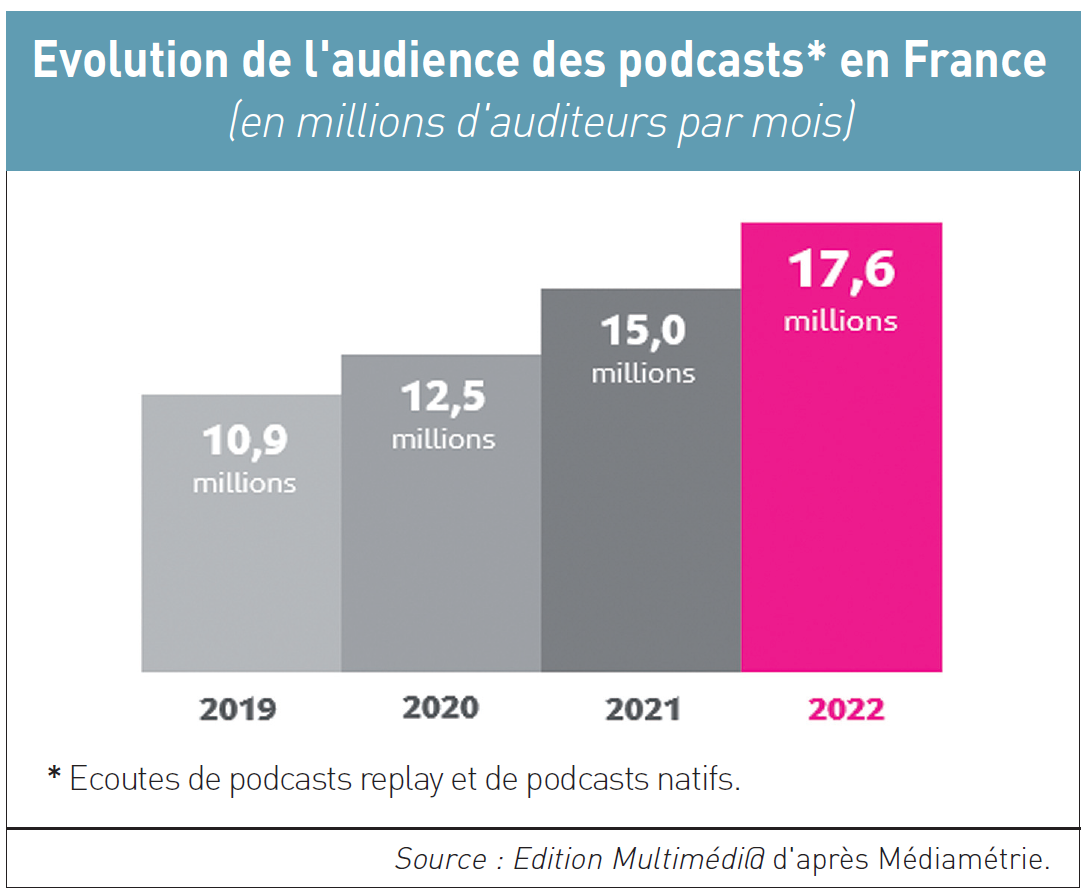

Ils sont 17,6 millions de personnes en France à avoir écouté des podcasts chaque mois, d’après Médiamétrie. Les audiences sont parfois tellement élevées qu’on n’en croit pas ses oreilles. Edition Multimédi@ prévoit qu’en 2023 l’écoute audio se fera majoritairement en ligne.

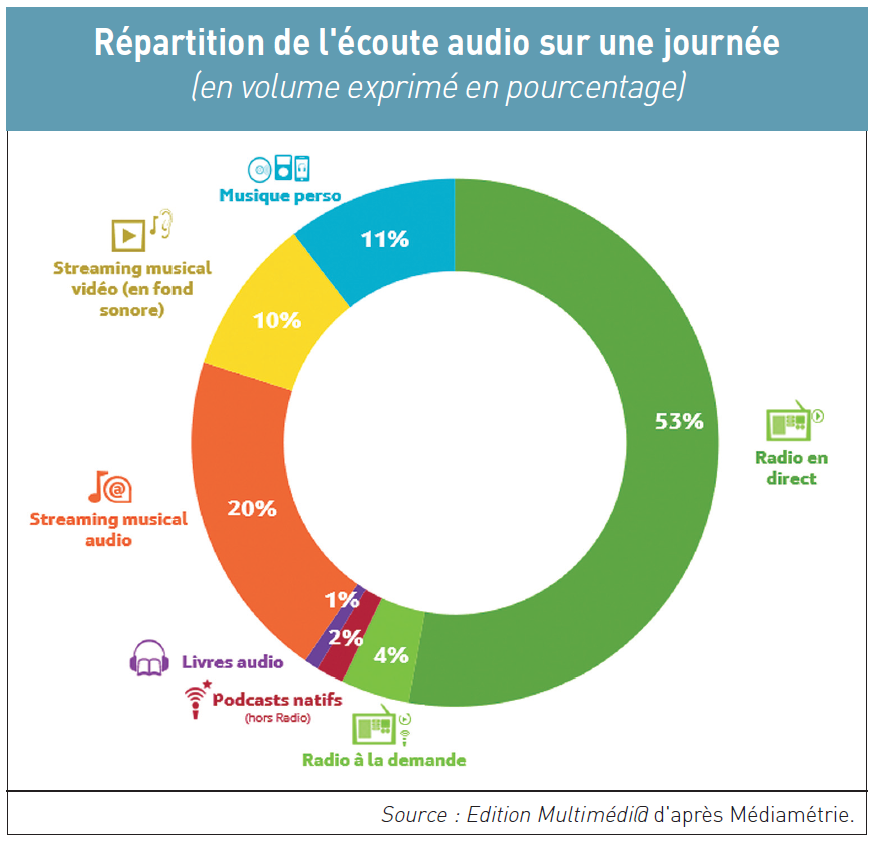

Pour Edition Multimédi@, il est probable qu’en 2023 la poussée de l’audience des podcasts – notamment sur smartphones – fasse basculer la majorité (51 %) de la consommation audio globale sur Internet, contre 48 % l’an dernier. La radio en direct – sur la FM et/ou en DAB+ – s’arrogeait en 2022 encore 53 % du total de l’écoute audio dans la journée.

Pour Edition Multimédi@, il est probable qu’en 2023 la poussée de l’audience des podcasts – notamment sur smartphones – fasse basculer la majorité (51 %) de la consommation audio globale sur Internet, contre 48 % l’an dernier. La radio en direct – sur la FM et/ou en DAB+ – s’arrogeait en 2022 encore 53 % du total de l’écoute audio dans la journée.

2023, année de bascule vers l’audio online

Mais au cours de 2023, elle pourrait devenir minoritaire par rapport à l’écoute en ligne qui deviendra majoritaire (streaming musical, radio à la demande/podcasts replay, musique perso hors CD et vinyles, podcasts natifs hors radio et livres audio confondus). Mais les plateformes de streaming musical – de Spotify à YouTube, en passant par Apple Music, Amazon Music, Deezer ou encore Qobuz – seront encore largement dominants sur l’audio online. La diversification de certaines d’entre elles dans la diffusion de podcasts va augmenter le poids de ces derniers dans l’audience online globale (voir graphique ci-dessous). La consommation de podcasts augmente continuellement, au point que l’on se demande si le binge-listening ne va pas être à l’audio se qu’est le binge-watching à la vidéo. Rien qu’en France, la progression du nombre de personnes écoutant des podcasts chaque mois a progressé en 2022 de 17 % pour atteindre les 17,6 millions d’auditeurs (soit un gain de 2,6 millions d’adeptes en un an). C’est l’institut de mesure d’audience Médiamétrie qui l’indique dans son étude « Global Audio ». Autrement dit, 36,1% des internautes déclarent écouter au moins un podcast par mois en 2022.

Si l’on regarde sur trois ans, le nombre d’auditeurs de podcasts a même bondi de plus de 60 % (voir graphique page suivante). Sont pris en compte aussi bien les podcasts dits « replay » (de contenus audios déjà diffusés à la radio) que des podcasts dits « natifs » (créations audio originales). Cette « radio à la demande » – expression qui relève cependant d’un abus de langage puisque de nombreux podcast sont produits en dehors de toute radio – complète ou concurrence la radio en direct (FM ou via Internet), les services de streaming musical (gratuit et par abonnement), les livres audio (physiques et numériques), ou encore l’écoute musicale de bibliothèques personnelles (CD, MP3, achat de titres, vinyle, …). Les podcasts ont de plus en plus l’oreille des auditeurs. « Les adeptes de podcasts sont plutôt fidèles : près de la moitié d’entre eux (47 %) concentrent leur consommation sur leurs podcasts favoris, généralement de 1 à 3 podcasts par semaine », a constaté Médiamétrie. Et ils sont tout de même 89 % à écouter entre la moitié et l’intégralité du podcast. Sur l’ensemble des auditeurs, la moitié d’entre eux (56 %) pratiquent une écoute régulière, dont 20 % très régulière. La Génération Z (15- 27 ans) est encore plus régulièrement à l’écoute, avec un taux de 61 %. A la fidélité et à assiduité, s’ajoute un accroissement : 85 % des auditeurs de podcasts écoutent autant ou plus de podcasts qu’un an auparavant.

Mesure site-centric avec liens tagués

Médiamétrie fait aussi remarquer que les podcasts se partagent en famille pour 64 % des parents auditeurs qui les font écouter à leurs enfants. Quant aux modes d’accès aux podcasts, ils sont pour 76 % des auditeurs les sites web ou les applications mobiles des éditeurs de radio, suivis des plateformes vidéo et des réseaux sociaux où ils découvrent plus volontiers de nouveaux contenus. Mais qu’écoutent au juste en podcasts les 17,6 millions d’auditeurs ? « Lorsque les Français écoutent des podcasts, c’est avant tout pour e divertir, se détendre. En effet, que ce soit pour les podcasts radios ou natifs, l’humour se classe numéro 1 des genres les plus consommés. Mais les podcasts sont aussi un moyen d’étendre ses connaissances ou encore de s’informer, selon les adeptes qui placent les podcasts d’actualité en deuxième place de leurs thématiques préférées », relève Médiamétrie. La dernière mesure en date des podcasts par Médiamétrie porte sur le mois de décembre 2022, durant lequel près de 182 millions de podcasts français ont été écoutés ou téléchargés dans le monde, dont 142 millions – soit 78 % – d’entre eux l’ont été en France.

L’institut de mesure d’audience publie le volume d’écoutes des éditeurs qui ont souscrits à son « eStat Podcast » pour leurs podcasts préalablement diffusés (replay) et/ou des podcasts natifs (originaux). La méthodologie consiste à comptabiliser l’ensemble des contenus audio écoutés directement en streaming ou téléchargés sur la majorité des supports d’écoute (plateformes, sites web, applications mobiles, …). « Les indicateurs sont établis à partir de la technologie site-centric [trafic enregistré sur le support lui-même, ndlr], explique Médiamétrie.

Cette technologie consiste à intégrer un tag placé dans le lien de téléchargement et n’ayant pas d’incidence sur l’expérience utilisateur. Des filtrages sont effectués chaque mois afin d’exclure les téléchargements abusifs. En outre, afin d’éviter de comptabiliser deux fois un même podcast, les téléchargements intervenant dans l’heure qui suit un premier appel à téléchargement sont également exclus ».

Le poids des éditeurs radios et télés

Ainsi, en décembre 2022, France Inter est le premier éditeur – parmi les souscripteurs de Médiamétrie – en termes de podcasts, avec plus de 45 millions d’écoutes et/ou de téléchargements (dans le monde) parmi des titres tels que « Affaires sensibles », «C’est encore nous », « Géopolitique », « La Bande originale », ou encore « Grand bien vous fasse ». Arrive ensuite en seconde position RTL avec plus de 32 millions d’écoutes et/ou de téléchargements (toujours dans le monde), avec des titres tels que « Les grosses têtes », « Laurent Gerra », « L’heure du crime », « Le journal RTL », ou encore « Ça peut vous arriver ». Sur la troisième marque du podium, c’est France Culture avec plus de 32 millions (mais à 42.114 écoutes du second), avec « Philosophie », « Les Pieds sur terre », « Le Feuilleton », « LSD », ou encore « Le Cours de l’histoire ». Médiamétrie liste au total 19 éditeurs de podcasts qui sont des radios ou des télévisions. Si l’on prend les podcasts titre par titre, le trio de tête est composé de « L’AfterFoot » (édité par RMC) avec plus de 18,7 millions d’écoutes et/ou de téléchargements, « Les Grosses têtes » (RTL) avec plus de 16,9 millions, « Hondelatte raconte » (Europe 1) avec plus de 9,3 millions. Médiamétrie liste ainsi une trentaine de titres (1).

Le « Top » des podcasts par l’ACPM

En revanche, le classement de l’Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM) – ex-OJD – est plus diversifié et important en nombre, avec sur le même mois de décembre 313 titres mesurés. Les trois premiers sont : « Les actus du jour Hugo Décrypte » avec plus de 1,3 million de téléchargements (monde) dans le mois pour 456 épisodes, édités par l’influenceur Hugo Decrypte ; « Transfert » avec plus de 1,1 million pour 233 épisodes par Slate ; et « Métamorphose, éveille ta conscience ! » avec plus de 1 million pour 601 épisodes par Métamorphose. L’ACPM dresse aussi une liste de 63 marques de podcasts (2), dont le trio de tête : Binge Audio (3) avec plus de 1,8 million de téléchargements sur décembre 2022 du monde entier, Studio Minuit avec plus de 1,7 millions de téléchargements, et Slate avec plus de 1,4 million. L’actualité de Hugo Decrypte arrive, elle, en quatrième position avec plus de 1,3 million de télécharge-ments en ce mois de décembre 2022.

Ces milliers d’épisodes bénéficient d’une force de distribution que sont les plateformes de podcasts telles que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et autres. Depuis 2020, des accords de droit d’auteur ont été négociés et signés (4), avec la Scam, la SACD ou encore la Sacem (5). De son côté, le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) propose désormais aux éditeurs un nouveau mandat pour englober les rediffusions de leurs podcasts lorsque ceux-ci sont repris par des entreprises ou des organismes – via ou pas des prestataires de veille informationnelle (6) – dans leurs panoramas de presse par exemple. @

Charles de Laubier

Rendez-vous compte : il y aura 90 ans cette année que la redevance a été créée en France par une loi budgétaire datée du 31 mai 1933, laquelle instaurait une redevance destinée à financer la radiodiffusion et assise sur les postes de radio. Elle fut ensuite étendue à la télévision en 1948, qui fut depuis lors le poste de référence. L’année 2023 marque une rupture historique puisque les médias publics, dont Radio France, ne peuvent plus compter sur la manne de cette « contribution à l’audiovisuel public » jusqu’alors payée par près de 23 millions de foyers.

Rendez-vous compte : il y aura 90 ans cette année que la redevance a été créée en France par une loi budgétaire datée du 31 mai 1933, laquelle instaurait une redevance destinée à financer la radiodiffusion et assise sur les postes de radio. Elle fut ensuite étendue à la télévision en 1948, qui fut depuis lors le poste de référence. L’année 2023 marque une rupture historique puisque les médias publics, dont Radio France, ne peuvent plus compter sur la manne de cette « contribution à l’audiovisuel public » jusqu’alors payée par près de 23 millions de foyers.