La plateforme de musique en ligne Qobuz, dont la société fut cofondée le 18 septembre 2007 par Yves Riesel et Alexandre Leforestier, a 15 ans. Sa persévérance à se différencier des Spotify, Deezer et autres YouTube – avec du son haute-fidélité – commence à payer : les 500.000 clients viennent d’être dépassés.

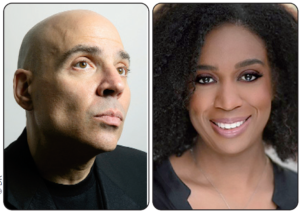

Qobuz passe un cap, quinze ans après sa création. « Nous avons dépassé le seuil des 500.000 clients », indique à Edition Multimédi@ le directeur général délégué de Qobuz, Georges Fornay (photo de gauche). La société Qobuz – cofondée le 18 septembre 2007 par Yves Riesel (1) et Alexandre Leforestier en tant que filiale à l’époque de LyraMedia- Group (2) – est devenue en décembre 2015 une division du groupe Xandrie dirigé par Denis Thébaud (photo de droite), à la suite de son rachat (3). C’est la première fois que la plateforme française de musique de haute qualité, dont la toute première mise en ligne date de Noël 2007, franchit le demi-million de clients. Mais là n’est pas l’important pour elle. « En termes de chiffres, nous ne les communiquons pas. Nous sommes sur un marché de niche et nous entendons y rester. Nous ne sommes pas dans la course au volume d’abonnés à n’importe quel prix pour proposer la même offre que les plateformes concurrentes », explique Georges Fornay. Inutile donc de comparer son parc de clients avec les 188 millions d’abonnés de Spotify ou les 9,4 millions de Deezer, car Qobuz s’adresse d’abord aux passionnés de musique et exigeants sur la qualité du son qu’ils écoutent. En revanche, la taille de son catalogue – plus de 80 millions de titres de jazz, de classique, de rock ou de musiques du monde – est comparable à celle des autres grandes plateformes musicales..

Qobuz passe un cap, quinze ans après sa création. « Nous avons dépassé le seuil des 500.000 clients », indique à Edition Multimédi@ le directeur général délégué de Qobuz, Georges Fornay (photo de gauche). La société Qobuz – cofondée le 18 septembre 2007 par Yves Riesel (1) et Alexandre Leforestier en tant que filiale à l’époque de LyraMedia- Group (2) – est devenue en décembre 2015 une division du groupe Xandrie dirigé par Denis Thébaud (photo de droite), à la suite de son rachat (3). C’est la première fois que la plateforme française de musique de haute qualité, dont la toute première mise en ligne date de Noël 2007, franchit le demi-million de clients. Mais là n’est pas l’important pour elle. « En termes de chiffres, nous ne les communiquons pas. Nous sommes sur un marché de niche et nous entendons y rester. Nous ne sommes pas dans la course au volume d’abonnés à n’importe quel prix pour proposer la même offre que les plateformes concurrentes », explique Georges Fornay. Inutile donc de comparer son parc de clients avec les 188 millions d’abonnés de Spotify ou les 9,4 millions de Deezer, car Qobuz s’adresse d’abord aux passionnés de musique et exigeants sur la qualité du son qu’ils écoutent. En revanche, la taille de son catalogue – plus de 80 millions de titres de jazz, de classique, de rock ou de musiques du monde – est comparable à celle des autres grandes plateformes musicales..

Qualité sonore et ARPU : Qobuz en tête

A ceci près que les musiques sur Qobuz sont disponibles – en streaming ou en téléchargement – dans la meilleure qualité sonore possible : soit en haute résolution « Hi-Res » (24 bits jusqu’à 192 Khz), soit en qualité « CD » (16 bits à 44,1 Khz). Rien à voir (ou plutôt à entendre) avec le piètre format MP3 (à 320 Kbits/s). Ce qui fait de Qobuz la plateforme musicale la plus riche en termes de catalogue éclectique de titres musicaux au son « haute-fidélité », devançant sur ce terrain-là les Spotify, Deezer et autres Apple Music. « Plus beau est le son, plus grande est l’émotion musicale », assure-t-elle. Et la généralisation de la fibre optique et bientôt de la 5G plaide en faveur du retour du son hi-fi des années 1980 et 1990 qu’Internet nous a privé (4). « Notre revenu moyen par abonné payant (ARPU) en 2022 est de 155 euros sur l’année, alors que la moyenne du marché mondial est de 25 euros selon les données de l’IFPI l’an dernier. Un abonné à Qobuz rapporte plus de six fois le chiffre d’affaires d’un abonné du marché », se félicite Georges Fornay.

75 % des revenus réalisés à l’international

Ceux qui se sont abonnés à Qobuz savent pourquoi ils paient 12,50 euros par mois (avec un engagement pour un an, sinon 14,99 euros par mois sans), ou jusqu’à 24,99 euros par mois (pour une famille de six comptes). La qualité sonore et la richesse du catalogue sont au rendez-vous et les contenus éditoriaux – plus de 500.000 textes à ce jour – sont produits par une équipe dédiée et experte (chroniques d’albums, nouveautés et talents émergents, bancs d’essai, biographies d’artistes, articles de fond, interviews, rappels historiques, …). Et en plus de streamer en illimité et en hifi, les abonnés peuvent acquérir à l’acte dans la boutique de téléchargement leurs albums préférés en qualité Hi- Res ou CD. Si le client n’est pas abonné à Qobuz, l’audiophile peut quand même se les offrir à l’unité : les prix d’achat des fichiers numérique haute résolution vont de 5 euros à plus de 50 euros. Pour obtenir ces même albums hi-fi jusqu’à 60 % moins cher, Qobuz a prévu un abonnement dit « Sublime » incluant le streaming hi-fi et l’accès à prix préférentiel au téléchargement (de 16,67 euros par mois, jusqu’à 29,17 euros pour une famille). Résultat : les clients de Qobuz sont plus enclins à mettre le prix pour obtenir de la haute qualité sonore et satisfaire leur passion.

La plateforme musicale française, qui nous indique un taux de croissance annuelle moyenne en valeur de 29,7 % sur le streaming payant et de 13,6 % pour le téléchargement (malgré le déclin de ce marché), explique notamment cette performance par son positionnement haut de gamme et par sa présence dans les pays à fort pouvoir d’achat. « Au cours des douze derniers mois, nous avons doublé notre extension dans de nouveaux pays. Ces couvertures se font toujours de manière qualitative en intégrant, en plus de nos 80 millions de titres, les catalogues locaux ». Ainsi, Qobuz est actuellement présent dans vingt-cinq pays. Derniers en date, depuis mai 2022 : Brésil, Mexique, Argentine, Chili, Colombie et Portugal. Un an auparavant : Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Australie et Nouvelle-Zélande. En octobre 2021, Xandrie – société éditrice de Qobuz – a fait l’acquisition au Japon du service de téléchargement de musique haute résolution e-onkyo music. Le groupe nippon Onkyo basé à Osaka, vétéran des amplificateurs hi-fi haut de gamme et diversifié dans le home cinema, le lui a cédé après avoir fait faillite en mai dernier (Voxx et Sharp ayant racheté d’autres de ses actifs). La filiale Xandrie Japan, dont Onkyo détient 14,9 % du capital, permet à Qobuz de s’implanter au pays du Soleil-Levant et de viser le marché asiatique, tout en enrichissant son catalogue de musiques japonaises et de genres musicaux tels que la J-Pop. Rappelons que Qobuz est licencié « Hi-Res Audio » depuis 2013 par la Japan Audio Society (JAS), laquelle fut fondée il y a 70 ans (5) par l’écrivain japonais francophile Kenzo Nakajima et Masaru Ibuka, le cofondateur de Sony.

Les premiers pas à l’international de Qobuz ont commencé en mars 2016 avec le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et les Pays- Bas, suivis en décembre 2017 par l’Espagne et l’Italie, puis les Etats-Unis à partir de février 2019. « Qobuz réalise 75% de son chiffre d’affaires à l’international, les Etats Unis étant le premier pays en termes de revenus », nous indique Georges Fornay. Au Canada, Xandrie a un partenariat de longue date avec le groupe de médias et de télécoms Québecor, lequel s’appuie sur le savoir-faire technologique de Qobuz pour sa propre plateforme canadienne « Qub musique » lancée en mai 2020 (6) et dirigée par le Québécois Marc-André Laporte. Et l’expansion internationale de Qobuz n’est pas finie, avec à la clé un potentiel de plusieurs millions de mélomanes, de jazzophiles et d’amoureux de musiques du monde par-delà les frontières. La plateforme ne tire-t-elle pas son nom de kopuz (ou kobyz) désignant des instruments de musique traditionnelle d’Asie centrale ?

Également PDG de la société de distribution de produits électroniques et logiciels Innelec Multimédia, Denis Thébaud, et Georges Fornay, fort de plus de quinze ans passés chez Sony Computer Entertainment (1995-2011), sont confiants pour l’avenir de Qobuz au sein de Xandrie. Créée il y dix ans, cette société – dont le nom est un clin d’œil à la bibliothèque d’Alexandrie créée sous l’Antiquité – est contrôlée par Nabuboto, la holding personnelle de Denis Thébaud, et détenu à 0,98 % par son entreprise Innelec Multimédia cotée, elle, en Bourse.

Chiffre d’affaires : 29,2 millions d’euros

Selon le rapport financier 2021/2022 qu’Innelec Multimédia a présenté lors de son assemblée générale le 21 septembre dernier, le chiffre d’affaires de Xandrie était sur cet exercice clos le 31 mars dernier de 29,2 millions d’euros, en forte hausse de 37,8 % sur un an. Son résultat net, lui, reste négatif (8,9 millions d’euros de pertes). « Les perspectives sont favorables et Xandrie poursuit sa marche vers la profitabilité », assure le groupe. Depuis l’acquisition de Qobuz, Xandrie a levé quelque 22 millions d’euros, notamment par augmentations de capital auprès (selon les opérations) de Nabuboto, d’Innelec Multimédia ou encore du canadien Québécor. @

Charles de Laubier

La montée en charge du streaming musical donne un coup de fouet à l’industrie de la musique. Au-delà des plateformes numériques telles que Spotify, Deezer, Apple Music ou Qobuz qui font les affaires des majors de la musique enregistrée et des producteurs indépendants, les catalogues des artistes prennent encore plus de valeur. Et lorsque les musiciens et/ou le groupe ont une notoriété internationale, voire mythique, la valorisation de leurs catalogues peut atteindre des sommes records : le catalogue des Pink Floyd pourrait être cédé au moins 500 millions de dollars, a révélé l’agence Bloomberg le 23 juin dernier (

La montée en charge du streaming musical donne un coup de fouet à l’industrie de la musique. Au-delà des plateformes numériques telles que Spotify, Deezer, Apple Music ou Qobuz qui font les affaires des majors de la musique enregistrée et des producteurs indépendants, les catalogues des artistes prennent encore plus de valeur. Et lorsque les musiciens et/ou le groupe ont une notoriété internationale, voire mythique, la valorisation de leurs catalogues peut atteindre des sommes records : le catalogue des Pink Floyd pourrait être cédé au moins 500 millions de dollars, a révélé l’agence Bloomberg le 23 juin dernier ( La directive européenne du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins dans la musique – censée être transposée par les Vingt-sept depuis six ans (

La directive européenne du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins dans la musique – censée être transposée par les Vingt-sept depuis six ans (