Ouverte au grand public en 2016, la plateforme française Molotov – qui a été rachetée en novembre 2021 par l’américain FuboTV – « révolutionne l’accès à la télévision ». Mais la justice française a tranché : la gratuité des chaînes de la TNT n’est pas extensible au streaming sur Internet.

Par Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

Depuis le différend de 2014 entre Play Media, pionnier de la diffusion de chaînes en ligne, et France Télévisions – affaire qui s’est soldée par le rejet du « must carry » (1)–, la question de la distribution des chaînes de télévision par des distributeurs Internet semble avoir trouvé définitivement sa réponse judiciaire avec la plateforme numérique de télévision Molotov. Cette dernière, rachetée en novembre 2021 par l’américain FuboTV, vient de perdre successivement deux nouveaux procès contre les éditeurs de chaînes TF1 et M6.

Depuis le différend de 2014 entre Play Media, pionnier de la diffusion de chaînes en ligne, et France Télévisions – affaire qui s’est soldée par le rejet du « must carry » (1)–, la question de la distribution des chaînes de télévision par des distributeurs Internet semble avoir trouvé définitivement sa réponse judiciaire avec la plateforme numérique de télévision Molotov. Cette dernière, rachetée en novembre 2021 par l’américain FuboTV, vient de perdre successivement deux nouveaux procès contre les éditeurs de chaînes TF1 et M6.

Molotov confronté dès 2017 à TF1 et M6

Rappelons que la révolution numérique a fait évoluer les besoins du consommateur, notamment dans sa manière de regarder un programme audiovisuel. De simple spectateur dépendant du moment de diffusion à la télévision, le consommateur veut dorénavant pouvoir regarder son programme quand il le souhaite, comme il le souhaite et sur le support qu’il souhaite. En conséquence, aux côtés de l’offre des réseaux classiques (TNT, satellite, câble et ADSL/VDSL2), des applications OTT (Over-the-Top), telles que celle du français Molotov proposent d’accéder – par le biais d’un portail unique – à des contenus issus de différentes chaînes de télévision linéaire, d’une part, avec des services associés parfois payants (recherche, rattrapage, reprise de programmes depuis le début) et, d’autre part, sur tous les écrans et appareils connectés.

Si les chaînes de télévision ont des accords de distribution rémunérateurs avec les fournisseurs d’accès à Internet, tels qu’Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free, elles demeurent concurrentes des purs distributeurs de services OTT sur Internet. Ce qui différencie principalement les applications des éditeurs de chaînes (comme TF1 ou M6) des simples distributeurs OTT (comme Molotov ou Watch It), c’est que les éditeurs ne proposent que leurs propres chaînes, ce qui limite forcément l’attractivité de leurs services. A l’inverse Molotov propose aujourd’hui sur sa plateforme les programmes linéaires et non linéaires de plus de 200 éditeurs et chaînes, soit la quasi-totalité du paysage audiovisuel français. Pour se différencier, les éditeurs de chaînes doivent donc proposer des fonctionnalités spécifiques comme des avant-premières, des programmes exclusifs et des prolongements de leurs émissions-phare et le start-over qu’elles n’autorisent pas toujours chez leurs concurrents OTT. En 2015, Molotov avait conclu des contrats de distribution expérimentaux avec M6 (2) et avec TF1 (3). A partir de 2017, TF1 puis M6 ont informé Molotov qu’ils allaient restructurer les conditions de distribution de leurs services, en exigeant une rémunération pour le droit de distribuer leurs chaînes de la TNT en clair avec des services associés. Des négociations distinctes se sont engagées entre les chaînes et Molotov. Faute d’accord, M6 et TF1 ont mis fin à la reprise de leurs chaînes à compter respectivement du 31 mars 2018 et du 1er juillet 2019. Molotov est passé outre et a poursuivi la reprise des chaînes des groupes TF1 et M6 sans autorisation. La question était donc de savoir si Molotov devait, ou pas, obtenir l’accord de M6 et de TF1 pour continuer diffuser leurs chaînes en streaming gratuitement sur Molotov.tv.

Le distributeur avait saisi l’Autorité de la concurrence (ADLC) le 12 juillet 2019 en prétendant que l’échec des négociations était lié au lancement concomitant de Salto, une plateforme concurrente créée par M6, TF1 et France Télévisions. Par une décision en date du 30 avril 2020, l’ADLC avait débouté intégralement la société Molotov de ses demandes dès lors qu’elle n’apportait pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations à savoir • d’abus de position dominante collective des groupes FTV, M6 et TF1 • d’abus de dépendance économique pour chacune de ces relations (d’abord Molotov/TF1 puis Molotov/ M6) et non collectivement (Molotov/M6/TF1) • d’allégation d’entente horizontale concernant la création de Salto • de restriction verticale alléguée du fait d’une clause dite de « Paywall » (4) contenue dans les conditions générales de distribution du groupe M6.

Pas de must carry sur Internet

De leurs côtés, et du fait de la poursuite de la diffusion de leurs chaînes sans autorisation par Molotov, TF1 et M6 avaient – chacune de leurs côtés – saisi le tribunal judicaire d’une action en contrefaçon. Dans les deux affaires, la société Molotov prétendait notamment qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation de TF1 et de M6 du fait de l’obligation légale de reprise dite «must carry » (5), conçue pour les modes de diffusion historiques (hertzien, câble, satellite). Molotov soutenait que, de par la loi et ses engagements vis-à-vis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA, aujourd’hui l’Arcom), elle avait l’obligation de fournir à ses abonnés un accès linéaire gratuit aux chaînes en clair, quel que soit le mode de diffusion. Ce qui impliquerait corrélativement que TF1 et M6 étaient obligées de lui proposer une offre tenant compte de cette contrainte économique. Le tribunal a rejeté l’argument en rappelant que, hors voie hertzienne (via la TNT depuis 2011), il n’y a aucune obligation légale de mise à disposition du signal à un distributeur, que ce soit par satellite ou, comme en l’espèce, par Internet.

Condamnation pour contrefaçon

Le tribunal a considéré que la loi n’impose pas que les éditeurs privés de services audiovisuels gratuits soient tenus de mettre à la disposition des distributeurs leurs services, mais seulement d’assurer gratuitement leur diffusion auprès de la population. Le tribunal rappelle que ce point été déjà été jugé notamment par la cour d’appel de Paris en 2020 dans la procédure opposant l’opérateur télécoms Free aux sociétés BFM, RMC et Diversité France en jugeant « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce qu’un éditeur autorisé à exploiter un service par voie hertzienne terrestre et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers, subordonne la fourniture de ce service à une rémunération de la part d’un distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le [CSA] une offre de service de communication audiovisuelle comportant des services de télévision ou de médias audiovisuel à la demande » (6).

Le tribunal a aussi rejeté les demandes Molotov portant sur la violation, par les chaînes TF1 et M6, des règles édictées par l’ADLC, sur la volonté des chaînes de soumettre Molotov à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et sur l’existence d’une stratégie d’éviction mise en œuvre par les chaînes.

Par un jugement du 2 décembre 2021 pour M6 (7) et du 7 janvier 2022 pour TF1 (8), la société Molotov a été reconnue coupable d’actes de contrefaçon de droits voisins et des marques des sociétés du groupe M6 depuis le 31 mars 2018 et du groupe TF1 depuis le 1er juillet 2021. De plus, la société Molotov a été condamnée à payer à 7 millions d’euros de dommages et intérêts à M6 et 8,5 millions d’euros à TF1. Enfin, la plateforme doit également cesser de diffuser les chaînes en cause – sous astreinte journalière de 100.000 euros pour M6 et de 75.000 euros pour TF1. Pour autant, le 17 décembre 2021 pour M6 et le 7 février 2021 pour TF1, Molotov a annoncé avoir signé un accord de distribution permettant la diffusion desdites chaînes sur sa plateforme de streaming, ainsi que de leurs replay et bonus. Dans les deux cas, les chaînes en clair des deux groupes télévisuels ne seront plus accessibles gratuitement en dehors des offres payantes de la plateforme. La société Molotov a indiqué regretter cette situation et a réaffirmé « son attachement à la gratuité pour tous des chaînes en clair de la TNT ». Y a eu réellement des regrets à avoir ? Ne devrions nous pas, au contraire, être pleins d’espérance du fait de la confirmation judicaire (que nous espérons définitive) du périmètre réel de ladite gratuité ? Le mythe de la gratuité est tenace sur Internet. Si son principe n’a jamais été contesté, c’est son périmètre qui est discutable, et notamment le caractère excessif que certains ont voulu lui conférer pour justifier, moralement, l’accaparement du bien ou du travail d’autrui. Rappelons que la gratuité a permis, sur Internet, le partage des connaissances notamment par le biais du RFC (Request For Comments) pour permettre l’élaboration du réseau. De plus, les fondateurs ont conçu Internet comme un espace public accessible et défini comme un bien commun. Cependant, la gratuité de cet espace n’est pas un modèle automatiquement transposable dans le domaine marchand. D’autant que la question de la gratuité n’est pas la même selon qu’on l’envisage sous l’angle du consommateur final ou sous l’angle du professionnel intermédiaire.

Pour le consommateur final, la gratuité du service obtenu est un leurre comme le rappelle l’adage « Si c’est gratuit, c’est que vous êtes le produit », mais c’est l’affaire dudit consommateur. En cas d’intermédiation d’un second professionnel dans la relation entre un premier professionnel et un consommateur, la gratuité destinée au consommateur final ne justifie pas que ledit intermédiaire (comme les OTT) puisse utiliser le service gratuitement pour vendre ses propres services. Dans le cas des OTT, voilà donc rappelé une nouvelle fois que la gratuité qui s’impose, de par la loi, aux éditeurs de chaines en clair de la TNT, ne concerne que la relation entre l’éditeur de la chaîne et le public. Cette gratuité ne peut donc être revendiquée par d’autres « intermédiaires repreneurs » pour une diffusion sur Internet sans autorisation. Espérons que cette saga sonnera définitivement le glas de l’interprétation extensive du concept de gratuité.

Les effets pervers de la gratuité

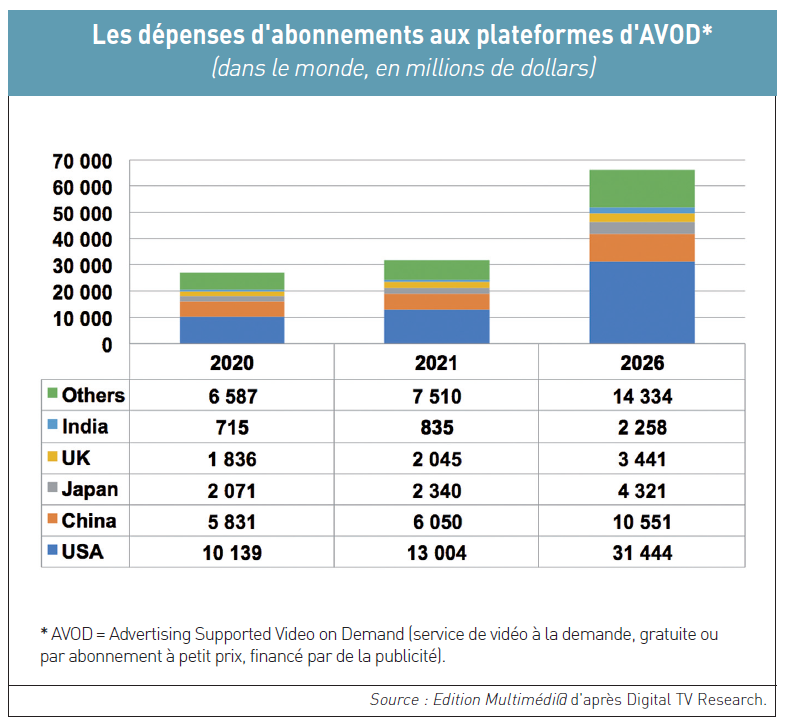

Gardons aussi à l’esprit les effets pervers de la gratuité. Cette dernière n’est qu’apparente sur Internet et elle est permise notamment par le financement publicitaire. Cependant les budgets publicitaires n’étant pas extensibles, ceux-ci se sont déplacés des médias historiques (presse, radio) vers les supports numériques marchands. Ce qui a contribué, à due concurrence, à une baisse importante des ressources desdits médias, avec les conséquences auxquelles nous sommes confrontées sur la qualité de l’information. Si la gratuité est un concept très attractif, il reste cependant une loi d’airain selon laquelle ce que l’on ne paye pas aujourd’hui sera payé très cher demain. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la

révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

Depuis le différend de 2014 entre Play Media, pionnier de la diffusion de chaînes en ligne, et France Télévisions – affaire qui s’est soldée par le rejet du « must carry » (

Depuis le différend de 2014 entre Play Media, pionnier de la diffusion de chaînes en ligne, et France Télévisions – affaire qui s’est soldée par le rejet du « must carry » (

Aux 27es Lauriers de l’Audiovisuel, qui se sont tenus le 21 février au théâtre Marigny à Paris pour récompenser les meilleurs programmes radio, télévision et web (

Aux 27es Lauriers de l’Audiovisuel, qui se sont tenus le 21 février au théâtre Marigny à Paris pour récompenser les meilleurs programmes radio, télévision et web (