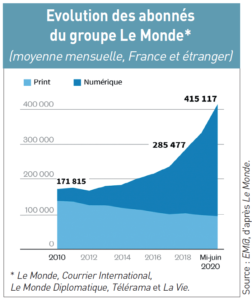

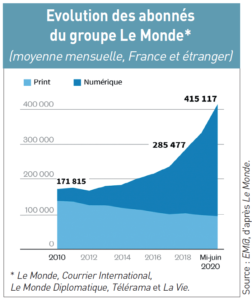

En fait. Le 8 juillet sur son site web et le 9 juillet dans son édition papier, Le Monde a fait état des résultats 2019 du groupe incluant « le quotidien de référence » mais aussi Courrier International, Le Monde Diplomatique et Télérama. Décidément, les abonnés numériques sauvent la presse. Le centre de gravité a basculé dans le digital.

En clair. Le quotidien Le Monde a franchi en mai dernier la barre des 300.000 « abonnés purs numériques », contre 220.000 à fin 2019 (1). Mais Jérôme Fenoglio, directeur du « Monde », et Louis Dreyfus, président du directoire du « Monde », ne précisent pas dans leur article (2) que ces chiffres incluent aussi la diffusion à l’international. Or si l’on s’en tient à la diffusion numérique payée uniquement en France, soit 184.898 de ventes numériques (dont 680 de ventes numériques par des tiers) selon le procès verbal de l’APCM (3), l’ex-OJD, l’édition numérique représente bien plus de la moitié – 57,1 % précisément (4) – de la diffusion payée du Monde en France (323.565 exemplaires vendus au total), contre 42,9 % pour le papier (appelé « Print »). Le basculement du centre de gravité du « quotidien de référence » est donc intervenu en 2019 (lire aussi EM@197, p. 1 et 2), alors qu’en 2018 (5) les ventes numériques pesaient encore moins de la moitié (47,9 %) et le papier était encore majoritaire (52,1 %). C’est que, à l’instar de la presse confrontée partout dans le monde à l’érosion de la diffusion papier, les abonnés numériques – de plus en plus nombreux – offrent aux éditeurs un relais de croissance salvateur. En cumulant Le Monde, Courrier International, Le Monde Diplomatique, Télérama et La Vie, le groupe atteint 415.117 abonnés numériques à mi-juin (voir graphique ci-contre). Ainsi, au cours de la 75e année de son « quotidien de référence » et grâce au digital, le groupe Le Monde a été rentable en 2019 et pour la troisième année consécutive : le bénéfice net est de 2,6 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires global de 302,7 millions d’euros, lequel affiche un léger recul de 0,8 %. Mais l’impact covid- 19 entraînant la chute des recettes publicitaires ternit déjà l’année 2020. @

L’artiste américain Mike Winkelmann, alias Beeple ou Beeple Crap (1), est entré définitivement dans l’Histoire de l’art digital en voyant l’une de ses œuvres, une composition de 5.000 images numériques intitulée «Everydays: the First 5.000 Days », adjugée aux enchères chez Christie’s (2) le 11mars dernier plus de 69,3 millions de dollars, après une mise à prix de 100 dollars ! L’acquéreur, qui se cachait derrière le pseudonyme Metakovan, a révélé le 18mars (3) être Vignesh Sundaresan (photo), un Indien devenu millionnaire et angel investor dans la blockchain (4). Avec cette vente historique, l’œuvre est – tous arts confondus – la plus chère vendue du vivant de son auteur.

L’artiste américain Mike Winkelmann, alias Beeple ou Beeple Crap (1), est entré définitivement dans l’Histoire de l’art digital en voyant l’une de ses œuvres, une composition de 5.000 images numériques intitulée «Everydays: the First 5.000 Days », adjugée aux enchères chez Christie’s (2) le 11mars dernier plus de 69,3 millions de dollars, après une mise à prix de 100 dollars ! L’acquéreur, qui se cachait derrière le pseudonyme Metakovan, a révélé le 18mars (3) être Vignesh Sundaresan (photo), un Indien devenu millionnaire et angel investor dans la blockchain (4). Avec cette vente historique, l’œuvre est – tous arts confondus – la plus chère vendue du vivant de son auteur.

Le groupe familial Amaury – alias les Editions P Amaury (EPA) – vit la plus grave crise de son histoire, depuis le lancement du Parisien par Emilien Amaury en 1944 puis le rachat de L’Equipe et de France Football en 1965. Depuis le décès de son mari Philippe Amaury en mai 2006, il y a quinze ans, c’est sa veuve Marie-Odile Amaury (photo) de aux destinées de la société anonyme EPA constituée du groupe de presse et de la filiale organisatrice d’événements sportifs.

Le groupe familial Amaury – alias les Editions P Amaury (EPA) – vit la plus grave crise de son histoire, depuis le lancement du Parisien par Emilien Amaury en 1944 puis le rachat de L’Equipe et de France Football en 1965. Depuis le décès de son mari Philippe Amaury en mai 2006, il y a quinze ans, c’est sa veuve Marie-Odile Amaury (photo) de aux destinées de la société anonyme EPA constituée du groupe de presse et de la filiale organisatrice d’événements sportifs. Sur le budget total de 672,5 milliards d’euros du plan de

Sur le budget total de 672,5 milliards d’euros du plan de « La consommation de journaux imprimés a diminué à mesure que le confinement compromet la distribution physique, ce qui accélère presque certainement la transition vers un avenir entièrement numérique », prédit le rapport 2020 de Reuters Institute sur l’information numérique, paru juste avant l’été. Et de constater : « Au cours des neuf dernières années, nos données ont montré que les actualités en ligne dépassaient la télévision comme source d’information la plus fréquemment utilisée dans de nombreux pays. Dans le même temps, les journaux imprimés ont continué à décliner tandis que les médias sociaux se sont stabilisés après une forte hausse ».

« La consommation de journaux imprimés a diminué à mesure que le confinement compromet la distribution physique, ce qui accélère presque certainement la transition vers un avenir entièrement numérique », prédit le rapport 2020 de Reuters Institute sur l’information numérique, paru juste avant l’été. Et de constater : « Au cours des neuf dernières années, nos données ont montré que les actualités en ligne dépassaient la télévision comme source d’information la plus fréquemment utilisée dans de nombreux pays. Dans le même temps, les journaux imprimés ont continué à décliner tandis que les médias sociaux se sont stabilisés après une forte hausse ».