L’édition 2023 de la conférence des développeurs Google I/O, qui s’est tenue le 10 mai, a montré pour la première fois de l’histoire de la filiale d’Alphabet, créée il y a 25 ans, que l’IA est désormais devenue sa priorité numéro une. L’enjeu est de taille : ne pas se faire « ChatGPTéiser ».

Le 2 juin à l’assemblée générale annuelle des actionnaires d’Alphabet, la maison mère de Google, l’intelligence artificielle (IA) sera dans toutes les têtes. Ce rendez-vous entièrement virtualisé (1) devrait entériner la nouvelle stratégie de Google plus que jamais tournée vers l’IA. Le temps presse car la firme de Mountain View (Californie) ne mène plus la danse sur le Web, depuis que la start-up OpenAI a lancé fin novembre 2022 son IA générative ChatGPT, allant même jusqu’à déstabiliser le numéro un des moteurs de recherche.

Le 2 juin à l’assemblée générale annuelle des actionnaires d’Alphabet, la maison mère de Google, l’intelligence artificielle (IA) sera dans toutes les têtes. Ce rendez-vous entièrement virtualisé (1) devrait entériner la nouvelle stratégie de Google plus que jamais tournée vers l’IA. Le temps presse car la firme de Mountain View (Californie) ne mène plus la danse sur le Web, depuis que la start-up OpenAI a lancé fin novembre 2022 son IA générative ChatGPT, allant même jusqu’à déstabiliser le numéro un des moteurs de recherche.

Alphabet met de l’IA à tous les étages

Pour la première fois depuis sa création il y a 25 ans par Larry Page et Sergey Brin, « Google Search » se sent menacé. Audelà de sa réplique à ChatGPT avec sa propre IA générative, Bard, le groupe Alphabet dirigé par Sundar Pichai met les bouchées doubles dans l’IA. Jamais la conférence des développeurs Google I/O (2), dont c’était la 15e édition annuelle depuis son lancement en 2008 (en tenant compte de son annulation en 2020 pour cause de pandémie), n’a été autant tournée vers l’intelligence artificielle. Le système d’exploitation mobile Android, les smartphones Pixel et autres outils de l’écosystème Google sont passés au second plan (3).

L’année 2023 est une étape historique pour la filiale d’Alphabet qui a entrepris de généraliser l’IA partout où cela peut être utile. « L’IA est déjà dans de nombreux produits des millions (et dans certains cas des milliards) de personnes utilisent déjà comme Google Maps, Google Translate, Google Lens et plus encore. Et maintenant, nous apportons l’intelligence artificielle pour aider les gens à s’enflammer et à faire preuve de créativité avec Bard, à augmenter leur productivité avec les outils Workspace et à révolutionner la façon dont ils accèdent aux connaissances avec Search Generative Experience », a expliqué James Manyika (photo), vice-président chez Alphabet et Google, en charge des technologies et de la société ainsi que de Google Research et de Google Labs. L’IA s’est invitée dans la plupart des annonces faites aux développeurs « I/O », comme l’illustre un compte-rendu mis en ligne (4).

Quant au chatbot intelligent Bard, qui fut lancé dans la précipitation le 6 février dernier d’abord auprès d’happy few testeurs pour engager un bras de fer avec ChatGPT cornaqué par Microsoft (5), il est appelé à évoluer pour tenter de s’imposer. « Plus tard cette année, Data Commons – un système qui organise des données provenant de centaines de sources pour éclairer les approches des grands défis sociétaux, de la durabilité aux soins de santé, en passant par l’emploi et l’économie dans de nombreux pays – sera accessible par l’intermédiaire de Bard, ce qui le rendra encore plus utile », a aussi annoncé James Manyika. Au-delà de Bard, l’IA sera mise à contribution par Alphabet pour faire face aux changements climatiques et réduire les émissions de carbone, pour améliorer les soins de santé, y compris les soins maternels, les traitements contre le cancer et le dépistage de la tuberculose. « Nous avons récemment annoncé un nouveau grand modèle linguistique qui pourrait être un outil utile pour les cliniciens : Med-PaLM », cite en exemple Google.

L’IA va aussi de plus en plus aider les scientifiques dans de nombreux domaines, comme la physique, la science des matériaux et la santé, à l’instar du programme AlphaFold de Google DeepMind pour prédire avec précision la forme 3D de 200 millions de protéines (macronutriments essentiels au bon fonctionnement de l’organisme). L’IA va contribuer également à rendre l’information mondiale encore plus accessible à tous et permettre à chacun d’évaluer l’information en ligne et de détecter la mésinformation. « Dans les prochains mois, a indiqué James Manyika, nous allons ajouter un nouvel outil, “About this image” (6) dans Google Search, qui fournira un contexte utile, comme le moment et l’endroit où des images similaires peuvent être apparues pour la première fois et où elles ont été vues en ligne, y compris les actualités, la vérification des faits et les sites sociaux. Plus tard cette année, cet outil sera disponible dans Chrome et Google Lens ». L’IA est aussi au cœur d’Universal Translator, un nouveau service expérimental du géant du Net. Il s’agit d’un outil intelligent de doublage vidéo qui traduit la voix d’un orateur et fait correspondre ses mouvements de lèvres.

Concevoir les IA avec des garde-fous

Selon Google, Universal Translator présente un énorme potentiel pour accroître la compréhension de l’apprentissage. Mais cela présente des risques de détournement, des « tensions » comme les désigne James Manyika : « Nous avons conçu le service avec des garde-fous pour limiter l’utilisation abusive et le rendre accessible seulement aux partenaires autorisés. Nous appliquons nos principes d’IA (7) à nos produits », assure-t-il. L’IA responsable (8) suppose aussi des outils de détection (« classificateurs ») pour débusquer les deepfake (9) et les supercheries. Et ce n’est que le début d’une nouvelle ère. @

Charles de Laubier

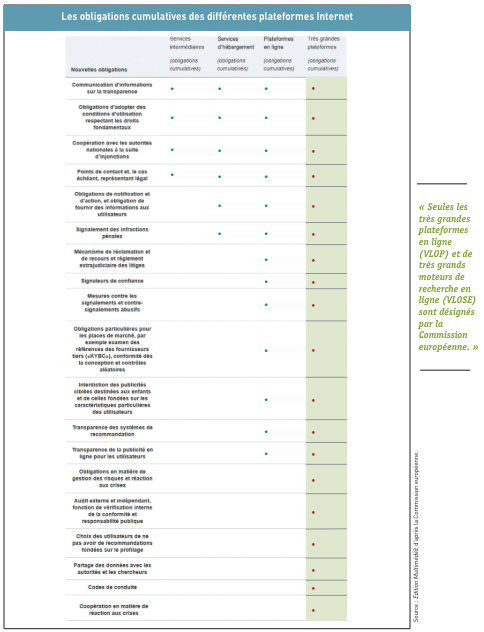

Le règlement européen sur les services numériques (

Le règlement européen sur les services numériques (

A l’heure où se termine le Festival du Livre de Paris, organisé par le Syndicat national de l’édition (SNE), l’industrie du livre en France s’est donnée les moyens, d’une part, de combattre les 0,01 centime d’euro de frais livraison de livres brochés vendus sur les plateformes de e-commerce, Amazon en tête, et, d’autre part, d’utiliser un outil de désindexation de liens illégaux sur Google pour lutter contre le piratage en ligne de livre. Les librairies françaises, d’un côté, et les éditeurs de livres, de l’autre, attendent respectivement beaucoup de ces deux mesures.

A l’heure où se termine le Festival du Livre de Paris, organisé par le Syndicat national de l’édition (SNE), l’industrie du livre en France s’est donnée les moyens, d’une part, de combattre les 0,01 centime d’euro de frais livraison de livres brochés vendus sur les plateformes de e-commerce, Amazon en tête, et, d’autre part, d’utiliser un outil de désindexation de liens illégaux sur Google pour lutter contre le piratage en ligne de livre. Les librairies françaises, d’un côté, et les éditeurs de livres, de l’autre, attendent respectivement beaucoup de ces deux mesures.