Par un règlement et une décision, datés du 1er mars et signés par Jean-Yves Le Drian, l’Union européenne a interdit à tout opérateur télécoms, audiovisuel et plateforme numérique de diffuser ou référencer Russia Today (RT) et Sputnik. « Censure » et « atteinte grave à la liberté d’expression » dénoncent ces derniers.

« RT France a déposé un recours auprès du Tribunal de l’UE ; nous nous battrons jusqu’au bout pour ce que nous estimons être incontestablement une atteinte grave à la liberté d’expression », a écrit Xenia Fedorova, PDG de la filiale française de Russia Today, dans un

tweet daté du 9 mars, soit le lendemain de l’annonce faite par le service de presse de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur ses comptes Twitter concernant cette saisine : « #RussiaToday (France) demande au #TribunalUE d’annuler la décision et le règlement du @EU_Council du 1er mars 2022 concernant les mesures restrictives liées aux actions de la #Russie déstabilisant la situation en #Ukraine (

T-125/22) ».

L’Europe des Vingt-sept n’y est pas allée de main morte pour interdire deux groupes de médias, Russia Today (RT) et Sputnik. Dans la décision de politique étrangère et de sécurité commune (PESC) du Conseil de l’UE, assortie de son règlement, tous les deux datés du 1

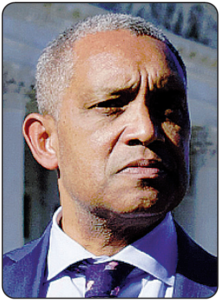

er mars 2022 et signés par le Jean-Yves Le Drian

(photo), la sentence tombe : « Il est interdit aux opérateurs de diffuser ou de permettre, de faciliter ou de contribuer d’une autre manière à la diffusion de contenus provenant [de RT et Sputnik], y compris par la transmission ou la distribution par tout moyen tel que le câble, le satellite, la télévision sur IP, les fournisseurs de services Internet, les plateformes ou applications, nouvelles ou préexistantes, de partage de vidéos sur l’Internet ».

« Actes non législatifs » européens sans précédent

Pour justifier sa décision radicale et sans précédent, le Conseil de l’UE affirme qu’« en faussant et en manipulant gravement les faits (…) ces actions de propagande ont été menées par l’intermédiaire d’un certain nombre de médias placés sous le contrôle permanent, direct ou indirect, des dirigeants de la Fédération de Russie » (

3) pour laquelle « ces médias sont essentiels et indispensables pour faire progresser et soutenir l’agression contre l’Ukraine et pour la déstabilisation des pays voisins » (

4).

Les deux « actes non législatifs », que sont cette décision PESC (

5) et ce règlement de l’UE (

6) quasi identiques, ont été adoptés à l’encontre de RT et de Sputnik sans débat ni vote du Parlement européen. Ils sont contraignants et sont entrés en vigueur dès le 2 mars, jour de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE). Imposées sur toute l’Europe des Vingt-sept, ces mesures restrictives obligent GAFAM (dont certains ont devancé l’appel), opérateurs télécoms et diffuseurs audiovisuels à suspendre, à déréférencer et à bloquer les médias et sites web édités par, d’une part, les entreprises Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, ainsi que, d’autre part, Sputnik (ex-RIA Novosti), issue de la réorganisation de l’agence de presse russe Rossia Segodnia (Rossiya Segodnya).

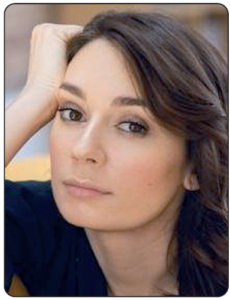

Xenia Fedorova (RT France) s’insurge

Xenia Fedorova (RT France) s’insurge

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères en est le signataire car – la France présidant durant tout le premier semestre de cette année le Conseil de l’UE – ces deux « actes non législatifs » relèvent des affaires étrangères et de la politique de sécurité des Vingtsept. La réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE était donc présidée ce jour-là par Jean-Yves Le Drian. Mais c’est l’Espagnol Josep Borrell – vice-président de la Commission européenne et Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (

7) – qui a proposé cette sanction. A l’appui de l’interdiction faite à l’ensemble de l’écosystème numérique, télécoms et audiovisuel européen de diffuser les deux médias accusés de « désinformation » et de « propagande », les deux textes décrètent en outre que « toute licence ou autorisation de diffusion, tout accord de transmission et de distribution conclu avec [RT et Sputnik] sont suspendus ». Cette censure européenne devrait être maintenue « jusqu’à ce que l’agression contre l’Ukraine prenne fin et jusqu’à ce que la Fédération de Russie et ses médias associés cessent de mener des actions de propagande » (

8).

Contactée par

Edition Multimédi@, la direction de la filiale française de Russia Today n’a pas mâché ses mots : « La décision de bannir RT France est arbitraire et ne repose sur aucune faute précise. RT France n’a jamais été sanctionnée par l’Arcom [Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ex-CSA, ndlr] en plus de quatre ans à l’antenne et sa convention de diffusion avait été renouvelée pour quatre ans fin 2020 [et] sans qu’aucun manquement ne soit constaté ou même notifié ». Et d’ajouter : « Nous considérons que cette décision n’est pas fondée juridiquement et contrevient au principe de la liberté d’expression. Nous travaillons avec nos avocats sur les possibles recours ». Le média russe saisira-t-il aussi le Conseil d’Etat contre l’« application directe et immédiate » par l’Arcom en France – sans mise en demeure – de cette décision européenne ? Le régulateur français a en effet tiré sur le champ les conséquences des sanctions européennes, « qui ont notamment pour effet de suspendre la convention et la distribution de RT France », dit-il dans un bref communiqué (

9). Depuis fin 2021, la France était le seul Etat membre de l’UE où Russia Today dispose d’une filiale employant 150 personnes, RT France, dont Xenia Fedorova (photo ci-dessous) est la PDG depuis plus de cinq ans. Elle vit désormais sous protection et une plainte a été déposée pour menace de mort. Outre le site web francais.rt.com (alias rtfrance.tv), la chaîne sur YouTube et le compte sur Facebook, la chaîne française de RT était diffusée jusqu’au 2mars sur les box d’Orange (canal 841), de Free (canal 362, ex-359) et sur le décodeur de Canal+ (canal 176 ou 180). RT France était également accessible sur le bouquet par satellite Fransat d’Eutelsat (canal 55) et d’autres opérateurs de satellite (SES, Astra), ainsi que sur les plateformes de chaînes Molotov et Watch-it, ou encore en streaming sur MyCanal de Canal+. Le média Sputnik News, lui, ne disposait pas d’une convention avec l’ex- CSA et n’était diffusé que sur Internet (fr.sputniknews.com) et les réseaux sociaux, dont ceux du groupe Meta (Facebook et Instagram). Sputnik a été lancé en France en 2014 en remplacement de la chaîne ProRussia, soit avant RT France qui fut créé en 2017. En réaction à l’annonce faite le 27 février par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (UVDL), sur l’interdiction en Europe de « la machine médiatique du Kremlin » accusée de « mensonges pour justifier la guerre de Poutine » et de « désinformation toxiques et nuisibles » (

10), Sputnik (Rossia Segodnia) lui avait répondu : « Nous suggérons à l’Union européenne de ne pas s’arrêter à des demi-mesures mais d’interdire purement et simplement Internet » (

11). Des internautes contournent le blocage de RT et Sputnik en recourant à des VPN (

12) pour se connecter via une adresse IP située en dehors de l’UE.

L’Allemagne, elle, a suspendu dès le début de février toute distribution de RT en plus d’avoir obtenu en décembre dernier d’Eutelsat d’interrompre le signal de la chaîne russe diffusée à partir de la Serbie en profitant d’une convention européenne transfrontalière. Prenant acte de ces sanctions le jour de leur promulgation, l’Erga – le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels, dont fait partie l’Arcom pour la France – s’est dit « unie » et s’est engagée à « contribuer à la mise en œuvre rapide et efficace des mesures » (

13). Avant même le 27 février, jour de l’annonce des sanctions par UVDL, les régulateurs des médias de Lettonie, de Lituanie, de Pologne, de l’Estonie et de Bulgarie avaient déjà pris les devants en retreignant la transmission de « certains services de médias russes » sur leurs territoires respectifs.

FIJ et FEJ dénoncent « la spirale de la censure »

La Fédération internationale des journalistes (FIJ), basée à Bruxelles, et son pendant la Fédération européenne des journalistes (FEJ) ont le 4 mars dernier « déplor[é] la spirale de la censure dans le paysage médiatique européen ». D’autant que, en représailles, « les autorités russes ferment les médias indépendants en Russie » (

14). Et le secrétaire général de la FIJ, de déclarer : « L’Union européenne, qui a contribué à cette nouvelle vague de répression en interdisant RT et Sputnik, a la responsabilité d’aider les médias et les journalistes russes indépendants ». En France, le SNJ – membre de la FIJ – avait lancé le 28 février : « On ne défend jamais la liberté en attaquant les journalistes » (

15).

@

Charles de Laubier

Fondé en 1976 par Jerome Kohlberg, Henry Kravis et George Roberts, KKR & Co n’en finit pas de gonfler. Le mégafonds d’investissement américain gère un portefeuille de 690 placements en capital-investissement dans des sociétés dans le monde entier, pour plus de 700 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Au 30 juin 2023, ses actifs sous gestion (AUM (1)) et ses actifs sous gestion à honoraires (FPAUM (2)) s’élevaient respectivement à 518,5 milliards de dollars et à 419,9 milliards de dollars.

Fondé en 1976 par Jerome Kohlberg, Henry Kravis et George Roberts, KKR & Co n’en finit pas de gonfler. Le mégafonds d’investissement américain gère un portefeuille de 690 placements en capital-investissement dans des sociétés dans le monde entier, pour plus de 700 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Au 30 juin 2023, ses actifs sous gestion (AUM (1)) et ses actifs sous gestion à honoraires (FPAUM (2)) s’élevaient respectivement à 518,5 milliards de dollars et à 419,9 milliards de dollars.

Le groupe Canal+, non seulement éditeur de la chaîne cryptée éponyme mais aussi diffuseur de 150 autres chaînes en France via son service en ligne MyCanal (par ADSL, fibre, câble, …) ou via son TNT Sat (par satellite), n’y va pas par quatre chemins lorsqu’il ne trouve pas d’accord commercial avec les éditeurs de chaînes qu’il distribue : il les coupe. En somme, ce sont les téléspectateurs de ces chaînes-là – TF1, TMC, TFX, TF1 Séries films et LCI en l’occurrence – et qui plus est abonnés aux plateformes MyCanal et TNT Sat, qui sont pris en otage. C’est en tout cas un moyen de pression de Canal+ sur TF1 pour acculer à ce dernier à négocier un accord raisonnable.

« Les chaînes gratuites doivent le rester » (Saada)

Maxime Saada (photo de gauche), le président du directoire du groupe Canal+, a justifié dans le JDD du 3 septembre dernier la décision annoncée la veille de « renoncer à la diffusion » des chaînes du groupe TF1 en France. « En 2018, nous avions été contraints de trouver un accord et de rémunérer les chaînes gratuites et les services du groupe TF1. Ce n’est pas faute d’avoir alerté alors sur le risque de voir augmenter sensiblement les demandes à l’échéance suivante, une fois acté le principe de paiement de ces chaînes. C’est exactement ce qui se passe : TF1 souhaite nous imposer une augmentation de 50 % de sa rémunération. Notre contrat étant arrivé à son terme le 31 août [2022], nous n’avions d’autre choix que de couper », at- il expliqué. Ce que reproche aussi Maxime Saada à la filiale audiovisuelle de Bouygues dirigée par Gilles Pelisson (photo de droite), c’est d’exiger que les contenus de TF1 soient visualisés dans sa propre application et non pas dans celle de Canal+. « Or nos abonnés ne souhaitent pas être contraints de multiplier les applications pour visionner leurs contenus », assure Maxime Saada.

Le groupe TF1 ne l’entend pas de cette oreille et a annoncé vouloir porter plainte. « Nous réfléchissons sérieusement aux suites à donner compte tenu du préjudice subi », avait indiqué le 5 septembre à Edition Multimédi@ une porteparole du groupe TF1. Deux jours après, la filiale audiovisuelle du groupe Bouygues confirmait avoir assigné en référé Canal+ devant le tribunal de commerce de Paris. Dans cette procédure d’urgence, la « Une » demande que soit rétablie sans tarder la diffusion de ses chaînes sur le service satellitaire TNT Sat de Canal+. Tandis que de son côté, l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel, assure une médiation entre les deux parties pour que les chaînes de TF1 soient à nouveau disponibles auprès de millions d’abonnés de Canal+, dont ceux de MyCanal.

Qu’est-ce qui bloque ? Le 2 septembre, la filiale audiovisuelle du groupe Bouygues avait pris acte, tout en le « déplor[ant] fortement », de la décision du groupe Canal+ de « cesser la diffusion de ses chaînes et services ». Et de fustiger : « Canal + n’a pas souhaité conclure un nouvel accord de distribution des chaînes et services du groupe TF1 malgré des semaines de discussions et de négociations, faisant le choix de priver ses abonnés des chaînes et des services qu’ils payent dans leur abonnement » (

Le groupe Canal+, non seulement éditeur de la chaîne cryptée éponyme mais aussi diffuseur de 150 autres chaînes en France via son service en ligne MyCanal (par ADSL, fibre, câble, …) ou via son TNT Sat (par satellite), n’y va pas par quatre chemins lorsqu’il ne trouve pas d’accord commercial avec les éditeurs de chaînes qu’il distribue : il les coupe. En somme, ce sont les téléspectateurs de ces chaînes-là – TF1, TMC, TFX, TF1 Séries films et LCI en l’occurrence – et qui plus est abonnés aux plateformes MyCanal et TNT Sat, qui sont pris en otage. C’est en tout cas un moyen de pression de Canal+ sur TF1 pour acculer à ce dernier à négocier un accord raisonnable.

« Les chaînes gratuites doivent le rester » (Saada)

Maxime Saada (photo de gauche), le président du directoire du groupe Canal+, a justifié dans le JDD du 3 septembre dernier la décision annoncée la veille de « renoncer à la diffusion » des chaînes du groupe TF1 en France. « En 2018, nous avions été contraints de trouver un accord et de rémunérer les chaînes gratuites et les services du groupe TF1. Ce n’est pas faute d’avoir alerté alors sur le risque de voir augmenter sensiblement les demandes à l’échéance suivante, une fois acté le principe de paiement de ces chaînes. C’est exactement ce qui se passe : TF1 souhaite nous imposer une augmentation de 50 % de sa rémunération. Notre contrat étant arrivé à son terme le 31 août [2022], nous n’avions d’autre choix que de couper », at- il expliqué. Ce que reproche aussi Maxime Saada à la filiale audiovisuelle de Bouygues dirigée par Gilles Pelisson (photo de droite), c’est d’exiger que les contenus de TF1 soient visualisés dans sa propre application et non pas dans celle de Canal+. « Or nos abonnés ne souhaitent pas être contraints de multiplier les applications pour visionner leurs contenus », assure Maxime Saada.

Le groupe TF1 ne l’entend pas de cette oreille et a annoncé vouloir porter plainte. « Nous réfléchissons sérieusement aux suites à donner compte tenu du préjudice subi », avait indiqué le 5 septembre à Edition Multimédi@ une porteparole du groupe TF1. Deux jours après, la filiale audiovisuelle du groupe Bouygues confirmait avoir assigné en référé Canal+ devant le tribunal de commerce de Paris. Dans cette procédure d’urgence, la « Une » demande que soit rétablie sans tarder la diffusion de ses chaînes sur le service satellitaire TNT Sat de Canal+. Tandis que de son côté, l’Arcom, le régulateur de l’audiovisuel, assure une médiation entre les deux parties pour que les chaînes de TF1 soient à nouveau disponibles auprès de millions d’abonnés de Canal+, dont ceux de MyCanal.

Qu’est-ce qui bloque ? Le 2 septembre, la filiale audiovisuelle du groupe Bouygues avait pris acte, tout en le « déplor[ant] fortement », de la décision du groupe Canal+ de « cesser la diffusion de ses chaînes et services ». Et de fustiger : « Canal + n’a pas souhaité conclure un nouvel accord de distribution des chaînes et services du groupe TF1 malgré des semaines de discussions et de négociations, faisant le choix de priver ses abonnés des chaînes et des services qu’ils payent dans leur abonnement » ( Six ans après le scandale « Cambridge Analytica » qui a cloué au pilori la société britannique du même nom pour fuite massive en 2016 de données personnelles dans la campagne présidentielle de Donald Trump, voici que Mark Zuckerberg fait lui-même l’objet d’une plainte. Après le refus d’un juge en mars dernier que le PDG de Facebook soit cité comme témoin (

Six ans après le scandale « Cambridge Analytica » qui a cloué au pilori la société britannique du même nom pour fuite massive en 2016 de données personnelles dans la campagne présidentielle de Donald Trump, voici que Mark Zuckerberg fait lui-même l’objet d’une plainte. Après le refus d’un juge en mars dernier que le PDG de Facebook soit cité comme témoin (