La mission de médiation sur la gestion collective des droits pour la musique

sur Internet s’est réunie pour la seconde fois le 14 octobre. La Société civile pour l’administration des droits des artistes et musiciens interprètes (Adami) plaide

pour le caractère obligatoire .

« Nous disons non à la gestion collective sur la base du volontariat », a insisté Bruno Boutleux, directeur général de l’Adami, lors d’une séance de travail le 8 octobre. Il réaffirme ainsi le caractère « obligatoire » de la gestion collective des droits musicaux pour le Net. Ce dispositif, qui doit permettre de faciliter l’accès des plateformes de téléchargement de musique en ligne aux catalogues des producteurs, doit faire l’objet d’ici à la fin de l’année d’un accord. « Faute de le faire, la négociation des droits relèverait par la loi de la gestion collective obligatoire », avait prévenu Nicolas Sarkozy, le 7 janvier. Est-ce à dire que l’Adami aurait tout intérêt à voir la concertation s’enliser

à l’issue de la troisième et dernière réunion prévue le 28 octobre prochain ? « Cela n’a jamais été notre attitude que de faire échec à la mission Hoog. Nous faisons des propositions raisonnables et constructives, tout en essayant de briser des tabous », explique Bruno Boutleux. L’Adami n’est pas seule, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem). ou UFCQue Choisir étant aussi favorable à la gestion collective.

Le Snep pour le « volontariat »

Or, dans une interview accordée à Edition Multimédi@ en septembre (EM@ 20), le Syndicat national de l’édition phonographique (Snep) – qui représente les majors comme Universal Music, Sony Music, EMI et Warner Music – n’exclut pas un consensus : « Ce mode de gestion des droits ne pourrait se faire qu’au cas par

cas sur la base du volontariat », expliquent Denis Ladegaillerie et David El Sayegh, respectivement président et directeur général. L’Adami ne l’entend pas de cette oreille. Pour elle, la gestion collective des droits musicaux sera obligatoire ou ne sera pas.

« Pour délivrer les autorisations aux plateformes en ligne et gérer les clés de partage,

la facturation et la persception des droits, nous proposons : soit de mandater l’Adami,

la Sacem, la SCPA (1) ou la SPRE (2), soit de créer une société ad hoc », explique le directeur général de l’Adami. Et de citer, à titre d’exemple en France, la Sofia (3) qui est le passage obligé et agréé par le ministère de la Culture pour gérer le droit de prêt en bibliothèque, ainsi que la quote-part attribuée au livre de la rémunération pour copie privée. Il en va de même pour le droit de reprographie de la presse et du livre que

gère en exclusivité le CFC (4). Reste à convaincre les producteurs indépendants représentés notamment par l’UPFI ou le SPPF. « Au-delà d’un non de principe, ils y réfléchissent car ils s’aperçoivent que la gestion des nano-paiements en ligne leur sera difficile. Et la gestion collective, ce n’est pas la Corée du Nord ! », lance Alain Charriras, administrateur de l’Adami. Cette organisation professionnelle estime que

« la gestion collective obligatoire est une alternative qui rétablit l’équilibre de la filière musicale (…) étouffée par des conditions anti-économiques drastiques imposées par les producteurs ». Et de mettre en garde : « Maintenir cette précarité [des plateformes légales, ndlr], c’est faire le lit d’un monopole de fait, celui d’iTunes ». Sont dénoncés les redevances dues par les plateformes, les minima garantis exigés par les producteurs,

la difficulté d’être autorisé, etc. Sans supprimer le minimum garanti, l’Adami prône un maximum de 300.000 euros par plateforme. « Des plateformes accueillent mollement nos propositions car elles sont dépendantes des producteurs, eux-mêmes hostiles à

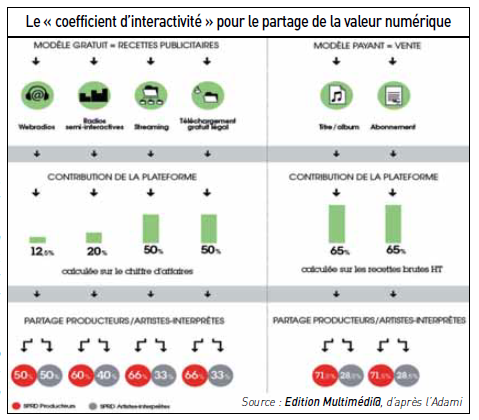

la gestion collective », regrette Bruno Boutleux. Aidé par un ex-producteur et ancien président du Snep, Gilles Bressand, l’Adami a ainsi proposé à la mission Hoog un mode de calcul du partage de la valeur (voir tableau ci-dessus) basé sur le « coefficient d’interactivité ». @

Charles de Laubier