La décision rendue le 26 février 2025 par la Cour de cassation – dans l’affaire opposant Nintendo à DStorage – marque la fin d’une saga judiciaire, qui permet de confirmer les contours du régime de responsabilité des hébergeurs, dans le contexte de l’entrée en vigueur du Digital Services Act (DSA).

Par Olivia Roche et Eva Naudon, avocates associées, Phaos Avocats

Le 26 février dernier, la Cour de cassation a rendu une décision dans le cadre de l’affaire « Nintendo c/ DStorage », mettant en lumière le renforcement des obligations pesant sur les hébergeurs de contenus en ligne. Cet arrêt (1) intervient dans le contexte plus global de l’évolution récente de la législation française et européenne visant à mieux encadrer le rôle des plateformes en ligne dans la lutte contre la diffusion des contenus portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Le 26 février dernier, la Cour de cassation a rendu une décision dans le cadre de l’affaire « Nintendo c/ DStorage », mettant en lumière le renforcement des obligations pesant sur les hébergeurs de contenus en ligne. Cet arrêt (1) intervient dans le contexte plus global de l’évolution récente de la législation française et européenne visant à mieux encadrer le rôle des plateformes en ligne dans la lutte contre la diffusion des contenus portant atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins.

Hébergement de copies illicites de jeux vidéo

La société DStorage fournit, depuis 2009, des services d’hébergement et de stockage de données en ligne, notamment à travers le site Internet 1fichier.com, qui est ouvert au public. En 2018, différentes entités du groupe Nintendo ont constaté que des copies illicites de leurs jeux vidéo-phares, tels que « Super Mario Maker » ou « Pokémon Sun », étaient hébergées sur les serveurs de DStorage et mis à disposition du public notamment via ce site web. Les sociétés Nintendo – la maison mère japonaise Nintendo Co Ltd, la société The Pokemon Company, Creatures et Game Freak – ont ainsi entrepris de notifier à la société française DStorage l’existence de ces copies, ainsi que la reproduction servile de différentes de leurs marques. Et cette notification fut faite conformément au formalisme imposé par la loi « Confiance dans l’économie numérique » (LCEN) du 21 juin 2004 (2), dans sa version antérieure à la transposition du Digital Services Act (DSA) de 2022 (3).

En réponse, la société DStorage a invité les sociétés Nintendo à utiliser son outil de retrait dénommé « Takedown tool » ou bien à saisir un juge afin d’obtenir une ordonnance constatant le caractère manifestement illicite des contenus notifiés. Dans un second temps, la société DStorage a également indiqué aux sociétés Nintendo que les contenus violant des droits de propriété intellectuelle n’entreraient pas dans le périmètre des contenus manifestement illicites au sens de la LCEN. Face à l’inaction de la société DStorage, les sociétés Nintendo (suite)

L’annonce du rachat de BeReal a été faite le 11 juin dernier par Alexandre Yazdi (photo), PDG cofondateur de la société française Voodoo, connue pour ses jeux sur smartphone tels que « Helix Jump » (800 millions de téléchargements depuis sa création), « Paper.io » (280 millions), « Aquapark.io » (271 millions), « Crowd City » (237 millions) « Color Road » (101 millions) et bien d’autres titres parmi un catalogue de plus de 200 jeux mobiles (

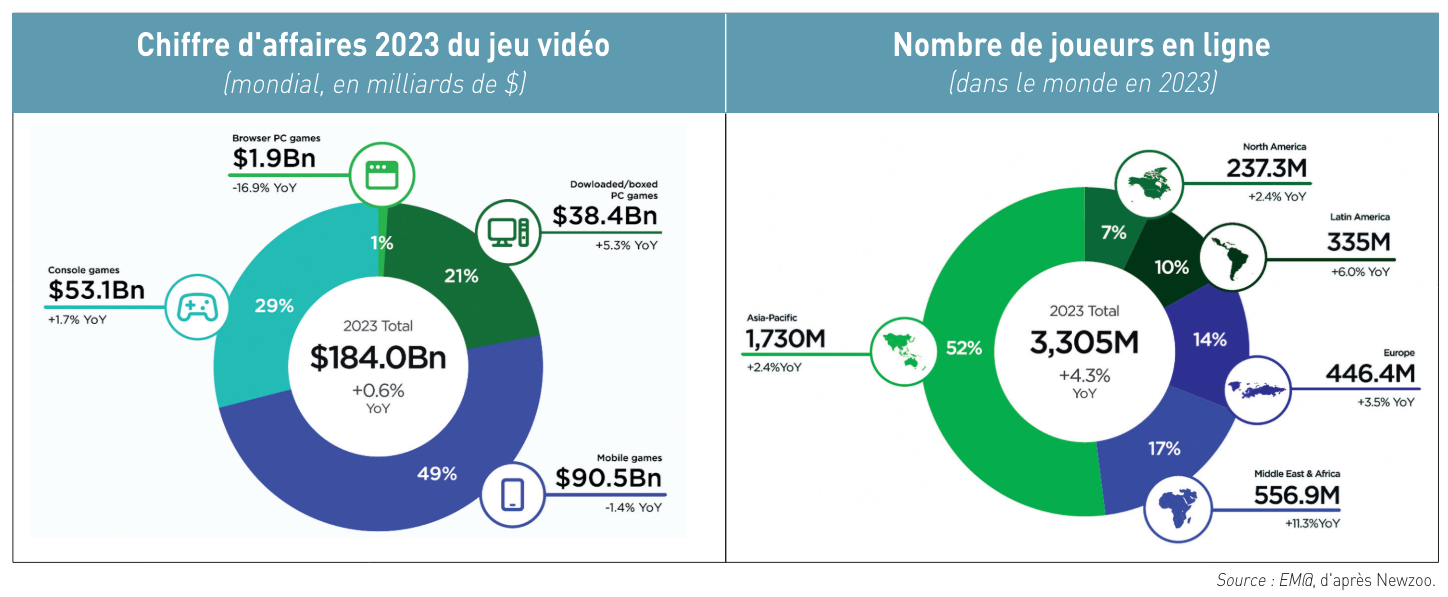

L’annonce du rachat de BeReal a été faite le 11 juin dernier par Alexandre Yazdi (photo), PDG cofondateur de la société française Voodoo, connue pour ses jeux sur smartphone tels que « Helix Jump » (800 millions de téléchargements depuis sa création), « Paper.io » (280 millions), « Aquapark.io » (271 millions), « Crowd City » (237 millions) « Color Road » (101 millions) et bien d’autres titres parmi un catalogue de plus de 200 jeux mobiles ( Après l’euphorique vidéoludique des années pandémiques, l’industrie mondiale du jeu vidéo a du mal à se remettre de la correction qui s’en est suivie. Certes, il y a eu une très légère croissance en 2023 : + 0,6 %, à 184 milliards de dollars de chiffre d’affaires global, selon le cabinet d’étude Newzoo. Mais elle constitue un redressement significatif par rapport au net recul constaté l’année précédente : – 5,1 %, à 182,9 milliards de dollars, par rapport aux 192,7 milliards de dollars de l’année pandémique 2021. Si les revenus sont à la peine, le nombre de joueurs en ligne, lui, ne cesse de progresser pour dépasser en 2023 les 3,3 milliards sur toute la planète (voir graphiques ci-dessous).

Après l’euphorique vidéoludique des années pandémiques, l’industrie mondiale du jeu vidéo a du mal à se remettre de la correction qui s’en est suivie. Certes, il y a eu une très légère croissance en 2023 : + 0,6 %, à 184 milliards de dollars de chiffre d’affaires global, selon le cabinet d’étude Newzoo. Mais elle constitue un redressement significatif par rapport au net recul constaté l’année précédente : – 5,1 %, à 182,9 milliards de dollars, par rapport aux 192,7 milliards de dollars de l’année pandémique 2021. Si les revenus sont à la peine, le nombre de joueurs en ligne, lui, ne cesse de progresser pour dépasser en 2023 les 3,3 milliards sur toute la planète (voir graphiques ci-dessous). Vagues de licenciements continues

Vagues de licenciements continues  L’autorité antitrust britannique – la Competition and Markets Authority (CMA) – n’est pas superstitieuse : elle a choisi le « vendredi 13 », en l’occurrence de ce mois d’octobre 2023, pour finalement donner son feu vert à Microsoft pour acquérir Activision Blizzard, mais sans les droits de diffusion en streaming dans le cloud des jeux de ce dernier. Ainsi, les jeux vidéo d’Activision Blizzard – dont les plus populaires comme « Call of Duty », « Diablo », « World of Warcraft », ou encore « Candy Crush » – seront exclus du périmètre de la méga-acquisition pour ce qui concerne les droits de diffusion en Cloud Gaming, lesquels sont cédés au français Ubisoft.

L’autorité antitrust britannique – la Competition and Markets Authority (CMA) – n’est pas superstitieuse : elle a choisi le « vendredi 13 », en l’occurrence de ce mois d’octobre 2023, pour finalement donner son feu vert à Microsoft pour acquérir Activision Blizzard, mais sans les droits de diffusion en streaming dans le cloud des jeux de ce dernier. Ainsi, les jeux vidéo d’Activision Blizzard – dont les plus populaires comme « Call of Duty », « Diablo », « World of Warcraft », ou encore « Candy Crush » – seront exclus du périmètre de la méga-acquisition pour ce qui concerne les droits de diffusion en Cloud Gaming, lesquels sont cédés au français Ubisoft.