Pas de DAO sans smart contracts, pas de contrats intelligents sans blockchain, pas de chaînes de blocs sans Web3 (décentralisé). Mais, outre la qualification d’« établissement stable », gare à l’optimisation fiscale des DAO en créant une société et une association, afin d’éviter la double peine.

Par Axel Sabban, avocat associé, Chérine Hosny, avocate collaboratrice, Arnaud Touati, avocat associé, Law for Code*

La Decentralized Autonomous Organization (DAO), ou organisations autonomes décentralisées, repose sur les principes de décentralisation et d’automatisation, rendus viables par Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme du protocole Bitcoin et de sa monnaie éponyme (1). Ce nouveau type d’organisation est possible grâce à l’agrégat novateur de technologies ayant permis l’émergence de la cryptomonnaie bitcoin et, notamment, les smart contracts (2).

La Decentralized Autonomous Organization (DAO), ou organisations autonomes décentralisées, repose sur les principes de décentralisation et d’automatisation, rendus viables par Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme du protocole Bitcoin et de sa monnaie éponyme (1). Ce nouveau type d’organisation est possible grâce à l’agrégat novateur de technologies ayant permis l’émergence de la cryptomonnaie bitcoin et, notamment, les smart contracts (2).

Smart contracts, contrats intelligents ?

Non, plutôt des lignes de code informatique permettant d’assurer, si certaines conditions prédéterminées sont remplies, l’exécution automatique d’instructions sur une blockchain, ou chaîne de blocs : validation de décisions de gouvernance, création de nouveaux actifs, transferts de tokens, … Les possibilités sont aussi impressionnantes que la créativité de ce secteur le permet. L’intérêt de ces programmes réside dans la possibilité – sans recourir aux formalités des actes exécutoires ou à l’intervention des autorités – d’assurer l’effectivité des paiements, cautions, votes, confidentialités ou, plus généralement, minimiser les risques de non-exécution des contrats, qu’ils soient volontaires ou involontaires. Les DAO, dont le fonctionnement est largement automatisé, mais nécessitant malgré tout une intervention humaine décentralisée, du moins théoriquement, sont des organisations transfrontalières. Elles ont été imaginées au départ comme étant des organisations décentralisées à but non lucratif (3).

Une DAO est une entité décentralisée gérée par des membres qui détiennent des jetons de gouvernance émis par son protocole, le smart contract. Les membres ne sont pas des personnes, mais des adresses de portefeuille, enregistrées dans la blockchain. Une adresse peut être détenue par une ou plusieurs personnes, et une seule personne peut détenir plusieurs adresses. L’identité des personnes détenteurs des adresses est pseudonymisée (4). Le jeton peut être un actif fongible ou non fongible selon le choix des fondateurs. Bien qu’il soit principalement conçu pour voter sur les propositions de la gouvernance, ce token est librement cessible, sauf précision contraire dans le smart contract, et possède une valeur monétaire. Même avec une décentralisation technologique, il est possible qu’un petit groupe de membres exerce un contrôle sur le projet, dès lors qu’ils détiennent un nombre suffisant de jetons pour décider de facto l’issue des votes (5).

En outre, l’automatisation de certaines DAO n’est pas absolue, une intervention humaine reste souvent indispensable. Bien que les DAO présentent de nombreux avantages, elles ne sont pas sans risques, dont notamment la possibilité de caractériser une « société créée de fait » entre ses membres les plus impliqués. Pour éviter ce risque, certains projets créent une entité juridique, en général à l’étranger, pour bénéficier d’une législation plus avantageuse. Cependant, cette option n’est pas sans risque, car elle peut conduire à la caractérisation, dans certains cas, d’un « établissement stable en France ». Une société créée de fait est une société qui ne remplit pas les conditions de forme requises par les textes légaux, mais qui résulte du comportement des personnes qui collaborent sur le projet en se comportant entre elle et vis-à-vis des tiers comme de véritables associés. Selon la loi française, une « société créée de fait » peut être caractérisée lorsque les trois éléments suivants sont réunis dans les faits : la participation de deux ou plusieurs personnes aux apports (fonds ou travail) ; leur participation à la direction du projet ; et leur intention de partager le résultat. De par son mode de fonctionnement, il est possible d’assimiler une DAO à une société de fait créée en France.

Qualification « société créée de fait »

Lorsqu’elle est retenue, la qualification d’une société créée de fait pourrait entraîner des conséquences particulièrement contraignantes. Sur le plan fiscal, les bénéfices de l’exploitation sont imposables au nom de chaque « associé » pour la part correspondant à ses droits (6). Ces bénéfices sont imposables au titre de l’année de leur réalisation par la DAO, même en cas d’absence de distribution effective aux membres. Sur le plan juridique, les membres « associés » seront tenus comme solidairement responsables des actes de la DAO. Cependant, cette assimilation ne doit pas être systématiquement appliquée à toutes les DAO, notamment lorsque les membres ne cherchent pas à partager ensemble le résultat de l’exploitation du protocole. Pour le moment, il n’existe pas de forme d’entité légale transnationale permettant de reconnaître les DAO comme organisations internationales (7). Les membres de DAO peuvent ainsi être tentés d’immatriculer une entité, également appelée « legal wrapper » (« enveloppe juridique »), dans une juridiction offrant une législation plus avantageuse. Certaines législations ont créé de nouveaux types d’entités juridiques nationales destinées à permettre l’immatriculation directe des DAO au sein de leur juridiction, comme le Vermont (8), le Wyoming (9) et Malte (10).

Caractérisation d’un « établissement stable »

D’autres pays ne disposant pas de réglementation spécifique pour les DAO bénéficient toutefois de systèmes fiscaux ou réglementaires avantageux. La Suisse, les Îles Caïmans, les Îles Marshall et Singapour proposent ainsi des options attrayantes pour l’« incorporation » d’un legal wrapper d’une DAO. Toutefois, le choix de lieu d’immatriculation n’est pas complètement laissé à la discrétion des membres. Si la direction de l’entité ou une partie significative de l’équipe opère sur le territoire français, les bénéfices réalisés restent sujets à l’impôt français dès lors que l’une des conditions de caractérisation d’un « établissement stable en France » est remplie : l’activité est exploitée en France ; les opérations sont réalisées en France par l’intermédiaire de représentants n’ayant pas de personnalité professionnelle indépendante ; ou encore les opérations effectuées en France y forment un cycle commercial complet. Il en résulte que la simple création d’une société dans une juridiction à l’étranger et le fait d’y loger quelques membres ou moyens d’exploitation ne suffisent pas pour échapper à la législation française, peu importe que la société soit en parfaite conformité avec la législation du pays de l’immatriculation. La qualification d’un « établissement stable en France » emportera l’imposition des profits rattachés à l’établissement stable à l’impôt sur les sociétés (IS) français, ainsi que l’application d’une retenue à la source sur les revenus considérés comme distribués à la société étrangère (11).

Afin de bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux, certains optent pour la création de deux structures en France : une entité à but non lucratif (association de loi 1901) et une société commerciale. Ce modèle n’est pas sans risque, surtout lorsque l’association est utilisée comme véhicule d’optimisation fiscale pour loger les actifs de la DAO tout en finançant, indirectement, la société commerciale par le biais de la facturation des prestations techniques. En vue de bénéficier du caractère non lucratif et être exonérée des impôts commerciaux, l’association doit impérativement respecter certaines conditions : son but ne doit pas consister en la répartition de bénéfices entre ses membres ; sa gestion doit être désintéressée (les dirigeants ne doivent pas bénéficier directement ou indirectement du résultat de l’exploitation) ; la rémunération des dirigeants ne doit pas dépasser certains seuils (12) ; l’association ne doit pas entretenir des relations privilégiées avec des sociétés commerciales, et ne doit pas concurrencer le secteur lucratif. Si le développement du protocole de la DAO par l’association vise à permettre aux fondateurs de s’enrichir directement via la facturation des prestations techniques réalisées par des sociétés commerciales qu’ils détiennent, ou indirectement grâce à l’appréciation en valeur du token distribué par la DAO (13) cela peut caractériser l’exercice d’une activité lucrative, remettant ainsi en cause l’exonération des impôts. Cela conduira à une double peine : le résultat de l’association sera imposé, mais les membres ne pourront pas en partager les fruits. Quelle approche pour la structuration des DAO ? La structuration de la DAO doit avant tout prendre en considération l’objectif recherché par les fondateurs. Lorsque l’intervention humaine est importante, le risque de caractérisation d’une société créée de fait est élevé. Les membres doivent donc privilégier la création d’une entité juridique, pour protéger leur responsabilité tout en optimisant l’imposition des revenus générés. Si, en revanche, le projet est complètement décentralisé et automatisé, comme pour le protocole Bitcoin, l’immatriculation d’une entité juridique peut ne pas être nécessaire. Malgré la tentation de recourir au « forum shopping » afin d’échapper à la législation française, les membres doivent prendre garde, surtout si la direction ou l’exploitation est effectivement réalisée en France. Dans un tel cas, l’administration fiscale est en mesure de caractériser l’existence d’un « établissement stable en France », et de tirer toutes les conséquences sur le plan fiscal et juridique. Cependant, il est possible de créer plusieurs entités, avec une société en France et une ou plusieurs sociétés à l’étranger, si l’exploitation est organisée d’une manière qui le permette.

Optimisation fiscale : éviter la double peine

Les membres doivent choisir une structure juridique adaptée à l’activité. Il est déconseillé de chercher une optimisation fiscale en créant une entité à but non lucratif s’ils envisagent d’exploiter une activité pour partager, directement ou indirectement, les bénéfices ou comme un fonds d’investissement. Dans un tel cas, c’est la double peine : la qualification d’une activité lucrative conduisant à l’imposition des bénéfices, et l’impossibilité de partager ces bénéfices entre les membres. En l’état, nous pensons que la combinaisons société commerciale et association doit être utilisée avec une extrême parcimonie et que d’autres modèles plus sécurisants pourraient rapidement émerger. @

* Law for Code est un groupement d’intérêt économique (GIE)

regroupant les cabinets d’avocats Hashtag Avocats et Revo

Avocats ainsi que le cabinet d’expertise comptable Earn.

Le groupement d’intérêt économique Les Indépendants (GIE Les Indépendants), qui édite l’agrégateur Les Indés Radios, et la société Cosmos, qui édite l’agrégateur Radioplayer France, sont étroitement liés et basés tous les deux rue Lübeck à Paris. Les deux entités – la première créée en novembre 1992 et la second en juillet 2020 – sont présidées chacune depuis le début par Jean-Eric Valli (photo). « Les deux agrégateurs sont édités par deux structures et des partenaires distincts ; ils ont donc vocation à se développer parallèlement sans fusionner », indique-t-il à Edition Multimédi@.

Le groupement d’intérêt économique Les Indépendants (GIE Les Indépendants), qui édite l’agrégateur Les Indés Radios, et la société Cosmos, qui édite l’agrégateur Radioplayer France, sont étroitement liés et basés tous les deux rue Lübeck à Paris. Les deux entités – la première créée en novembre 1992 et la second en juillet 2020 – sont présidées chacune depuis le début par Jean-Eric Valli (photo). « Les deux agrégateurs sont édités par deux structures et des partenaires distincts ; ils ont donc vocation à se développer parallèlement sans fusionner », indique-t-il à Edition Multimédi@.

La Decentralized Autonomous Organization (DAO), ou organisations autonomes décentralisées, repose sur les principes de décentralisation et d’automatisation, rendus viables par Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme du protocole Bitcoin et de sa monnaie éponyme (

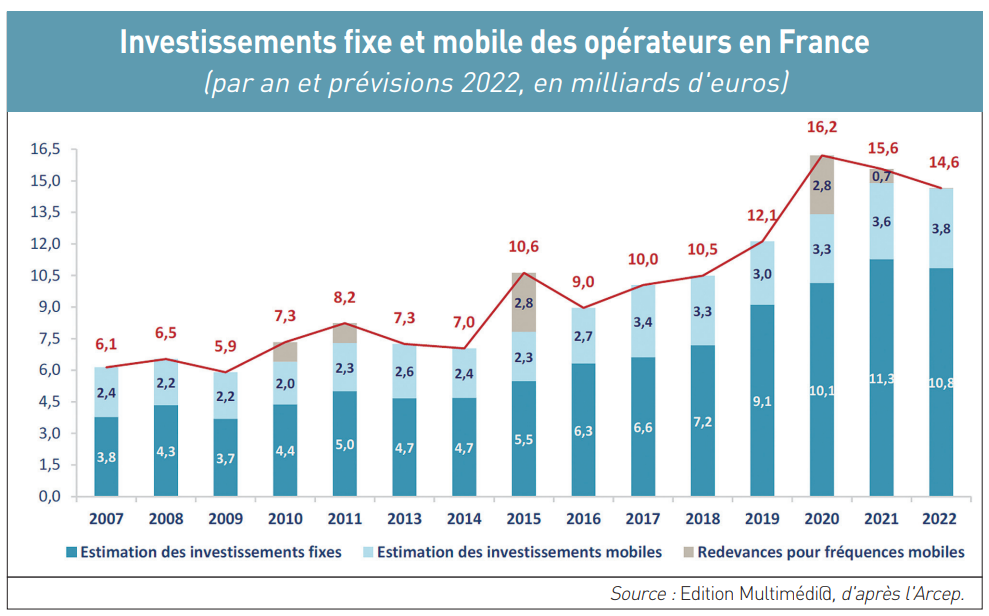

La Decentralized Autonomous Organization (DAO), ou organisations autonomes décentralisées, repose sur les principes de décentralisation et d’automatisation, rendus viables par Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme du protocole Bitcoin et de sa monnaie éponyme ( Saviez-vous que les opérateurs télécoms en France ont dépassé en 2022 la barre des 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires ? Soit une hausse globale annuelle de 1,6 %, à précisément plus de 45,8 milliards d’euros, selon les calculs de Edition Multimédi@. Ce montant comprend à la fois le marché auprès du client final (plus de 36,7 milliards d’euros) et le marché auprès des opérateurs (plus de 9 milliards d’euros). Tandis que, toujours l’an dernier, les investissements consentis par ces mêmes opérateurs télécoms en France ont reculé de 1,8 %, à 14,6 milliards d’euros (hors achats de fréquences).

Saviez-vous que les opérateurs télécoms en France ont dépassé en 2022 la barre des 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires ? Soit une hausse globale annuelle de 1,6 %, à précisément plus de 45,8 milliards d’euros, selon les calculs de Edition Multimédi@. Ce montant comprend à la fois le marché auprès du client final (plus de 36,7 milliards d’euros) et le marché auprès des opérateurs (plus de 9 milliards d’euros). Tandis que, toujours l’an dernier, les investissements consentis par ces mêmes opérateurs télécoms en France ont reculé de 1,8 %, à 14,6 milliards d’euros (hors achats de fréquences).

Alors que la maison mère Twitter Inc., rachetée par le milliardaire investisseur Elon Musk en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars, a été le 4 avril dernier fusionnée dans la société X Corp., elle-même détenue par X Holding Corp (

Alors que la maison mère Twitter Inc., rachetée par le milliardaire investisseur Elon Musk en octobre 2022 pour 44 milliards de dollars, a été le 4 avril dernier fusionnée dans la société X Corp., elle-même détenue par X Holding Corp (