Alors qu’une procédure de l’Arcom s’éternisent devant la justice contre cinq sites web pornographiques (Pornhub, Ttukif, xHamster, Xnxx, et Xvideos), le contrôle de l’âge – pour interdire aux mineurs l’accès à ces contenus pour adultes ou l’inscription sur les réseaux sociaux – pose problème.

Cela fait un an que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié – le 9 juin 2021 – huit recommandations pour « renforcer la protection des mineurs en ligne » (1), dont une – la septième – s’intitule « Vérifier l’âge de l’enfant et l’accord des parents dans le respect de sa vie privée ». Car la question du contrôle de l’âge est complexe et difficile à mettre en œuvre au regard de la protection de la vie privée et du principe de l’anonymat. Or, 44 % des 11-18 ans déclarent avoir déjà menti sur leur âge pour utiliser les réseaux sociaux (2). Et quelle proportion des mineurs ont déclaré être majeurs sur les sites web à caractère pornographique ?

Cela fait un an que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié – le 9 juin 2021 – huit recommandations pour « renforcer la protection des mineurs en ligne » (1), dont une – la septième – s’intitule « Vérifier l’âge de l’enfant et l’accord des parents dans le respect de sa vie privée ». Car la question du contrôle de l’âge est complexe et difficile à mettre en œuvre au regard de la protection de la vie privée et du principe de l’anonymat. Or, 44 % des 11-18 ans déclarent avoir déjà menti sur leur âge pour utiliser les réseaux sociaux (2). Et quelle proportion des mineurs ont déclaré être majeurs sur les sites web à caractère pornographique ?

Vérifier l’âge : pas de procédé fiable (PEReN)

Vérifier l’âge de l’internaute reste encore à ce jour un problème car les solutions de contrôle sont soit facilement contournables (déclaration qui peut être mensongère, vérification par e-mail inefficace, …), soit portant atteinte à la protection des données et à la vie privée (reconnaissance faciale jugée disproportionnée, utilisation des données recueillies à des fins commerciales ou publicitaires, …). A ce jour, les réseaux sociaux – le plus souvent interdits aux moins de 13 ans (voire moins de 16 ans dans certains autres pays européens comme l’Allemagne), et les sites web pornographiques interdits aux moins de 18 ans – ne savent pas vraiment comment procéder pour être irréprochables dans le contrôle de l’âge de leurs utilisateurs.

A Bercy, le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) – rattaché à la Direction générale des entreprises (DGE) et placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’Economie, de la Culture et du Numérique (3) – a publié le 20 mai dernier une étude à ce sujet. « Détection des mineurs en ligne : peut-on concilier efficacité, commodité et anonymat ? », s’interroge cette entité interministérielle. Son constat : « Aujourd’hui, pratiquement aucun service en ligne n’utilise de procédé fiable permettant de vérifier l’âge. Malgré leur multiplicité, peu de méthodes sont à la fois faciles à mettre en œuvre, peu contraignantes et respectueuses de la vie privée des utilisateurs, performantes et robustes face à des tentatives de fraude ». Le PEReN, qui est dirigé par Nicolas Deffieux (photo), fait aussi office de task force au service notamment de l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique), au moment où celle-ci – du temps du CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) – a mis en demeure le 13 décembre 2021 cinq sites web pornographiques et les a enjoints de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions du code pénal. Faute d’avoir obtempéré dans les temps (ultimatum de quinze jours), les cinq plateformes incriminées – Pornhub, Ttukif, xHamster, Xnxx, et Xvideos – se retrouvent devant la justice, à l’initiative de l’Arcom, dans le cadre d’une procédure « accélérée » qui s’éternise (4).

Selon NextInpact, la présidente du tribunal judiciaire de Paris a considéré le 24 mai dernier comme « caduque » l’assignation adressée par l’Arcom aux fournisseurs d’accès à Internet (FAI) afin qu’ils bloquent les cinq sites pornos. Raison de cette annulation : l’Arcom n’a informé le tribunal de cette assignation que le jour même de l’audience, au lieu de la veille au plus tard (5). L’Arcom doit donc réassigner les FAI, ce qui reporte l’audience de quelques semaines. Toujours selon NextInpact, les avocats des sites pornos réclament le dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel et d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Tandis que le Conseil d’Etat, lui, a été saisi de l’annulation du décret d’application du 7 octobre 2021 portant sur les «modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l’accès à des sites diffusant un contenu pornographique » (6). Ce décret menace les FAI contrevenants à des sanctions pénales de « trois ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende lorsque ce message [à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique] est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur » (7). Surtout que « les infractions (…) sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages (…) résulte d’une simple déclaration de celui-ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans » (8). Cette dernière disposition introduite dans le code pénal découle de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

Vie privée : ne pas enfreindre le RGPD

Il y a donc péril judiciaire dans le porno. D’autant qu’une deuxième procédure, distincte de celle de l’Arcom, suit son cours en référé déposé devant le tribunal judiciaire par deux autres associations – La Voix de l’enfant et e-Enfance – sur la base de la loi « Confiance dans l’économie numérique » (loi LCEN de 2004). Son visés les mêmes sites pornos que dans la première affaire, mais avec MrSexe, IciPorno, YouPorn et RedTube (soit neuf au total). Or, à ce jour, l’absence de procédés fiables pour contrôler l’âge des internautes sans porter atteinte à la vie privée – et en respectant au niveau européen le règlement général sur la protection des données (RGPD) – rend la situation compliquée pour les réseaux sociaux et les sites pornos. « Les procédés techniques visant à vérifier la majorité d’âge ne sauraient conduire au traitement de données biométriques au sens de l’article 9 du RGPD, compte tenu de la nature particulière de ces données et du fait que le recueil du consentement de la personne concernée ne pourrait être considéré comme libre s’il conditionne l’accès au contenu demandé », avait mis en garde la Cnil dans son avis du 3 juin 2021 sur le projet de décret « Protéger les mineurs » (devenu le décret du 7 octobre 2021).

Double anonymat préconisé par la Cnil

Dans sa délibération parue au J.O. le 12 octobre de la même année (9), la Cnil écarte aussi le recours à la carte d’identité : « Serait considérée comme contraire aux règles relatives à la protection des données la collecte de justificatifs d’identité officiels, compte tenu des enjeux spécifiques attachés à ces documents et du risque d’usurpation d’identité lié à leur divulgation et détournement ».

Quoi qu’il en soit, l’article 8 du RGPD interdit l’utilisation de données personnelles des enfants âgés de moins de 13 à 16 ans, selon les Etats membres. La France, elle, a retenu l’âge de 15 ans. Ainsi, en-dessous de cet âge légal, la loi « Informatique et Libertés » impose – conformément au RGPD – le recueil du consentement conjoint de l’enfant et du titulaire de l’autorité parentale (10). Si la préoccupation première était de ne pas exposer les mineurs de 13 à 16 ans à de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux, lesquels sont censés avoir mis en place des procédés de vérification de l’âge (11), cette obligation concerne désormais les sites web à caractère pornographique.

A noter que les jeux d’argent et de hasard en ligne (comme les paris sur Internet) sont également soumis au contrôle préalable de l’âge. Au niveau européen, la Commission européenne soutient l’initiative euConsent qui vise à mettre en place des systèmes de vérification de l’âge et de consentement parental qui soient interopérables, sécurisés et ouverts à l’échelle paneuropéenne – conformes à la certification eIDAS (12). Dans le consortium euConsent se côtoient Facebook, Google, les associations européennes respectivement des opérateurs télécoms historiques Etno et des fournisseurs d’accès à Internet EuroIspa, ou encore des organisations de protection de l’enfance. Le futur Digital Services Act (DSA), législation sur les services numériques, va introduire à son tour une interdiction de la publicité ciblée pour les mineurs.

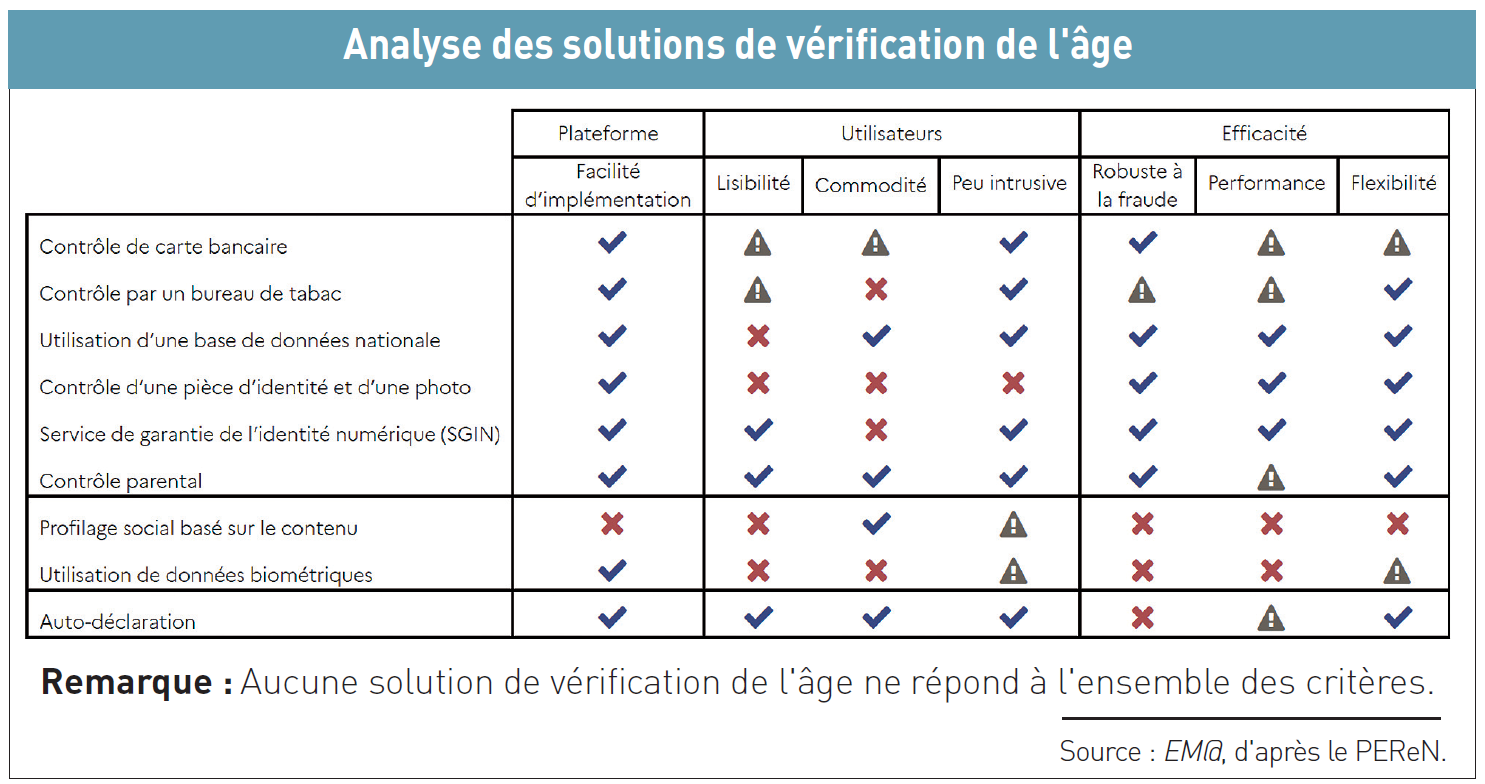

Le contrôle de l’âge va se renforcer sur Internet, mais les méthodes de vérifications laissent à désirer. Le PEReN a classé dans son étude les solutions selon le mode de preuve employé (voir aussi tableau ci-dessous) :

• Le contrôle de l’âge, à l’aide d’un document portant l’identité et la date de naissance de la personne, à l’aide d’un document dont toutes les parties identifiantes auraient été supprimées avant tout traitement, ou enfin par les parents (contrôle parental) ;

• L’estimation algorithmique de l’âge sur la base du contenu publié ou utilisé par l’utilisateur sur le site ou bien à partir de données biométriques (voix, images, vidéos, …) ;

• Le déclaratif se basant uniquement sur les déclarations des internautes.

Le PEReN estime « primordial que la vérification de l’âge ne soit pas directement opérée par la plateforme ou le service en ligne afin de réduire le risque de croisement ou de réutilisation des données collectées lors de la vérification ». Il préconise alors « un mécanisme de tiers, voire de double tiers, [qui] peut être mis en place pour la transmission du résultat de la vérification précisément afin de minimiser ce risque ». Ainsi, ce mécanisme de doubletiers constitue une mise en œuvre possible du double anonymat recommandé par la Cnil, laquelle – en partenariat avec un laboratoire de l’Ecole polytechnique et le PEReN – a développé un prototype de ce mécanisme de vérification de l’âge par double anonymat pour en démontrer la faisabilité technique. D’après le PEReN « cette preuve de concept [devait] être rendue disponible fin mai ».

Contacté par Edition Multimédi@, son directeur général Nicolas Deffieux nous indique que la Cnil est maître des horloges. Le prototype est en effet entre les mains de Vincent Toubiana, qui y dirige le laboratoire d’innovation numérique (Linc). « Notre calendrier a été décalé et je n’ai actuellement aucune date de publication prévue », nous précise ce dernier. @

Charles de Laubier

Aux 27es Lauriers de l’Audiovisuel, qui se sont tenus le 21 février au théâtre Marigny à Paris pour récompenser les meilleurs programmes radio, télévision et web (

Aux 27es Lauriers de l’Audiovisuel, qui se sont tenus le 21 février au théâtre Marigny à Paris pour récompenser les meilleurs programmes radio, télévision et web (