La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) devrait suivre les conclusions de son avocat général sur l’interprétation étendue de l’article 15 du RGPD donnant droit aux individus l’accès à leurs données personnelles et à l’identité des destinataires de ces données. Sauf dans deux cas de figure.

D’après Giovanni Pitruzzella, avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Giovanni Pitruzzella (photo), avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a présenté le 9 juin dernier ses conclusions dans une affaire opposant un citoyen autrichien dit « RW » et la poste autrichienne Österreichische Post (OP). Le litige commence en janvier 2019 lorsque le premier a demandé à la seconde d’accéder aux données à caractère personnel le concernant. Sa demande portait non seulement sur ses données personnelles conservées par l’OP, mais aussi celles communiquées à des tiers – afin d’être informé sur l’identité des destinataires. Et ce, en application de l’article 15 « Droit d’accès de la personne concernée » du RGPD, le règlement général européen sur la protection des données (1).

Giovanni Pitruzzella (photo), avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a présenté le 9 juin dernier ses conclusions dans une affaire opposant un citoyen autrichien dit « RW » et la poste autrichienne Österreichische Post (OP). Le litige commence en janvier 2019 lorsque le premier a demandé à la seconde d’accéder aux données à caractère personnel le concernant. Sa demande portait non seulement sur ses données personnelles conservées par l’OP, mais aussi celles communiquées à des tiers – afin d’être informé sur l’identité des destinataires. Et ce, en application de l’article 15 « Droit d’accès de la personne concernée » du RGPD, le règlement général européen sur la protection des données (1).

Le « ou » de la discorde

La poste autrichienne a répondu à RW en lui expliquant qu’elle utilise des données dans le cadre de son activité d’éditeur d’annuaires téléphoniques et qu’elle les propose à des partenaires commerciaux à des fins de marketing. L’OP a aussi renvoyé le requérant vers deux sites web d’information, l’un sur les finalités du traitement des données, l’autre sur les catégories générales de destinataires auxquels elle communique les données à caractère personnel (en l’occurrence à des partenaires commerciaux, parmi lesquels des annonceurs dans le secteur de la vente par correspondance et du commerce physique, des entreprises informatiques, des éditeurs d’annuaires téléphoniques et des associations telles que des organisations caritatives, des ONG ou des partis politiques). Pour autant, à aucun moment, l’OP n’a révélé à RW les destinataires spécifiques auxquels elle avait communiqué ses données.

L’intéressé a alors introduit un recours pour tenter de faire condamner la poste autrichienne à lui fournir davantage d’informations en application de l’article 15 du RGPD, concernant notamment d’éventuels transferts de ses données à caractère personnel à des tiers, ainsi que le ou les destinataires spécifiques auxquels ces données ont été communiquées. La demande de RW a ensuite été rejetée par les juridictions autrichiennes, tant en première instance qu’en appel, en invoquant le fait que l’article 15 du RGPD mentionne – parmi les huit types d’informations que doit fournir le responsable du traitement des données – « les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées ». C’est ce « ou » qui rend flou l’interprétation de cet article 15. Selon l’avocat général de la CJUE, « cette disposition accorde au responsable du traitement la possibilité de choisir de se limiter à communiquer à la personne concernée les catégories de destinataires, sans devoir indiquer de manière nominative les destinataires spécifiques auxquels ses données à caractère personnel sont transmises ».

Or, sur ce point, il y a débat justement, certains voyant au contraire dans ce « ou » la possibilité pour la personne concernée soit de se contenter d’obtenir du responsable du traitement des données les « catégories » de destinataires auxquels ses données personnelles ont été communiquées, soit d’aller plus loin en exigeant la liste spécifique de ces mêmes destinataires. C’est dans ce sens que le citoyen RW s’est pourvu en cassation en introduisant un nouveau recours. Du coup, la cour suprême d’Autriche – Oberster Gerichtshof – a eu un doute quant à l’interprétation de l’article 15 du RGPD qui a été retenue par les juridictions du fond, et a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : « L’article 15, paragraphe 1, sous c), du [RGPD] doit-il être interprété en ce sens que le droit d’accès [de la personne concernée] est limité à l’information sur les catégories de destinataires si les destinataires concrets ne sont pas encore connus lorsque les communications sont envisagées, mais qu’il doit impérativement s’étendre également à l’information sur les destinataires de ces informations lorsque des données ont déjà été communiquées ? ».

L’interprétation de l’article 15

Après avoir rappelé que l’article 15 du RGPD concrétise et précise le droit de toute personne d’accéder aux données la concernant, lequel droit est consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), l’avocat général Giovanni Pitruzzella s’est attardé plus précisément sur l’interprétation du « ou » (dans « les destinataires ou catégories de destinataires ») : « Le libellé de la disposition (…) ne permet pas (…), indique-t-il, d’apporter une réponse définitive à la question de savoir s’il convient de considérer que le droit d’accès de la personne concernée qui est prévu à cet article inclut nécessairement l’accès à des informations relatives aux destinataires précis de la communication de données à caractère personnel la concernant, ou si sa portée peut être limitée à l’accès à des informations relatives aux catégories de destinataires ». Et d’ajouter : « Cette disposition ne précise pas non plus explicitement s’il est possible de choisir entre les deux catégories d’informations possibles qui sont prévues (à savoir les “destinataires” ou les “catégories de destinataires“) ni à qui (c’est-à-dire à la personne concernée ou au responsable du traitement) il appartient, le cas échéant, de choisir à quel type d’informations l’accès doit être garanti ». Informations sur les destinataires Cependant, Giovanni Pitruzzella indique privilégier une interprétation de la disposition permettant à la personne concernée – « et donc pas au responsable du traitement comme l’ont jugé les deux juridictions nationales du fond dans la présente affaire » – de choisir entre les deux solutions alternatives qui y sont prévues. Et, dans cette logique, cet article prévoit le droit pour la personne concernée de demander, lorsque c’est possible, l’accès aux informations relatives aux destinataires spécifiques auxquels ses données à caractère personnel sont communiquées. Pour conforter cette interprétation, l’avocat général a rappelé le considérant 63 du RGPD prévoyant explicitement que la personne concernée doit « avoir le droit de connaître et de se faire communiquer […] l’identité des destinataires de ces données à caractère personnel ». Aussi, dans cette affaire « RW contre l’OP », ce considérant ne mentionne en aucune manière que ce droit d’accès de la personne concernée pourrait être limité, à la discrétion du responsable du traitement, aux seules catégories de destinataires.

La spécification des destinataires auxquels les données à caractère personnel de l’individu sont communiquées participe en outre à l’objectif du RGPD visant à la transparence des modalités de traitement des données à l’égard des personnes concernées, lesquelles peuvent prendre connaissance du traitement de leurs données et d’en vérifier la licéité : « L’exercice de ce droit d’accès doit, en particulier, permettre à la personne concernée de vérifier non seulement que les données la concernant sont exactes, mais également qu’elles ont été communiquées à des destinataires autorisés. Cela présuppose en principe que les indications fournies soient les plus précises possibles », relève Giovanni Pitruzzella. Le considérant 39 du RGPD consacre aussi le principe de transparence (3). De plus, ce droit d’accès permet à la personne concernée d’exercer le droit de rectification, le droit à l’effacement – le droit à l’oubli – et le droit à la limitation du traitement qui lui sont conférés par, respectivement, les articles 15, 17 et 18 du RGDP. Aussi, le responsable du traitement est tenu de notifier à chaque destinataire – auquel les données à caractère personnel ont été communiquées – toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué, « à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés » (4).

Les destinataires ainsi informés sont dès lors obligés de procéder immédiatement à la rectification, à l’effacement ou à la limitation du traitement, pour autant qu’ils sont encore en train de traiter les données en question. En conséquence, afin de garantir l’effet utile des droits de la personne concernée à l’effacement, à la rectification ou à la limitation du traitement, celle-ci doit disposer – « en principe » – d’un droit à être informée de l’identité des destinataires spécifiques.

Néanmoins, l’avocat général de la CJUE voit « une limite » à cette extension du droit d’accès prévu par le RGPD, « dans au moins deux cas de figure » :

• Dans le cas où il est matériellement impossible de fournir des informations sur les destinataires spécifiques, par exemple parce que ceux-ci ne sont pas encore effectivement connus. Aussi, dans ce cas, le droit d’accès de la personne concernée ne pourra porter que sur les « catégories » de destinataires.

• L’exercice du droit d’accès de la personne concernée doivent être examinés au regard des principes de loyauté et de proportionnalité. Les demandes de la personne concernée ne doivent pas être manifestement infondées ou excessives et que, si tel est le cas, le responsable du traitement peut également refuser de donner suite à ces demandes.

Au-delà de ces deux cas de figure limitatifs, Giovanni Pitruzzella a rappelé qu’il convenait de « trouver un juste équilibre entre, d’un côté, l’intérêt de la personne à protéger sa vie privée (…) et, de l’autre, les obligations incombant au responsable du traitement ».

Deux limitations sont avancées

Conclusion de l’avocat général que la CJUE devrait suivre dans son prochain arrêt – comme elle le fait le plus souvent : « Il est possible de limiter ce droit d’accès à la seule indication des catégories de destinataires lorsqu’il est matériellement impossible d’identifier les destinataires spécifiques de la communication des données à caractère personnel de la personne concernée ou lorsque le responsable du traitement démontre que les demandes de la personne concernée sont manifestement infondées ou excessives » (5). @

Charles de Laubier

Cofondée en mars 2002 par Alain Guislain et Bastien Casalta sous le nom de Mediaguard, la société nantaise TMG – Trident Media Guard – compte depuis 2007 à son capital (

Cofondée en mars 2002 par Alain Guislain et Bastien Casalta sous le nom de Mediaguard, la société nantaise TMG – Trident Media Guard – compte depuis 2007 à son capital ( Cela fait un an que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié – le 9 juin 2021 – huit recommandations pour « renforcer la protection des mineurs en ligne » (

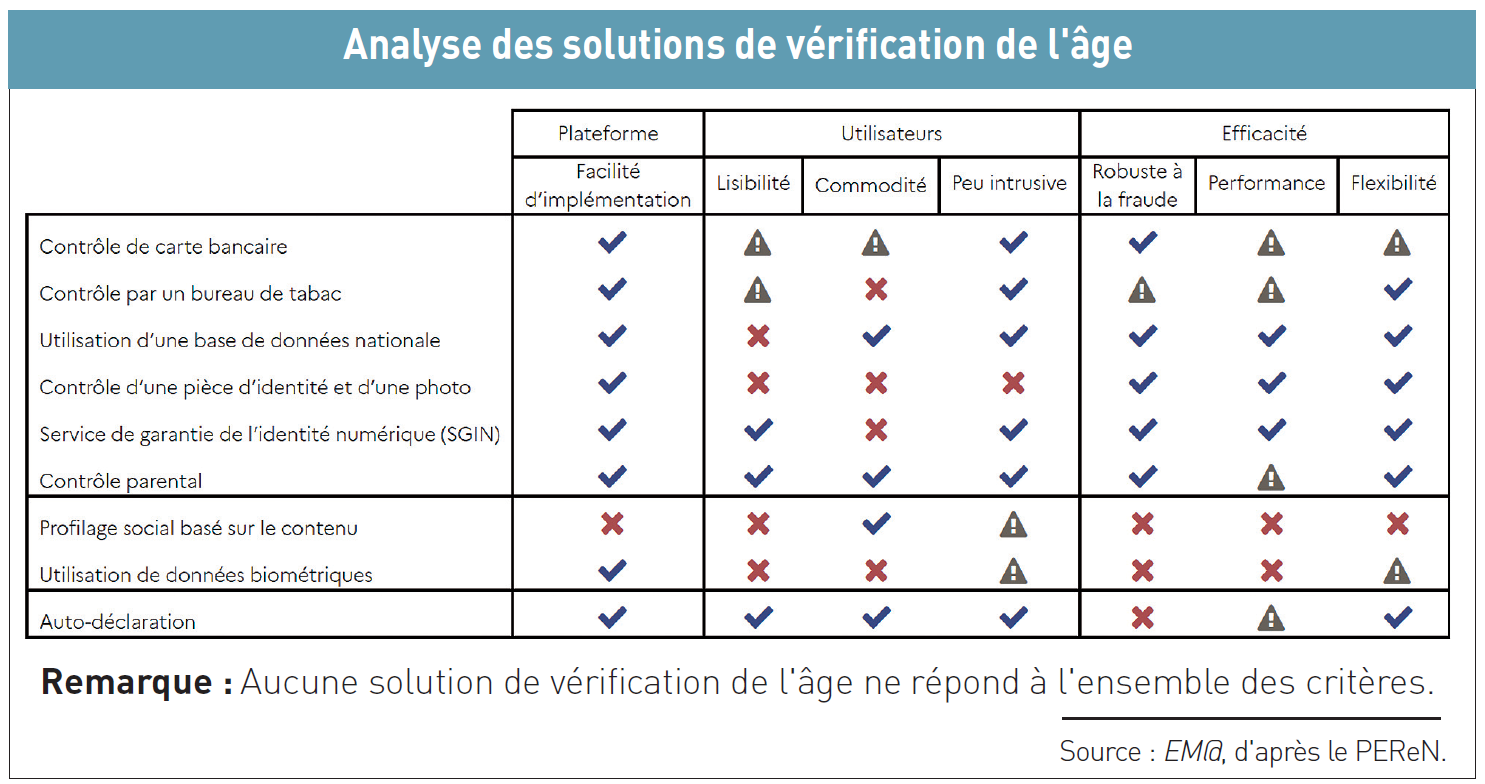

Cela fait un an que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié – le 9 juin 2021 – huit recommandations pour « renforcer la protection des mineurs en ligne » (

Le 8 mars 2022, soit une semaine après la décision (

Le 8 mars 2022, soit une semaine après la décision (