Une nouvelle ère plus « streaming », « data », « blockchain » et même « métavers » ou « NFT » s’ouvre à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem). Cécile Rap-Veber, première femme à sa tête en 170 ans, devra aussi sortir de son déficit chronique cet organisme historique de la gestion collective.

Pour ses 170 ans, la Sacem n’est pas près de partir à la retraite ni de battre en retraite. Pourtant, la chute de ses recettes au cours de 2020 et 2021, années sévèrement impactées par les fermetures des lieux publics diffusant de la musique (salles de concert, festivals, discothèques, cafés, bars à ambiance musicale, magasins, salles de cinémas, hôtels, kermesses, …), met en péril cette société privée à but non lucratif créée en 1851.

Pour ses 170 ans, la Sacem n’est pas près de partir à la retraite ni de battre en retraite. Pourtant, la chute de ses recettes au cours de 2020 et 2021, années sévèrement impactées par les fermetures des lieux publics diffusant de la musique (salles de concert, festivals, discothèques, cafés, bars à ambiance musicale, magasins, salles de cinémas, hôtels, kermesses, …), met en péril cette société privée à but non lucratif créée en 1851.

Sa santé financière était cependant déjà vacillante avant la pandémie de coronavirus, puisque la Sacem est déficitaire depuis trois années consécutives – quand bien même n’a-t-elle pas vocation à dégager des bénéfices ni à verser des dividendes à des actionnaires. Rien que pour l’année 2020, la « perte » s’est creusée de plus de 800 % sur un an, à près de 33 millions d’euros, ce que la société de gestion collective des droits musicaux appelle « l’insuffisance de prélèvements ». Mais ce n’est pas ce déficit-là (32,7 millions précisément) sur lequel la maison ronde de l’avenue Charles-de-Gaulle à Neuillysur- Seine a communiqué l’an dernier, mais sur un « un résultat de gestion négatif » de 26,8 millions d’euros, montant repris par les médias. La différence non négligeable vient de la « réserve positive de 5,9 millions d’euros à fin 2019 » qui a permis de parvenir à un solde négatif moindre en fin d’exercice 2020.

330 millions d’euros versés par les plateformes numériques en 2021

Cette « insuffisance de prélèvements » représente alors un pourcentage de 12 % des charges de la Sacem (1). Du jamais vu en 170 ans, d’autant que ses statuts prévoient que « le compte de gestion ne peut connaître (…) de déficit supérieur à 5 % du total des charges brutes ». Comme pour l’année 2020, la société de gestion collective des droits musicaux a dû décider, lors de son assemblée générale de juin dernier, d’y déroger aussi pour l’année 2021, dont l’ampleur du déficit n’est pas encore connue. « La crise a accentué la fragilisation de vos métiers et de vos revenus. Vous le savez, l’année 2022 restera une année difficile, puisque les droits d’auteur sont par nature versés en décalé et que nous subirons les pertes liées à l’absence de vraie reprise en 2021 », a déjà prévenu Cécile Rap-Veber (photo de Une), nouvelle directrice générale-gérante de la Sacem, en s’adressant fin décembre aux 182.520 membres en France et à l’international (dont 175.750 auteurs, compositeurs, créateurs et 6.770 éditeurs), dans le magazine des sociétaires. La Sacem, organisée sur le modèle d’une coopérative, collecte et répartit les droits d’auteur qu’elle considère comme le « salaire » des musiciens : si l’année 2019 du « monde d’avant » affichait une collecte totale de plus de 1,1 milliard d’euros, l’exercice suivant a accusé le coup des fermetures pour s’en tenir à 988,5 millions d’euros, soit une chute de près de 12 %.

Le « online » : 35 % de la collecte de la Sacem en 2021

Ce « repli historique » – dixit l’ex-directeur général-gérant Jean-Noël Tronc (photo ci-dessous) dans son rapport de 2020 – touche durement toutes les sources de prélèvement avec pour chacune un recul à deux chiffres en pourcentage (danse, spectacles, sonorisation et autres). Toutes ? Non. Le « online » est le segment, tel que désigné par la Sacem, où la collecte continue de progresser : + 26 % en 2020 à plus de 291,1 millions d’euros, et, d’après Cécile Rap-Veber, les versements dus par les services numériques en ligne à la Sacem ont continué à croître fortement l’an dernier malgré un contexte inchangé pour les autres contributeurs : « Nous estimons ainsi à plus de 330 millions d’euros les droits d’auteur collectés sur les plateformes cette année. La part du online représentera 35 % des revenus de la Sacem en 2021 [contre 29,4 % en 2020 et 21 % en 2019, ndlr], alors qu’elle n’était que de 6 % il y a cinq ans », a-t-elle révélé aux sociétaires. Par temps de crise sanitaire conjuguée au déficit financier chronique, le numérique – streaming et vidéo à la demande en tête – permet à la Sacem de compenser partiellement la baisse des autres droits, à défaut de faire bonne figure.

« Cette croissance soutenue résulte à la fois de renégociations et nouveaux contrats (Facebook, Amazon Unlimited), de la croissance des revenus et de régularisations », avait indiqué l’an dernier la Sacem lors de la présentation de ses comptes. Cécile Rap-Veber, surnommée parfois « CRV », a mené ces négociations avec les GAFA et les grandes plateformes de streaming musical que sont Spotify (accord en 2008), YouTube, Apple Music, Amazon Music Unlimited, Facebook (en 2018), SoundCloud, Deezer, mais aussi Netflix (en 2014), Amazon Prime Video (en 2019) et Twitch (en 2020). Les accords dits de « licensing multiterritoriaux » se sont multipliés pour tenter de « capter la valeur des droits de ses membres ». Historiquement, le premier contrat signé par la Sacem remonte à… 1999, avec FranceMP3.com (le pionnier oublié, disparu aujourd’hui, de « la musique du Net » et considéré comme « l’ancêtre français d’iTunes »). CRV est aussi l’initiatrice en 2016 de l’application Urights développée avec IBM dans le cadre d’un contrat de dix ans (courant jusqu’en 2027). Présenté aujourd’hui comme « la première plateforme mondiale de traitement des exploitations d’oeuvres en ligne », cet outil de gestion Big Data des droits numériques a remplacé progressivement l’application Selol jusqu’alors utilisée pour le suivi des droits online (et dépréciée en conséquence dans les comptes de la Sacem). Hébergé dans le cloud du géant américain de l’informatique (« Big Blue » pour les anciens) – n’en déplaise aux souverainistes français du numérique –, Urights a le bras long car il permet l’identification des droits liés aux oeuvres exploitées en ligne, partout dans le monde, à l’aide d’un « tracking » des ventes sur les services de streaming et de téléchargement de musiques. Et boosté à l’intelligence artificielle et au machine learning, Urights apprend vite. La « vieille dame » de 170 ans prend ainsi des airs de start-up géante du Big Data d’envergure internationale, capable de Business Intelligence. A savoir : analyser et présenter des quantités massives de données collectées et en croissance exponentielle, provenant des plateformes de streaming et des autres sociétés de gestion collective dans le monde. « Nous sommes en mesure de traiter plusieurs trilliards d’actes de streaming à l’année », a assuré Cécile Rap-Veber, qui est entrée à la Sacem en 2013 comme directrice des licences. La question de l’évolution de la rémunération des artistes se pose d’ailleurs : fautil inciter les plateformes de streaming à passer du « market centric » (royalties calculées au prorata des écoutes totales) au « user centric » (rémunération en fonction des écoutes individuelles des abonnés) ? La Sacem devra y répondre dans le cadre d’une mission du CSPLA (2) et du CNM (3) sur ce sujet sensible (4), dont la remise du rapport est, selon les informations de Edition Multimédi@, attendu pour juillet prochain (5).

Pionnière mondiale dans l’industrie musicale, de par son répertoire d’œuvre qui est le deuxième au monde après l’équivalent anglo-américain, la Sacem va profiter de cette plateforme Urights pour s’ouvrir à la gestion des droits des contenus audiovisuels et à d’autres types de droits (6) comme ceux la presse en venant en soutien de la société Droits voisin de la presse (DVP) créée fin octobre 2021 et présidée par Jean-Marie Cavada. Le «m» de Sacem ne rime plus seulement avec « musique » mais de plus en plus avec «multimédia ».

« CRV », avocate, ex-Universal Music et technophile

La vieille dame (la Sacem, pas Cécile Rap-Veber, 51 ans) se met en ordre de bataille pour aller chercher les droits d’auteurs jusque dans les tout nouveaux écosystèmes numériques, nouvelles sources de revenus. « Nous allons également renforcer nos investissements technologiques, créer les conditions pour que la Sacem et ses membres s’emparent des innovations telles que les NFT [utilisés par exemple par le rappeur Booba conseillé par CRV, ndlr] ou la blockchain (7), et puissent saisir les nouvelles opportunités que peut créer le métavers », a indiqué aux sociétaires celle qui fut durant treize ans (2000-2013) directrice juridique puis développement de la major Universal Music. Début novembre, la maison ronde de Neuilly sur Seine s’est dotée d’un conseil pour la stratégie et l’innovation (CSI) – « parrainé » par Jean-Michel Jarre. @

Charles de Laubier

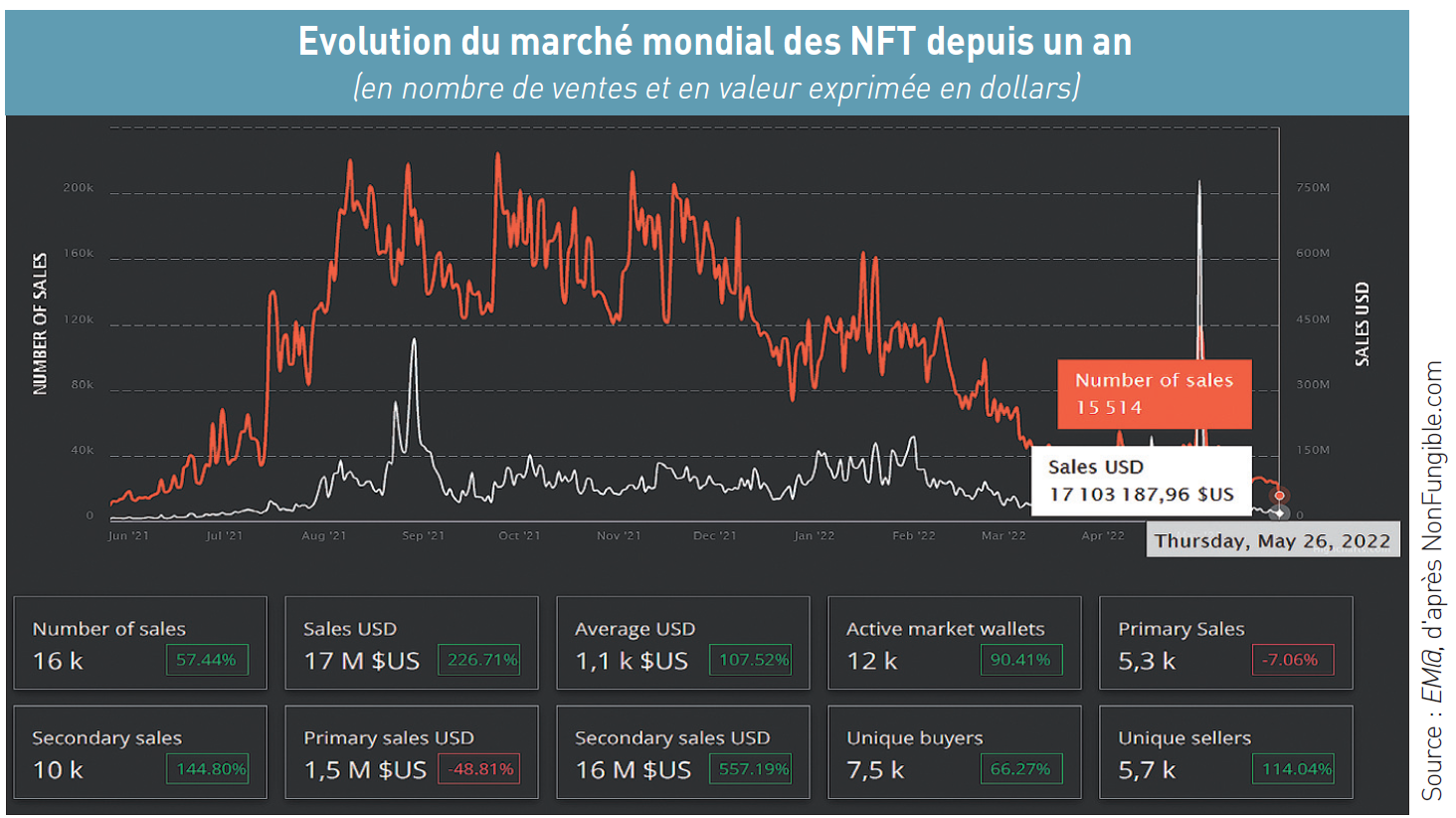

Les NFT ne sont pas morts ; ils bougent encore. Ces actifs numériques appelées « jetons non-fongibles » continuent plus que jamais à faire office de certificat d’authenticité inviolable pour propriétaire détenteur d’un bien numérique voire d’un bien physique associé. Cet « acte de propriété » est certifié sur une des nombreuses blockchains disponibles, ces chaînes de blocs cryptées de bout en bout qui permettent d’assurer la traçabilité des transactions dont fait l’objet le bien rare – et cher ? – possédé.

Les NFT ne sont pas morts ; ils bougent encore. Ces actifs numériques appelées « jetons non-fongibles » continuent plus que jamais à faire office de certificat d’authenticité inviolable pour propriétaire détenteur d’un bien numérique voire d’un bien physique associé. Cet « acte de propriété » est certifié sur une des nombreuses blockchains disponibles, ces chaînes de blocs cryptées de bout en bout qui permettent d’assurer la traçabilité des transactions dont fait l’objet le bien rare – et cher ? – possédé.

L’artiste américain Mike Winkelmann, alias Beeple ou Beeple Crap (

L’artiste américain Mike Winkelmann, alias Beeple ou Beeple Crap (