Malgré le yo-yo permanent des cryptomonnaies, les monnaies numériques décentralisées sur des blockchains attirent de plus en plus de « crypto-investisseurs ». Au-delà du bitcoin historique, les cryptos ont séduit non seulement les primo-investisseurs mais aussi les néophytes.

Pour le sondage réalisé par Ipsos et restitué le 14 février par le cabinet KPMG à la demande de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan), 76 % des Français ont déjà entendu parler des cryptomonnaies. Selon un autre sondage, réalisé cette fois par Ifop pour CoinTribune et publié le 9 février, ils sont même 82 % à dire qu’ils connaissaient les cryptomonnaies. La notoriété de ces monnaies numériques – émises et certifiées sur une chaîne de blocs (blockchain) décentralisée, en mode pairà- pair et sans dépendre d’une banque centrale ou d’autres intermédiaires que les utilisateurs eux-mêmes – a atteint une ampleur incontestable en France.

Pour le sondage réalisé par Ipsos et restitué le 14 février par le cabinet KPMG à la demande de l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan), 76 % des Français ont déjà entendu parler des cryptomonnaies. Selon un autre sondage, réalisé cette fois par Ifop pour CoinTribune et publié le 9 février, ils sont même 82 % à dire qu’ils connaissaient les cryptomonnaies. La notoriété de ces monnaies numériques – émises et certifiées sur une chaîne de blocs (blockchain) décentralisée, en mode pairà- pair et sans dépendre d’une banque centrale ou d’autres intermédiaires que les utilisateurs eux-mêmes – a atteint une ampleur incontestable en France.

Plus de Français « crypto-investisseurs »

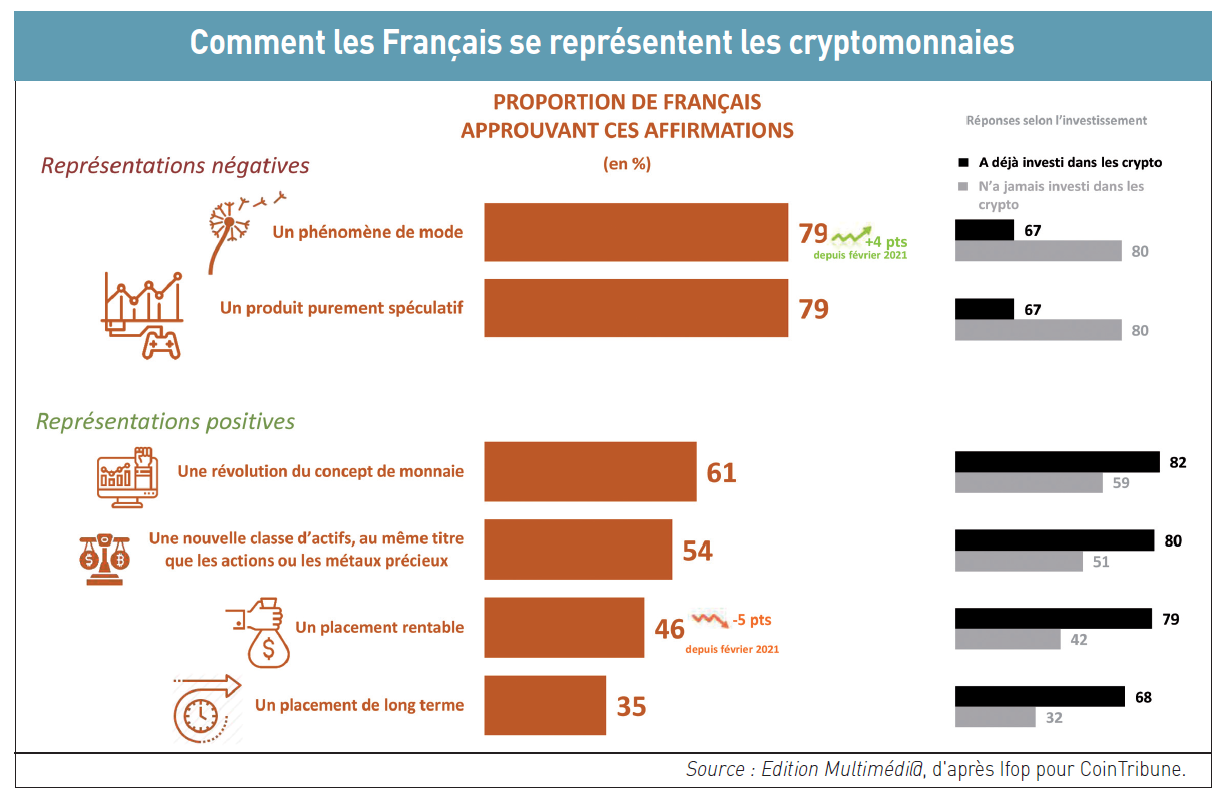

Mieux : 8 % des Français ont déjà investi dans des cryptos, d’après le sondage Ipsos. Ce taux est de 9% du côté d’Ifop. « Parmi les 8% de détenteurs de cryptos, près de deux tiers (61 %) se sont lancés il y a moins de trois ans, notamment en 2019 après le krach de 2018, et pendant le confinement de 2020. Il s’agit donc d’une tendance durable en France depuis les trois dernières années », relève l’étude de KPMG pour l’Adan. Lorsque les Français investissent dans les cryptomonnaies, ils les prennent plus au sérieux. Ainsi, selon l’étude Ifop/CoinTribune, ils sont 80 % parmi ceux qui n’ont jamais investi dans les cryptos à les considérer comme « un phénomène de mode » ou autant à les voir comme « un produit purement spéculatif ». Mais dès qu’ils ont déjà investi dans les cryptos, ce taux chute à 67 % sur ces deux appréciations. Et ces « crypto-investisseurs » considèrent même à 92 % qu’il s’agit d’« une révolution du concept de monnaie » ou à 80 % comme « une nouvelle classe d’actifs, au même titre que les actions ou les métaux précieux ». L’année 2022 devrait voir le nombre de crypto-investisseurs français croître pour atteindre, cette fois selon l’étude Ipsos/Adan, les 12 % ou 13 % (contre les 8 % de primo investisseurs actuels). Cette dernière montre l’attrait de certaines cryptomonnaies : « Le triptyque des cryptomonnaies privilégiés par les investisseurs actuels est le suivant : le bitcoin avec 49 %, l’ether avec 29 % puis le bitcoin cash [cryptomonnaie dérivée du bitcoin et prisée des néophytes, ndlr] avec 28 %. Pour ceux qui envisagent d’investir, l’ordre et l’amplitude sont différents avec le bitcoin qui joue son rôle de locomotive du secteur avec 69 %, suivi du bitcoin cash avec 28 % et de 14 % avec l’ether ».

La majorité (62 %) des détenteurs de cryptos sécurisent leurs actifs via un tiers conservateur (Coinhouse, Kraken, Binance, Coinbase, Crypto.com, …), tandis que 32 % conservent eux-mêmes leurs actifs (via un portefeuille personnel de type Ledger, Metamask, Argent, …). Ils sont 5 % à avoir recours aux deux solutions. Si l’on revient au sondage Ifop/CoinTribune, les connaisseurs de cryptomonnaies sont 41 % à s’attendre à ce que la valeur du marché augmente dans les trois ans. Mais lorsqu’ils sont aussi investisseurs, ils sont alors 63% à penser que le marché des cryptomonnaies sera supérieur à sa valeur actuelle d’ici trois ans. Il y a donc plus d’optimisme, malgré la volatilité des cours, que de pessimisme exprimé par 16 % des connaisseurs qui s’attendent au contraire à une baisse du marché d’ici trois ans (7 % seulement lorsqu’ils sont aussi crypto investisseurs). Le sondage Ipsos/Adan fait ressortir, lui, la surreprésentation des hommes chez les crypto investisseurs ou ceux qui envisagent investir, avec respectivement 60% et 57 % (contre un total de 48 % d’hommes adultes au sein de la société française). La sou représentativité des femmes vis-à-vis des cryptomonnaies passent respectivement à 40% et 43 % (alors qu’elles représentent 52 % de la population française). Il y a en outre une tendance générationnelle très marquée puisque 46 % des détenteurs de cryptos et 29 % de ceux qui comptent investir ont moins de 35 ans (alors que cette classe d’âge ne représente que 25% de la population française). « Ainsi, plus d’un Français de moins de 35 ans sur huit (12 %) possède des cryptos. Ce fossé générationnel laisse penser que le nombre de Français possédant des cryptos est amené à augmenter drastiquement au fil des années », souligne cette étude. En revanche, il n’y a pas vraiment de fracture géographique puisque le « phénomène crypto » touche toute la France, avec actuellement une légère surreprésentation de la région parisienne et des grandes villes par rapport aux territoires ruraux. Mais ce gap devrait s’estomper avec l’arrivée de nouveaux crypto-investisseurs. Dans l’enquête Ifop/CoinTribune, 22 % des Français seraient prêts à régler des achats en ligne et 15 % à être payés en bitcoin, tandis qu’ils sont 36 % à penser que « les mondes virtuels prendront l’avantage sur le monde réel dans les prochaines années ».

La majorité (62 %) des détenteurs de cryptos sécurisent leurs actifs via un tiers conservateur (Coinhouse, Kraken, Binance, Coinbase, Crypto.com, …), tandis que 32 % conservent eux-mêmes leurs actifs (via un portefeuille personnel de type Ledger, Metamask, Argent, …). Ils sont 5 % à avoir recours aux deux solutions. Si l’on revient au sondage Ifop/CoinTribune, les connaisseurs de cryptomonnaies sont 41 % à s’attendre à ce que la valeur du marché augmente dans les trois ans. Mais lorsqu’ils sont aussi investisseurs, ils sont alors 63% à penser que le marché des cryptomonnaies sera supérieur à sa valeur actuelle d’ici trois ans. Il y a donc plus d’optimisme, malgré la volatilité des cours, que de pessimisme exprimé par 16 % des connaisseurs qui s’attendent au contraire à une baisse du marché d’ici trois ans (7 % seulement lorsqu’ils sont aussi crypto investisseurs). Le sondage Ipsos/Adan fait ressortir, lui, la surreprésentation des hommes chez les crypto investisseurs ou ceux qui envisagent investir, avec respectivement 60% et 57 % (contre un total de 48 % d’hommes adultes au sein de la société française). La sou représentativité des femmes vis-à-vis des cryptomonnaies passent respectivement à 40% et 43 % (alors qu’elles représentent 52 % de la population française). Il y a en outre une tendance générationnelle très marquée puisque 46 % des détenteurs de cryptos et 29 % de ceux qui comptent investir ont moins de 35 ans (alors que cette classe d’âge ne représente que 25% de la population française). « Ainsi, plus d’un Français de moins de 35 ans sur huit (12 %) possède des cryptos. Ce fossé générationnel laisse penser que le nombre de Français possédant des cryptos est amené à augmenter drastiquement au fil des années », souligne cette étude. En revanche, il n’y a pas vraiment de fracture géographique puisque le « phénomène crypto » touche toute la France, avec actuellement une légère surreprésentation de la région parisienne et des grandes villes par rapport aux territoires ruraux. Mais ce gap devrait s’estomper avec l’arrivée de nouveaux crypto-investisseurs. Dans l’enquête Ifop/CoinTribune, 22 % des Français seraient prêts à régler des achats en ligne et 15 % à être payés en bitcoin, tandis qu’ils sont 36 % à penser que « les mondes virtuels prendront l’avantage sur le monde réel dans les prochaines années ».

Dans l’étude Ipsos/Adan restituée par KPMG, les motivations des Français qui investissent dans les cryptos sont variées. La majorité (58 %) considère que les cryptos peuvent être « un refuge contre l’inflation », les cryptos étant perçus comme capables de « préserver l’épargne de l’inflation ». Alors que l’Insee prévoit en 2022 une inflation de 2,7 % en France. Autres motivations : l’« absence de confiance dans les banques » pour 12 % d’entre eux ; la volonté de « confidentialité sur les transactions » pour 10 % ; le « choix idéologique » pour considérer ces actifs numériques comme « de la monnaies » pour 7 % ; pour « envoyer de l’argent à l’étranger » pour 2 %. « Parmi les investisseurs en crypto, 76 % déclarent consacrer moins de 10 % de leur épargne globale à cette classe d’actifs. Ceci démontre des comportements raisonnables et prudents d’investis-sement dans ces actifs, et contrevient à l’image d’irra-tionalité parfois relayée dans les médias », relève l’étude de KPMG. Quant à ceux qui veulent investir dans les cryptomonnaies mais ne l’ont pas encore fait, ils ont comme motivation première « la recherche de rendement » pour 60 % d’entre eux. Mais si les cryptomonnaies font l’objet d’un engouement récent auprès du grand public, elles font aussi l’objet d’une désinformation. C’est du moins ce qu’affirme le sondage Ipsos/Adan : sur le total des personnes interrogées, 48 % s’estiment d’accord avec l’assertion qui consiste à dire que « les cryptomonnaies sont des outils privilégiés par les criminels pour financer le terrorisme ou pour blanchir leurs biens mal acquis », contre 21 % qui sont en désaccord avec cette affirmation, tandis que 31 % d’entre elles sont sans opinion. « La part substantielle de Français pensant que cette affirmation est vraie, d’autant plus au sein de la population des personnes détenant déjà des cryptos, est symptomatique de la désinformation sur ce sujet. En effet, Chainalysis ou encore Europol ont démontré que l’assertion en question n’est pas véridique », rappelle l’étude KPMG.

Les politiques français à la traîne

Les politiques français à la traîne

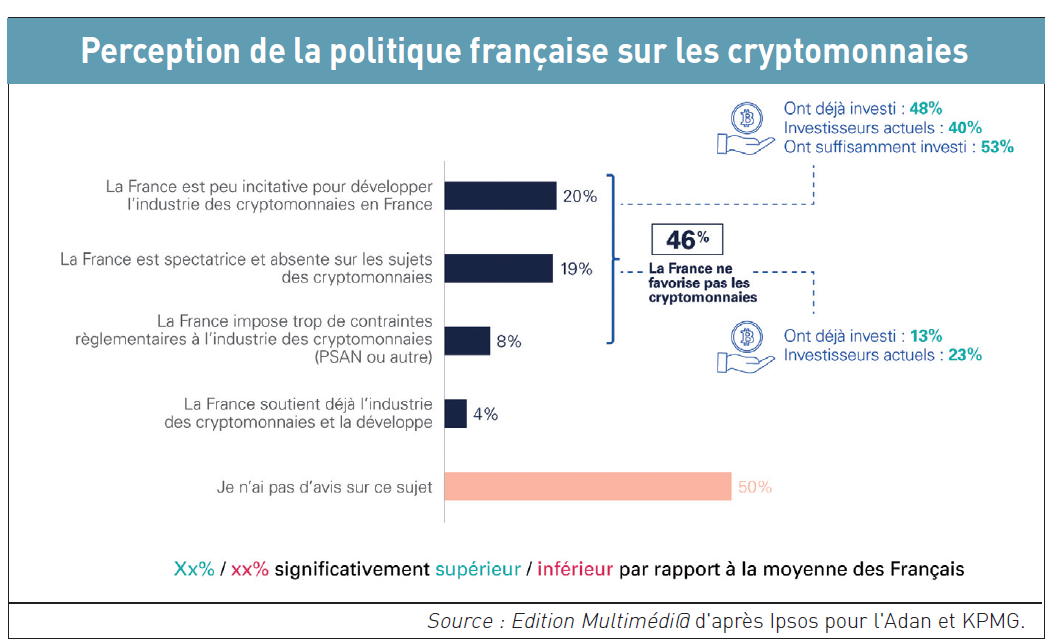

Les monnaies numériques sont prises au sérieux par un public grandissant. Près d’un Français sur cinq déclare que le sujet des cryptos influencera sa décision lors de la prochaine élection présidentielle. Ils sont aussi nombreux (20 % à 25 %) à considérer que les cryptos comme « une opportunité pour la France », ne serait-ce que pour « avoir plus d’influence dans le monde », « obtenir une souveraineté numérique par rapport aux puissances mondiales », « devenir une plus grande puissance économique », « rayonner dans le monde », voire « créer des emplois ». Pour l’heure, c’est la déception : 20 % des personnes interrogées regrettent que la France soit « peu incitative pour développer l’industrie des cryptomonnaies », et 19 % trouvent que la France est « spectatrice et absente sur les sujets des cryptomonnaies ». KPMG pense que le sujet des cryptos représente une opportunité politique pour les candidats à la prochaine élection présidentielle. La saisiront-ils ? @

Charles de Laubier

En janvier, la « Cnil » autrichienne (DSB) a jugé que Google Analytics, le service gratuit d’analyse d’audience de sites web ou d’applications mobiles – utilisé par des millions d’éditeurs en Europe – est illégal (

En janvier, la « Cnil » autrichienne (DSB) a jugé que Google Analytics, le service gratuit d’analyse d’audience de sites web ou d’applications mobiles – utilisé par des millions d’éditeurs en Europe – est illégal ( Aux 27es Lauriers de l’Audiovisuel, qui se sont tenus le 21 février au théâtre Marigny à Paris pour récompenser les meilleurs programmes radio, télévision et web (

Aux 27es Lauriers de l’Audiovisuel, qui se sont tenus le 21 février au théâtre Marigny à Paris pour récompenser les meilleurs programmes radio, télévision et web (