Le numéro un mondial de la publicité en ligne, Google, a confirmé le 25 janvier qu’il bannira à partir de fin 2023 de son navigateur Chrome les cookies tiers – ces mouchards du ciblage publicitaire. Comme l’ont déjà fait Mozilla sur Firefox ou Apple sur Safari. Mais attention à la vie privée.

Il y a près d’un an, le 3 mars 2021, Google avait annoncé qu’il allait abandonner les cookies tiers – utilisés par les annonceurs et publicitaires à des fins de traçage des internautes et de ciblage personnalisé – au profit de « centres d’intérêts » de groupes d’individus, alors appelés « cohortes » ou, dans le jargon des développeurs «FLoC», pour Federated Learning of Cohorts (1). Une « cohorte » est un groupe d’utilisateurs aux comportements de navigation similaires et aux « intérêts communs » (2). Et ce, sans ne plus avoir à identifier les individus un par un, mais tous ensemble de façon non indentifiable.

Il y a près d’un an, le 3 mars 2021, Google avait annoncé qu’il allait abandonner les cookies tiers – utilisés par les annonceurs et publicitaires à des fins de traçage des internautes et de ciblage personnalisé – au profit de « centres d’intérêts » de groupes d’individus, alors appelés « cohortes » ou, dans le jargon des développeurs «FLoC», pour Federated Learning of Cohorts (1). Une « cohorte » est un groupe d’utilisateurs aux comportements de navigation similaires et aux « intérêts communs » (2). Et ce, sans ne plus avoir à identifier les individus un par un, mais tous ensemble de façon non indentifiable.

Cohortes, fingerprinting, centres d’intérêt, …

Mais cette technique de traçage anonymisé soulevait toujours des questions au regard du consentement des internautes et de sa conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe. De plus, les « cohortes » laissaient la porte ouverte à de l’espionnage par browser fingerprinting, c’est-à-dire la prise d’empreinte à partir du navigateur web pour collecter une floppée d’information sur l’utilisateur et son équipement. Car les réseaux publicitaires s’appuient principalement sur deux méthodes pour mettre les internautes sous surveillance. Son donc dans le même bateau : le suivi par des mouchards déposés dans le terminal et les empreintes digitales issues du navigateur.

Si les cookies tombent à l’eau, qu’est-ce qui reste ? Le fingerprinting. Cette technique de traçage des internautes, indépendamment des cookies eux-mêmes, est en fait illégale sans consentement préalable de l’internaute. L’Electronic Frontier Foundation (EFF), une ONG internationale de protection des libertés sur Internet, basée à San Francisco et aujourd’hui dirigée par Cindy Cohn (photo), a mis en place il y a une dizaine d’année un outil – Cover Your Tracks (3) – qui permet à tout internaute de vérifier le niveau de traçage de son navigateur. « Lorsque vous visitez un site web, votre navigateur fait une “demande” pour ce site. En arrière-plan, le code publicitaire et les trackers invisibles sur ce site peuvent également amener votre navigateur à faire des dizaines ou même des centaines de demandes à d’autres tiers cachés. Chaque demande contient plusieurs informations sur votre navigateur et sur vous, de votre fuseau horaire aux paramètres de votre navigateur en passant par les versions de logiciels que vous avez installés », met en garde l’EFF. Si certaines de ces informations sont transmises par défaut pour simplement mieux visualiser la page sur votre écran (smartphone, ordinateur ou tablette) et en fonction du navigateur utilisé, bien d’autres informations aspirées par du navigateur peuvent remonter – de façon sournoise et à l’insu de l’intéressé – jusqu’aux réseaux publicitaires tiers. En naviguant sur le Web, chaque internaute laisse des traces comme en marchant dans la neige. C’est ce que l’on appelle une « empreinte digitale numérique », ou fingerprinting : il s’agit essentiellement de caractéristiques propres à un utilisateur, à son navigateur et à sa configuration informatique (jusqu’à la résolution de son écran et aux polices de caractère installées dans son ordinateur…). Et le tout collecté par des scripts de suivi (tracking scripts) qui constituent les multiples pièces d’un puzzle sur le profit de l’utilisateur, qui, une fois assemblées, révèlent l’image unique de l’individu ciblé. Contrairement aux cookies qui tombent sous le coup du RGPD imposant le consentement préalable de l’internaute concerné, lequel peut aussi supprimer les cookies voire bloquer les publicités en ligne à l’aide d’un adblocker (4), les empreintes digitales échappent à tout contrôle et restent difficilement modifiables et impossible à supprimer. « Cela équivaut à suivre un oiseau par son chant ou ses marques de plumes, ou une voiture par sa plaque d’immatriculation, sa marque, son modèle et sa couleur », compare l’EFF, laquelle suggère de désactiver JavaScript pour arrêter l’exécution des scripts de suivi. JavaScript est le fameux langage de programmation de scripts, créé il y a plus d’un quart de siècle maintenant et principalement employé dans les pages web interactives, autrement dit partout sur le Web. Mais désactiver JavaScript compliquera la vie de l’internaute…

Les requêtes JavaScript et le RGPD

« Le principal objectif de Cover Your Tracks est de vous aider à établir votre propre équilibre entre la confidentialité et la commodité, explique l’ONG américain. En vous donnant un résumé de votre protection globale et une liste des caractéristiques qui composent votre empreinte digitale numérique, vous pouvez voir exactement comment votre navigateur apparaît aux trackers, et comment la mise en oeuvre de différentes méthodes de protection change cette visibilité ». C’est pour éviter notamment que le fingerprinting, avec ses requêtes JavaScript, ne le mette en infraction visà- vis du RGPD et ne se retourne contre lui, que Google a abandonné FloC pour « Topics ». Quèsaco ? Fini les « cohortes », place aux « thèmes ». Moins d’intrusions dans la vie privée, plus d’information sur les centres d’intérêt, bien que cela ne sonne pas la fin du tracking publicitaire sur ordinateurs et smartphones… Ce changement de pied sera généralisé sur Chrome à partir de fin 2023, après une phase de transition dès le troisième trimestre prochain.

La Grande-Bretagne et l’Allemagne scrutent

Et l’avantage présenté par Google le 25 janvier dernier est que toute cette « cuisine thématique » reste dans le terminal de l’utilisateur et les thèmes y sont conservés durant trois semaines avant d’être effacés. Tandis que l’interface de programmation d’applications – l’API (5) – de Google exploite trois thèmes, à raison d’un thème par semaine. Explication de Vinay Goel (photo ci-contre), directeur Privacy chez Google, basé à New York : « Avec Topics, le navigateur identifie des thèmes (topics) représentatifs des principaux centres d’intérêt des utilisateurs pour une semaine donnée, tels que “fitness”ou “voyages”, en fonction de l’historique de navigation. Ces thèmes sont gardés en mémoire pendant seulement trois semaines avant d’être supprimés. Ce processus se déroule entièrement sur l’appareil utilisé, sans impliquer de serveurs externes, Google ou autre. Lorsqu’un internaute visite un site Web participant, Topics sélectionne seulement trois thèmes, un thème pour chacune des trois dernières semaines, que l’API transmet ensuite à ce même site ainsi qu’à ses annonceurs partenaires » (6). Tout cela en toute transparence : fini les mouchards, fini le suivi dissimulé et autres cookies indigestes, fini aussi le fingerprinting sournois. L’utilisateur garde la main sur ces données le concernant.

Du moins sur Chrome où il peut accéder aux paramètres de contrôle pour y voir les thèmes partagés avec les annonceurs, en supprimer certains, avec la possibilité de désactiver entièrement la fonctionnalité. « Plus important encore, souligne Vinay Goel, les thèmes sont sélectionnés avec attention afin d’exclure les catégories potentiellement sensibles, telles que le genre ou l’appartenance ethnique ». Google n’est pas le premier à bannir les cookies tiers de son navigateur Chrome. Avant lui, Mozilla, Apple, Microsoft et Brave Software les ont écartés de respectivement Firefox, Safari, Edge et Brave. Mais le plus souvent pas des filtres « anti-cookies ». L’aggiornamento du ciblage publicitaire est en tout cas venu, quitte à secouer certains acteurs comme ce fut le cas fin 2017 lorsque Criteo a dévissé en Bourse après l’annonce d’Apple contre les cookies sur iOS 11. Depuis l’adtech française a dû s’adapter (7). D’autres, comme Prisma Media ou Webedia (8), contournent le problème en imposant des « cookies walls ». Tôt ou tard, tout l’écosystème devra passer à la publicité basée sur les intérêts – Interest-based advertising (IBA) – qui est une forme de publicité personnalisée dans laquelle une annonce est sélectionnée pour l’utilisateur en fonction des intérêts dérivés des sites qu’il a visités antérieurement. « Les thèmes sont sélectionnés à partir d’une taxonomie publicitaire, qui comprendra entre quelques centaines et quelques milliers de sujets [entre 350 et 1.500 thèmes, ndlr], tout en excluant les sujets sensibles », précise par ailleurs la plateforme de développement de logiciels GitHub (9). Reste que le monde publicitaire (marques, régies, éditeurs, adtech, …) devra se faire une raison : l’IBA donnera des résultats d’affichages différents – moins performants ? – par rapport à la publicité contextuelle mais peut-être plus utiles pour l’internaute. Mais la démarche de Google – en position dominante sur le marché mondial de la publicité en ligne – inquiète de nombreux acteurs du numérique. La firme de Mountain View (Californie) a déjà eu à répondre l’an dernier devant l’autorité de la concurrence britannique, la Competition and Markets Authority (CMA), ainsi qu’à la « Cnil » britannique, l’Information Commissioner’s Office (ICO), en prenant des engagements vis-à-vis des autres acteurs du marché et envers la protection de la vie privée (10). En Allemagne, la fédération des éditeurs VDZ a fait savoir le 24 janvier dernier qu’elle en appelait – au nom de ses 500 membres – à la Commission européenne pour dénoncer « les distorsions de concurrence de Google », suite à sa décision de « bloquer les cookies de tiers dans le navigateur dominant Chrome ». La VDZ demande à ce « que l’utilisation de cookies fournis par des tiers reste autorisée, à condition, notamment, que les utilisateurs consentent eux-mêmes à leur utilisation » (11). Elle rappelle au passage qu’en avril 2021 elle a engagé avec d’autres organisations professionnelles une action antitrust contre Apple auprès de l’autorité fédérale allemande de lutte contre les cartels (12).

La Commission européenne enquête

En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) se penche sur « les alternatives aux cookies » (13) mais n’a encore rien dit sur les « Topics » de Google. De son côté, Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne et en charge de la Concurrence et du Numérique, n’a pas attendu la requête de la VDZ pour s’interroger sur la fin des cookies tiers – notamment sur les intentions de Google – comme l’atteste un courrier daté du 23 avril 2021 et envoyé au Parlement européen (14). Deux mois après, le 22 juin 2021, la Commission européenne ouvrait une enquête sur les pratiques publicitaires de Google et sur la décision de ce dernier d’« interdire le placement de “cookies tiers” sur Chrome » (15) : « L’enquête se poursuit », nous indique Margrethe Vestager. La filiale Internet d’Alphabet est donc scrutée de toute part en Europe. Autant que les internautes eux-mêmes ? @

Charles de Laubier

Si l’étude de l’Arcom sur la photographie en ligne – en deux parties, l’une sur le volet économique et l’autre sur les usages des internautes – fait grand cas de Google Images, qui est « de loin le moteur de recherche le plus utilisé pour la recherche d’images », aucune mention n’est cependant faite sur l’ancien projet de redevance sur les images indexées par les Google, Yahoo, Microsoft Bing ou autres Qwant. Cette taxe « Google Images » est bien prévue par la loi « Création » du 7 juillet 2016. Mais depuis six ans, elle n’a jamais vu le jour. A la lumière de l’étude de l’Arcom, le ministère de la Culture va-t-il finalement l’instaurer ?

Si l’étude de l’Arcom sur la photographie en ligne – en deux parties, l’une sur le volet économique et l’autre sur les usages des internautes – fait grand cas de Google Images, qui est « de loin le moteur de recherche le plus utilisé pour la recherche d’images », aucune mention n’est cependant faite sur l’ancien projet de redevance sur les images indexées par les Google, Yahoo, Microsoft Bing ou autres Qwant. Cette taxe « Google Images » est bien prévue par la loi « Création » du 7 juillet 2016. Mais depuis six ans, elle n’a jamais vu le jour. A la lumière de l’étude de l’Arcom, le ministère de la Culture va-t-il finalement l’instaurer ?

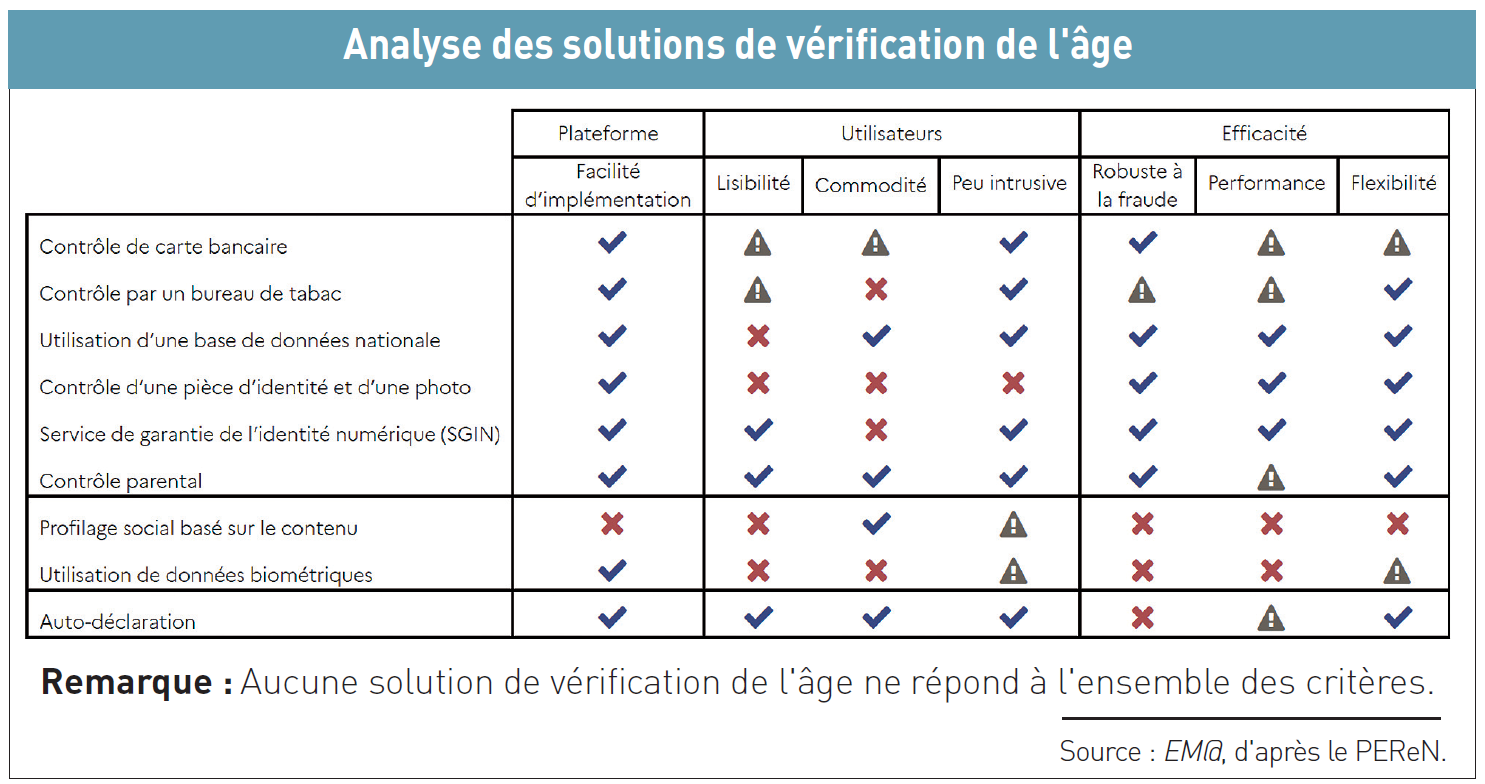

Cela fait un an que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié – le 9 juin 2021 – huit recommandations pour « renforcer la protection des mineurs en ligne » (

Cela fait un an que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a publié – le 9 juin 2021 – huit recommandations pour « renforcer la protection des mineurs en ligne » (

« Nous apprécions les efforts déployés pour créer un marché unique numérique européen plus efficace, clarifier les responsabilités de chacun et protéger les droits en ligne », a déclaré Victoria de Posson (photo de gauche), directrice des affaires publiques de la CCIA Europe, la représentation à Bruxelles de l’association américaine du même sigle, dont sont notamment membres les géants du Net, mais pas Microsoft (

« Nous apprécions les efforts déployés pour créer un marché unique numérique européen plus efficace, clarifier les responsabilités de chacun et protéger les droits en ligne », a déclaré Victoria de Posson (photo de gauche), directrice des affaires publiques de la CCIA Europe, la représentation à Bruxelles de l’association américaine du même sigle, dont sont notamment membres les géants du Net, mais pas Microsoft ( Il y a près d’un an, le 3 mars 2021, Google avait annoncé qu’il allait abandonner les cookies tiers – utilisés par les annonceurs et publicitaires à des fins de traçage des internautes et de ciblage personnalisé – au profit de « centres d’intérêts » de groupes d’individus, alors appelés « cohortes » ou, dans le jargon des développeurs «FLoC», pour Federated Learning of Cohorts (

Il y a près d’un an, le 3 mars 2021, Google avait annoncé qu’il allait abandonner les cookies tiers – utilisés par les annonceurs et publicitaires à des fins de traçage des internautes et de ciblage personnalisé – au profit de « centres d’intérêts » de groupes d’individus, alors appelés « cohortes » ou, dans le jargon des développeurs «FLoC», pour Federated Learning of Cohorts (