La fin de la presse papier est un mythe savamment entretenu depuis deux décennies par des études plus ou moins pessimistes. Mais la profonde crise des journaux, exacerbée par le coronavirus, poussent certains éditeurs vers le « tout-numérique », mais avec des recettes publicitaires en moins.

« La consommation de journaux imprimés a diminué à mesure que le confinement compromet la distribution physique, ce qui accélère presque certainement la transition vers un avenir entièrement numérique », prédit le rapport 2020 de Reuters Institute sur l’information numérique, paru juste avant l’été. Et de constater : « Au cours des neuf dernières années, nos données ont montré que les actualités en ligne dépassaient la télévision comme source d’information la plus fréquemment utilisée dans de nombreux pays. Dans le même temps, les journaux imprimés ont continué à décliner tandis que les médias sociaux se sont stabilisés après une forte hausse ».

« La consommation de journaux imprimés a diminué à mesure que le confinement compromet la distribution physique, ce qui accélère presque certainement la transition vers un avenir entièrement numérique », prédit le rapport 2020 de Reuters Institute sur l’information numérique, paru juste avant l’été. Et de constater : « Au cours des neuf dernières années, nos données ont montré que les actualités en ligne dépassaient la télévision comme source d’information la plus fréquemment utilisée dans de nombreux pays. Dans le même temps, les journaux imprimés ont continué à décliner tandis que les médias sociaux se sont stabilisés après une forte hausse ».

Futurologues au chevet de la presse

Le papier n’est plus en odeur de sainteté dans le monde de la presse. Imprimer des journaux n’a jamais été aussi coûteux et les distribuer encore plus difficile. Le coronavirus et son confinement exacerbent une crise de la presse qui était déjà chronique depuis près de deux décennies. La chute des recettes publicitaires, qui ne date pas d’hier, s’est accélérée de façon vertigineuse avec les conséquences du confinement imposé au printemps dans la majeure partie du monde. Les annonceurs ont fui les journaux imprimés qui ne pouvaient pas être distribués dans les kiosques physiques, fermés environ trois mois pour cause de crise sanitaire. En France, la faillite de l’ancien groupe de distribution de presse Presstalis – devenu France Messagerie en juillet dernier après avoir été placé en redressement judiciaire et liquidé en régions – a aggravé la situation. Jamais la presse n’a traversé une telle catastrophe industrielle, depuis la Seconde-Guerre mondiale.

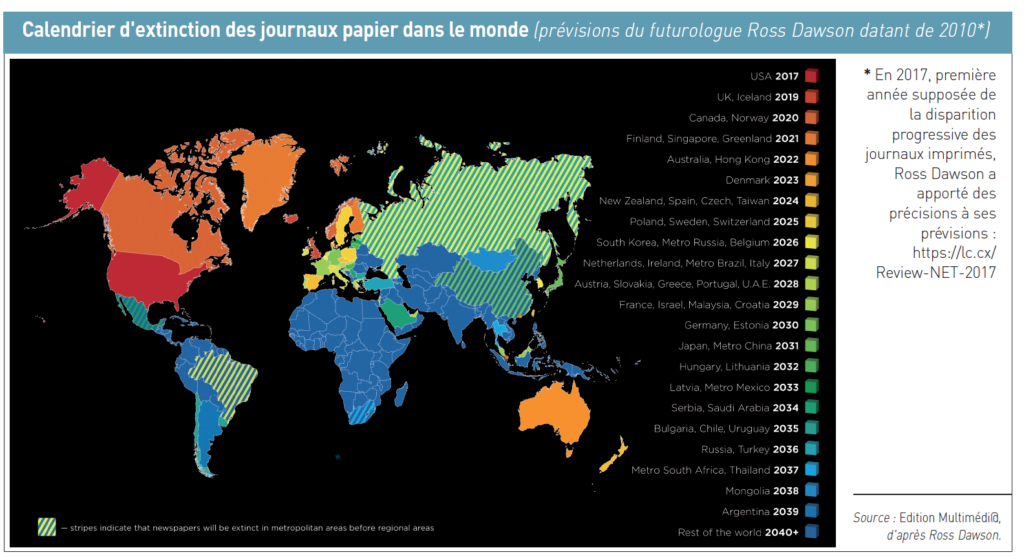

La fin de la presse papier est dans tous les esprits, au point de donner a priori raison aux Cassandres d’hier. Car l’annonce de la fin de la presse de Gutenberg a commencé avec l’arrivée de la presse sur Internet à partir du milieu des années 1990, au cours desquelles il était question de cannibalisation du papier par les sites web (1). Les plus pessimistes prédisaient la disparition des journaux papier, tôt ou tard. Le futurologue australien Ross Dawson (photo) tablait, en octobre 2010, sur la disparition des journaux papier selon un calendrier mondial très précis appelé « Newspaper Extinction Timeline » (2) : à partir de 2017 aux Etats-Unis, à partir de 2019 au Royaume- Uni et en Islande, à partir de 2020 au Canada et en Norvège, puis dans de nombreux pays à partir de l’année 2040. Un documentaire diffusé en mai 2011 sur Canal+ et intitulé «La presse au pied du Net », mentionne cette disparition du papier « à partir de 2017 ». Et en octobre 2011, Francis Gurry, le directeur général de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) interprète ces prédictions en affirmant que les journaux papier auront disparus en 2040. Selon Ross Dawson, la disparition des journaux imprimés en France interviendra à partir de 2029, en même temps qu’Israël, la Malaisie et la Croatie (voir graphique page suivante). En 2017, année supposée de l’extinction progressive des journaux papier aux Etats-Unis, le futurologue a publié une mise au point où il reconnaît s’être trompé sur cette date. « Ma prévision selon laquelle les informations (publiées) sur papier deviendraient “non pertinentes” (définies comme étant inférieures à 2,5% des recettes publicitaires totales) aux Etats-Unis en 2017 était certainement erronée, comme on me l’a dit de façon explicite ». Pour autant, il estime qu’il est désormais très difficile d’obtenir de bonnes données sur l’état de l’industrie de la presse américaine car la Newspaper Association of America (devenue la News Media Alliance) ne livre plus de chiffres régulièrement. « De plus, pointe Ross Dawson, de nombreuses entreprises de presse à l’échelle mondiale ont été extrêmement opaques dans leurs rapports financiers, ce qui rend très difficile l’évaluation de l’état de leurs journaux par rapport à leurs propriétés numériques. En particulier, la grande majorité des chiffres disponibles sur la “circulation des journaux” comprennent à la fois les éditions imprimées et numériques, de sorte que nous ne savons pratiquement rien de l’état des journaux sur papier » (3). De son côté, le professeur américain Vin Crosbie, expert en nouveaux médias (4), avait affirmé en 2010 que plus de la moitié des 1.400 quotidiens américains auraient disparu dans les dix prochaines années. Tandis qu’en France, Bernard Poulet – journaliste et essayiste – avait publié en 2009 « La fin des journaux et l’avenir de l’information », (éditions Le Débat, Gallimard).

Vers une presse 100 % digitale ?

En 2011, le président du New York Times, Arthur Sulzberger (alors PDG du groupe), assurait lors d’un e-G8 à Paris que « la presse papier ne va pas disparaître ». Presque dix ans plus tard, la presse n’a effectivement pas disparue mais elle est très mal en point. Durant le confinement, des éditeurs de journaux ont suspendu leur impression papier lorsqu’il ne l’ont pas supprimée. L’effondrement du chiffre d’affaires publicitaire, lequel finance le papier, a eu des conséquences immédiates sur les effectifs. « Alors que certaines publications font état d’une croissance des abonnements numériques, certains éditeurs affirment que les revenus publicitaires ont chuté de près de 50 % et que de nombreux journaux ont réduit ou cessé d’imprimer des copies physiques et mis à pied du personnel », relève Reuters Institute dans son « Digital News Report 2020 ».

Suppression d’emplois et fermetures

En Australie, le groupe News Corporation de Rupert Murdoch a suspendu la production d’une soixantaine de journaux, tandis qu’au Royaume-Uni des analystes avertissaient que près d’un tiers des journalistes dans les médias pourraient perdre leur emploi en raison de la pandémie. « Tout cela met davantage l’accent sur les modèles de paiement en ligne des lecteurs – y compris l’abonnement, l’adhésion, les dons et les micro paiements – et sur la question de la confiance qui les sous-tend », poursuit Reuters Institute.

En Scandinavie, la perturbation causée par le covid-19 frappe plus durement les éditeurs d’informations locales, étant donné leur dépendance à l’égard de la publicité imprimée et numérique. Au Danemark, en Suède et dans d’autres pays, le gouvernement est intervenu pour accorder des subventions et des allégements à court terme au secteur. « Sans plus de soutien, d’autres fermetures et compressions semblent inévitables », prévient Reuters Institute. Aux Etats- Unis, le Poynter Institute for Media Studies – école de journalisme et organisme de recherche – fait état depuis le début de la crise de dizaines de journaux qui ont dû fermer ou ont été rachetés par d’autres éditeurs locaux. La presse américaine n’est pas au bout de ses peines en 2020, après avoir supprimé la moitié de ses emplois entre 2008 et 2019 si l’on en croit le Pew Research Center. Aux Philippines, le Press Institute (PPI) a indiqué que 10 de ses 70 journaux membres ont été contraints de fermer à cause de la pandémie. Au Royaume-Uni, le quotidien The Guardian prévoit 180 suppressions d’emplois, l’hebdomadaire The Economist moitié moins.

En France, La Marseillaise illustre les déboires de la presse face à la crise du secteur, accrue par le confinement : la société Les Fédérés qui édite ce quotidien régional a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet dernier. Son concurrent La Provence – dont Bernard Tapie est l’actionnaire majoritaire – a finalement renoncé mi-août à s’en emparer avec d’aide financière du fondateur de Free et milliardaire Xavier Niel via sa holding personnelle NJJ Presse. L’opposition à ce projet de rachat jugé hostile était telle que le duo Tapie- Niel a préféré jeter l’éponge. Lui aussi déjà déficitaire avant le covid-19, le quotidien Le Parisien – propriété avec Les Echos de Bernard Arnault (PDG de LVMH) – va devoir supprimer des emplois. Idem pour Paris-Normandie, quotidien régional repris par le groupe belge Rossel. Des vaisseaux-amiraux comme The New York Times ou Le Monde bénéficient de l’engouement pour leurs éditions numériques, au point de voir le centre de gravité de leur chiffre d’affaires pour le premier (5) ou de leur lectorat pour le second (6) basculer dans le digital. Le papier continue de se replier. Tandis que les relations se tendent entre les éditeurs et les GAFA, comme l’illustre aux Etats-Unis le courrier envoyé le 20 août (7) par la Digital Content Next (DCN) à Apple. @

La longue querelle entre l’italien Mediaset et le français Vivendi est sur la voie de l’apaisement. Du moins, si l’on en croit le communiqué émis par le premier le 12 août dernier, les deux parties sont disposées à mettre un terme à leur différend judiciaire « dans l’intérêt de tous les actionnaires de Mediaset », dont fait partie Vivendi à hauteur de 29 %. Mais l’italien, précisant avoir répondu à un courrier reçu de Vivendi le 10 août, a prévenu le français qu’il était prêt à faire la paix mais « sans toutefois renoncer à des demandes de dommages et intérêts » (

La longue querelle entre l’italien Mediaset et le français Vivendi est sur la voie de l’apaisement. Du moins, si l’on en croit le communiqué émis par le premier le 12 août dernier, les deux parties sont disposées à mettre un terme à leur différend judiciaire « dans l’intérêt de tous les actionnaires de Mediaset », dont fait partie Vivendi à hauteur de 29 %. Mais l’italien, précisant avoir répondu à un courrier reçu de Vivendi le 10 août, a prévenu le français qu’il était prêt à faire la paix mais « sans toutefois renoncer à des demandes de dommages et intérêts » ( Les filiales de l’américain Google et du chinois ByteDance n’ont qu’à bien se tenir : Facebook débarque sur le marché mondial de la musique en ligne. C’est une première pour la firme de Mark Zuckerberg, même si elle avait fait à partir de novembre 2015 une incursion timide dans le partage musical avec un outil baptisé « Music Stories », en lien à l’époque avec Spotify et Apple Music pour peu que l’utilisateur ait détenu un compte associé.

Les filiales de l’américain Google et du chinois ByteDance n’ont qu’à bien se tenir : Facebook débarque sur le marché mondial de la musique en ligne. C’est une première pour la firme de Mark Zuckerberg, même si elle avait fait à partir de novembre 2015 une incursion timide dans le partage musical avec un outil baptisé « Music Stories », en lien à l’époque avec Spotify et Apple Music pour peu que l’utilisateur ait détenu un compte associé. Paul Baudecroux Röstorp – fils de Jean- Paul Baudecroux, PDG fondateur du groupe NRJ – a quitté en novembre dernier l’entreprise où il était depuis avril 2017 chargé de mission de développement numérique et, à ce titre, de la division investissements de NRJ Digital Venture (

Paul Baudecroux Röstorp – fils de Jean- Paul Baudecroux, PDG fondateur du groupe NRJ – a quitté en novembre dernier l’entreprise où il était depuis avril 2017 chargé de mission de développement numérique et, à ce titre, de la division investissements de NRJ Digital Venture (