Cette question sera débattue lors du colloque « Quel avenir pour la décision collective en démocratie ? », le 23 novembre 2018 à l’Assemblée nationale (1).

Le digital permet d’envisager une e-démocratie , mais les citoyens doivent être aptes à déjouer les jeux d’influences et d’infox.

Fabrice Lorvo*, avocat associé, FTPA.

La révolution numérique nous invite à repenser la manière dont les « décisions collectives » (2) sont prises au niveau politique. A ce jour, la décision collective s’exerce sous forme de mandat. Les électeurs désignent des représentants à l’Assemblée nationale et aussi un Président qui nomme un gouvernement. Ce mandat est représentatif (c’est-à-dire général, libre et non révocable), mais pas impératif (3).

La révolution numérique nous invite à repenser la manière dont les « décisions collectives » (2) sont prises au niveau politique. A ce jour, la décision collective s’exerce sous forme de mandat. Les électeurs désignent des représentants à l’Assemblée nationale et aussi un Président qui nomme un gouvernement. Ce mandat est représentatif (c’est-à-dire général, libre et non révocable), mais pas impératif (3).

E-élaboration des décisions et des lois

Ce système trouvait notamment sa justification dans des contraintes d’espace et de temps. Techniquement, il était impossible – puis difficile ou coûteux – de consulter tous les citoyens en même temps. La révolution numérique nous affranchit dorénavant de ces contraintes. On doit dès lors se demander si ces nouvelles capacités techniques sont de nature à justifier une mutation profonde dans la prise de décision collective.

Le numérique est un outil qui permet de renforcer la décision collective. Du point de

vue technique, la miniaturisation et le développement des télécommunications mobiles permet d’envisager la mise en place d’une démocratie numérique (4) dont l’objectif est, par l’utilisation d’Internet, d’accroître et de faciliter une plus large participation des citoyens au processus de décision et d’action politique et, ainsi, d’améliorer la transparence du processus démocratique. Parallèlement, force est de constater qu’au niveau sociologique, l’acceptation par les citoyens d’une décision prise par une autorité au nom de la collectivité est de plus en plus relative. Toute décision ayant un impact sur plusieurs individus n’est aujourd’hui acceptable que si elle a été préalablement exposée et discutée (5). Cette nouvelle aspiration démocratique s’exerce au niveau de l’information sur la décision à prendre, du débat sur son opportunité et sur son périmètre. Il existe aussi de plus en plus de revendications des citoyens pour pouvoir aussi décider directement.

En France, plusieurs initiatives politiques ont été prise en 2017 pour organiser sur Internet une élection primaire ouverte à tous les citoyens (sous certaines conditions), afin de désigner un candidat à l’élection présidentielle (6). Il y a aussi aussi une aspiration grandissante à un processus de rédaction collaborative : des consultations sont notamment organisées par certains parlementaires (7) pour associer les citoyens à la rédaction de leurs propositions de loi. Le stade ultime de cette démocratie numérique étant de pouvoir consulter en temps réel les citoyens sur tous les sujets. Au-delà de l’enthousiasme que suscite le concept de renouvellement démocratique, on doit s’interroger sur les nombreuses contraintes qu’il implique. Parmi elles : la cybersécurité, d’une part, et la participation, d’autre part. L’évolution vers une démocratie numérique n’est concevable que si elle se réalise dans un environnement informatique entièrement sécurisé : ce que l’on voit à l’écran n’est pas forcément la réalité (8).

Il faut en outre s’assurer, pour les votes électroniques, que ceux qui s’expriment ont bien la qualité d’électeurs, et donc qu’ils sont humains. Concernant la participation cette fois, promouvoir la démocratie numérique suppose une confiance dans le bon sens commun et l’intelligence collective. Elle revient aussi à spéculer sur l’envie de la collectivité des citoyens d’y participer, sachant que l’abstention est en hausse constante depuis 1958. Si l’instauration d’une démocratie numérique ne coïncide pas, simultanément, avec une mobilisation citoyenne pour y participer, il est plus que probable que la démarche sera un échec. Au pire, la décision collective ne sera plus que l’expression de la volonté d’une minorité active ou de groupes d’intérêt. Ce renouvellement pose aussi une question socialement difficile à aborder, surtout dans l’environnement narcissique créé par le numérique : tout le monde peut-il ou doit-il avoir un avis sur tout ?

Intérêt général et intérêts particuliers

Les facilités techniques offertes par le numérique sont sans effet sur la complexité du processus d’élaboration d’une décision et notamment d’une loi. Une décision ne peut être prise qu’en considération de contraintes horizontales (une décision qui semble juste dans un domaine ne doit pas avoir pour effet de créer une injustice dans un autre) et de contraintes verticales (une décision doit prendre en considération à la fois notre passé pour des questions de cohérence et l’avenir, à savoir l’intérêt des générations futures). Les facilités précitées sont aussi sans effet sur la technicité de certains sujets qui ne peut être ignorée. Enfin, on doit se demander si tous les sujets peuvent faire l’objet d’une consultation ou d’une décision collective. En principe, les décisions doivent être prises en fonction d’objectifs dictés par l’intérêt général. Or ce dernier n’est pas mathématiquement la somme des intérêts particuliers. Prenons l’exemple du tabac,

qui est probablement l’un des plus grands fléaux de santé publique : pour réduire la consommation, le gouvernement a décidé un train de hausses successives des prix jusqu’en novembre 2020. Cette décision est objectivement pertinente d’un point de

vue social, mais il est peu probable qu’elle aurait fait consensus notamment dans la catégorie des fumeurs si les citoyens avaient été consultés. Certaines décisions doivent donc être prises contre l’intérêt immédiat de leurs bénéficiaires. De la même manière, le caractère d’intérêt général peut être reconnu par les citoyens tout en étant vigoureusement refusée par ceux qui ont à le subir (9).

Influence collective et manipulation

Le numérique est aussi un outil qui permet d’influencer la décision collective. Notre démocratie repose sur le postulat que l’électeur est capable (il sait ce qu’il fait). Cependant, cette capacité peut être fortement altérée par le numérique. Au niveau international, il existe dans l’histoire récente au moins deux cas aux Etats-Unis qui semblent le suggérer : en 2016, des autorités de sécurité intérieure américaines (10) (*) (**) ainsi que le FBI (11) ont dénoncé des interventions du gouvernement russe pour influencer les élections américaines (notamment par les révélations sur les e-mails d’Hillary Clinton publiés sur les sites DCLeaks.com and Wikileaks). Toujours en 2016,

il est prétendu que l’élection de Trump a pu être favorisée par le recours au Big Data. Le candidat Trump a fait appel à la société Cambridge Analytica dont l’activité consiste à fournir aux entreprises et aux mouvements politiques des stratégies et opérations de communication clés-en-main basées sur l’analyse des données à grande échelle. Cette société annonce « utiliser les données pour changer le comportement du public » . Comme l’a reconnu Facebook (12), Cambridge Analytica aurait siphonné les données de 87 millions des utilisateurs du réseau social pour identifier et solliciter dans la société civile américaine le très fort courant anti-élites qui pouvait favoriser l’émergence d’un candidat atypique.

Ces deux événements ont, de manières différentes, participé à influencer la décision collective dans le choix d’un Président en utilisant le numérique. La première a consisté à intervenir auprès de l’opinion publique pour discréditer un candidat par l’information ; la seconde a permis d’identifier et de solliciter des électeurs qui auraient pu être passifs, et ce uniquement en les ciblant à l’aide de leur data. S’agissant de la propagande, il a toujours existé un lien intime entre opinion publique et décision collective. En conséquence, les tentatives d’influence de l’opinion ne sont pas nouvelles. Cependant ces manipulations ont, avec le numérique, une efficacité nouvelle incommensurable du fait de l’immédiateté de la diffusion, de sa mondialité et de son caractère potentiellement viral. En d’autres termes, les outils de propagande devaient, par le passé (13), être fabriqués mais leurs sources permettaient de les identifier. Aujourd’hui, Internet et les réseaux sociaux constituent un espace existant, gratuit et souvent anonyme au niveau de la source. S’agissant des données collectées dans le monde numérique, leur utilisation va exposer notre société à des maux inédits. En effet, en principe, celui qui convoite les suffrages tente de faire adhérer le public à son projet. Aujourd’hui, avec l’analyse du Big Data, ce sont les algorithmes qui vont probablement prédire les convictions à affirmer et les personnes à solliciter.

Que ce soit par les infox (fake news) ou par le profilage avec des data, le numérique rend possible une sollicitation individuelle nouvelle qui permet d’agir sur le comportement des citoyens. Ces démarches semblent permettre l’activation des comportements individuels. Dans son dernier livre (14), l’historien israélien Yuval

Noah Harari parle de possibilité de « pirater les êtres humains ».

En conclusion, il est fort probable que le renouveau démocratique espéré par l’utilisation de l’outil digital aboutisse à un double effet. D’un côté, une amélioration visible de la décision collective par la création d’un lien plus étroit entre le citoyen et son représentant, avec deux types de flux (du représentant vers le citoyen en renforçant la transparence et l’information, et du citoyen vers le représentant pour l’expression d’une opinion). De l’autre, et « en même temps », une altération invisible de la décision collective du fait des interventions sur la volonté des citoyens (en utilisant l’émotion et l’intérêt individuel plutôt que la raison et l’intérêt collectif). L’un des principaux remparts pour lutter contre la manipulation des individus par « l’information », c’est de cultiver l’esprit critique de chaque citoyen et faire de l’éducation au média. Pour ne pas subir demain les effets négatifs de la révolution numérique, il faut plus que jamais investir aujourd’hui et massivement dans l’Ecole de la république. Nous commençons aussi à payer très cher la démarche de gratuité des médias, accélérée par le numérique. S’il n’est pas contestable que la presse soit « le chien de garde » de la démocratie, il faudrait rapidement réapprendre « à nourrir le chien ».

Une réflexion éthique s’impose

S’agissant des data, leur traitement de masse va jouer un rôle décisif très prochainement au niveau politique, et donc au niveau de la décision collective. Notre société a pris conscience de l’importance des données, notamment avec le RGPD (15). Il faut aller encore plus loin dans la réflexion sur qui doit contrôler les Big Data – le secteur privé ? L’Etat ? – et jusqu’où peut-on les utiliser ? On doit conserver à l’esprit que nous maîtrisons mal la portée de la nouvelle connaissance que nous apportera le Big Data. Dans l’exploration de ce nouveau monde, les envolées techniques permises par le numérique doivent plus que jamais être contrebalancées par une réflexion éthique. @

* Fabrice Lorvo est l’auteur du livre « Numérique : de la

révolution au naufrage ? », paru en 2016 chez Fauves Editions.

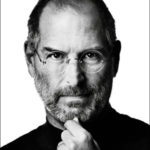

Lorsque, en janvier 2010, la marque à pomme a révélé son tout premier iPad, on allait voir ce qu’on allait voir ! La tablette fut présentée – par Steve Jobs à l’époque (photo de gauche) – comme « un appareil révolutionnaire », qui allait être multimédia, communiquant et tactile pour accéder à tous les contenus. Moins de trois ans après la sortie de son premier iPhone, Apple tenait enfin avec son iPad le « puissant ordinateur dans un livre » promis au monde entier par Steve Jobs en 1983.

Lorsque, en janvier 2010, la marque à pomme a révélé son tout premier iPad, on allait voir ce qu’on allait voir ! La tablette fut présentée – par Steve Jobs à l’époque (photo de gauche) – comme « un appareil révolutionnaire », qui allait être multimédia, communiquant et tactile pour accéder à tous les contenus. Moins de trois ans après la sortie de son premier iPhone, Apple tenait enfin avec son iPad le « puissant ordinateur dans un livre » promis au monde entier par Steve Jobs en 1983.