Pour ne pas se faire rattraper par l’américain Apple ni par le chinois Xiaomi sur le marché mondial des smartphones, où il est premier, le groupe Samsung Electronics – filiale high-tech du chaebol sud-coréen – met les bouchées doubles : nouveaux modèles « S22 » plus puissants et nouvelle réorganisation.

Le Mobile World Congress (MWC) est de retour à Barcelone, du 28 février au 3 mars. Après deux années impactées par la pandémie, notamment par l’annulation de l’édition de 2020 (1), la grand-messe internationale de l’écosystème mobile (2) a bien lieu physiquement cette année dans la capitale de la région espagnole de Catalogne.

Le Mobile World Congress (MWC) est de retour à Barcelone, du 28 février au 3 mars. Après deux années impactées par la pandémie, notamment par l’annulation de l’édition de 2020 (1), la grand-messe internationale de l’écosystème mobile (2) a bien lieu physiquement cette année dans la capitale de la région espagnole de Catalogne.

Parmi 1.500 exposants, le sud-coréen Samsung Electronics occupe une superficie équivalente à huit stands. Il n’en fallait pas moins pour le toujours numéro un mondial des smartphones, qui, selon le cabinet d’étude Omdia, en a vendus pas moins de 271,5 millions d’unités en 2021. En revanche, son rival américain Apple est physiquement aux abonnés absents comme le montre la liste des exposants du MWC (3). La marque à la pomme est le numéro deux mondial avec ses iPhone, lesquels se sont vendus l’an dernier à 236,2 millions d’exemplaires. Si le chinois Huawei – après les bâtons dans les roues que lui ont mis les Etats-Unis durant dix ans (4) – n’est plus en mesure, avec ses 35 millions de smartphones vendus en 2021, de disputer à Apple la seconde place mondiale, son compatriote Xiaomi, avec ses 190,2 millions d’unités vendues (5), est en bonne voie pour croquer la pomme. Apple et Xiaomi rêvent chacun de détrôner Samsung de son piédestal.

Nouvelle gamme et nouvelle gouvernance

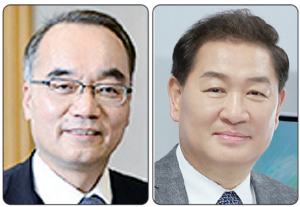

Mais Samsung Electronics entend bien garder sa couronne et tenir à distance ses deux challengers. Lors de sa 53e assemblée générale annuelle le 16 mars prochain, sous la présidence de Jae-Wan Bahk (photo de gauche) qui va partir à la retraite, le géant sud-coréen entérinera sa réorganisation et de profonds changements dans son management de direction, afin d’être plus que jamais en ordre de bataille pour se maintenir sur le trône. Sans attendre l’ouverture du grand raout barcelonais, le fabricant des Galaxy a annoncé dès le 9 février trois nouveaux modèles de la gamme (S22, S22+ et S22 Ultra) où la photo, la vidéo, l’intelligence artificielle, le micro-processeur de 4 nanomètres et la 5G sont mis en avant. Depuis ce jour-là, les appareils sont en pré-commandes. Une nouvelle tablette est aussi mise sur le marché (Tab S8 Ultra), tandis que deux autres ont été mises à jour (Tab S8 et S8).

Jong-Hee Han devient l’homme fort

Le dimanche 27 février, soit la veille de l’ouverture du MWC à Barcelone, Samsung organise un show « Galaxy » pour montrer sa « nouvelle ère d’appareils mobiles connectés » pour le travail et l’apprentissage (6), tout en vantant l’utilité du stylet (S Pen) et son innovation des smartphones pliables (Z Fold et Z Flip). Certains médias spéculaient aussi sur le lancement tant attendu en milieu de gamme du Galaxy A53 (et d’autres nouveautés « A »). Samsung entend encore marquer les esprits avec de nouvelles innovations, comme il l’avait fait il y a plus de dix ans en lançant le Galaxy Note qui fut le premier « phablet » doté d’un grand écran 5,3 pouces et du stylet. Les modèles Note 20 and Note 20 Ultra sortis en août 2020 furent les derniers de la série best-seller, la firme de Séoul misant sur les smartphones pliables. Les fans de Note avaient exprimé leur déception.

La série « S » (S21, S22, …) prend le relais avec… l’emblématique S Pen sur le côté, également utilisable sur les tablettes Tab de la marque. Victime de son succès, le fabricant sud-coréen a cependant confirmé des retards dans le calendrier de livraison des nouveaux Galaxy S22. Par exemple, le smartphone le plus haut de gamme n’a pas pu être disponible le 25 février et pourrait accumuler du retard jusqu’au 15 mai pour certains modèles, sinon fin mars au plus tôt au lieu du 11 mars initialement prévu. « L’intérêt pour la série Galaxy S22 est à un niveau record avec un volume de pré-commande dépassant nos attentes », a-t-il été expliqué à PC Mag (7). Les problèmes qui perdurent encore dans l’approvisionnement en composants pèse aussi sur la production de la « Galaxy ». Malgré ces obstacles – rançon de la gloire pour le numéro un mondial –, Samsung s’attend à une demande forte en 2022, notamment sur ses modèles premium.

La filiale high-tech du chaebol de Séoul entérinera le 16 mars prochain, à l’occasion de son assemblée générale annuel, sa réorganisation annoncée en décembre dernier. Une nouvelle division a été créée, appelée Device eXperience (DX) et dirigée par Jong-Hee Han (photo de droite), promu vice-président. Après avoir dirigé la division téléviseurs de Samsung Electronics, ce dernier – qui aura 60 ans le 15 mars – se retrouve propulsé à la tête de la DX pesant 138 milliards de dollars de chiffre d’affaires (cumul 2021) et comprenant l’activité mobile et réseaux (IM (8)) et les appareils électroniques grand public (CE (9)), y compris les écrans de télévision dont il avait la charge (10). Cette nouvelle division englobe également les équipements numériques, de santé et appareils médicaux, dont les wearables (bracelets et montres connectées). Le but de cette fusion interne est de renforcer les synergies et d’accélérer le développement de produits, afin de ne pas se faire rattraper ni par Apple ni par Xiaomi. Parallèlement, la division Device Solutions (DS) – incluant les micro-processeurs et les mémoires pour un total de chiffre d’affaires 2021 de 104,6 milliards de dollars – change de patron en la personne de Kye-Hyun Kyung. Tandis que « Tae-Moon Roh, président et responsable de Mobile eXperience (MX), et Jung-Bae Lee, président et responsable de l’activité Mémoire – soit les cœurs de métiers respectifs des divisions DX et DS – se joindront également au conseil d’administrateur. En outre, (…) le groupe recommande (…) la nomination du nouveau directeur financier Hark-Kyu Park au poste de directeur général », détaille le document remis aux actionnaires pour la prochain AG du 16 mars (11). Jong-Hee Han devient, lui, l’homme fort de Samsung Electronics, succédant ainsi à Kim Ki-Nam (alias Kinam Kim) qui était depuis 2018 viceprésident et CEO de la division DS.

Cette réorganisation tourne aussi définitivement la page de l’ère « Lee Jae-Yong » (alias Jay Y. Lee), le petit-fils du fondateur du chaebol Samsung, qui fut propulsé à la tête de sa célèbre filiale électronique il y a près de dix ans, en décembre 2012 (12), avant de devoir en démissionner après avoir été condamné et emprisonné en 2017 pour corruption et détournement de fonds (13). L’héritier du groupe « trois étoiles » – c’est la signification en coréen de « Samsung » – a succédé à son père Lee Kun-Hee, décédé en octobre 2020, à la tête du chaebol et l’est encore malgré sa nouvelle condamnation prononcée en janvier 2021. Après qu’il ait été réincarcéré, le gouvernement sud-coréen lui a accordé une libération conditionnelle controversée. Samsung Electronics a totalisé l’an dernier un chiffre d’affaires global de 233,8 milliards de dollars (+ 18 % sur un an), dont 35 % réalisés en Amérique, 18 % en Europe, 16,3 % en Chine, 15,7 % en Corée et 15 % en Asie et Afrique. Ainsi, l’Europe a contribué à elle seule pour 42 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021. Tandis que la rentabilité du groupe sud-coréen affiche un bénéfice net de 33,3 milliards de dollars, soit un bond de 51 % malgré la pandémie de coronavirus et la pénurie de composants.

Aussi n°1 mondial des semi-conducteurs

Mais Samsung Electronics a un autre atout : le groupe hightech fabrique aussi des semi-conducteurs et, selon le cabinet d’étude Counterpoint (14), il s’est même offert en 2021 la première place mondiale en y délogeant l’américain Intel grâce à la dynamique de ses ventes de circuits logiques et de mémoires (Dram et Nand flash). Alors que la pénurie de composants commence à se résorber, le marché des semiconducteurs a un bel avenir devant lui avec le déploiement de la 5G, l’engouement pour la réalité virtuelle et les métavers, le calcul haute performance ou encore la voiture connectée et autonome. @

Charles de Laubier